【10-04】団扇と扇子 その一つ一つに込められた情感

朱新林(浙江大学古籍研究所研究員) 2010年 9月15日

我々は日本の大通りや路地、もしくは芸術作品の中で、よくこんな情景を目にする――着物姿の日本の女性が、日本の民族的特色のある絵柄の団扇を片手に、あるいは田舎の小道を軽快な足取りで歩き、あるいは舞台の上で軽やかに多様な身のこなしで舞い踊る。こうした美しい情趣は、日本特有の民族文化のきめ細やかな優しい心情を、人々に伝えている。そこで、我々はこう問わずにはいられない。日本の団扇と中国の扇子の間には関係があるのだろうか。両者の間の関係はどのようなものなのだろうか、と。

団扇と扇子の関係は、寿司や刺身のように、ただ一方通行的に中国から日本へ伝わったというものではない。大まかに言えば、団扇は日本の奈良時代に唐王朝から日本へ伝わり、一方、扇子は日本で発明され、北宋宣和年間(1119年~1125年)に中国に伝えられた。このような双方向的な文化現象が古代の中日間の文化交流をいっそう際立たせ、共に両国人民の文化・生活を豊かにしたことは、中日文化交流史における一つの特別な美談であり、書き記して読者と共有するに値するものである。

1.団扇の由来

扇は、古代中国では「箑」(sha)と呼ばれた。『説文解字』には「箑は、扇なり」と記載されている。西漢の揚雄の『方言』には「関(訳注:函谷関)より東、之を箑と謂い、関より西、之を扇と謂う」と記載されている。これは箑と扇は同じ一つの物であり、それぞれの地域での別の言い方にすぎないことを示している。指摘すべきは、ここでいう扇とは、決して我々が今日目にするような手に持つ扇ぎ具ではなく、部屋の中にぶら下げ、縄で引っ張って揺らし、風を起こすために用いられた道具だということである。

商代・周代以降、扇は主に二つの機能を発揮した。一つは、貴族が他所の土地へ行くときに乗る車の上に取り付け、天蓋のような形状をし、車両が前進する際の気流の力を借りて風を起こすものであり、こうすることで日を遮り雨を避けるだけでなく、風を起こして暑さをしのぐことができた。二つ目は、天子・貴族の子弟が他所の土地へ行く際の儀仗としてであった。晋代の崔豹の『古今注・輿服』には、舜の時代にかつて「五明扇」が出現したことが記載され、舜本人が見聞を広め、広く賢能な人才を受けいれたこと、秦漢の時代には公卿大夫は誰でも使用できたが、魏晋時代になると、この「五明扇」は皇帝専用にしか供することができなくなったことが示されている。この「五明扇」も実際には一種の天蓋であり、我々の今日の意味での扇ぎ具とは遠くかけ離れたものであった。

東漢時代、扇ぎ具は民間に広く流行し始め、竹扇、蒲扇などさまざまの異なる扇ぎ具があった。当時の絹織物手工業の発展にともなって、一種の練り絹製の扇ぎ具が現れ、形状は一輪の明月のようであり、当時の人々はそれを「団扇」または「紈扇」と呼び、また「合歓扇」とも呼んだ。これが、その後、日本に伝わった団扇の原形である。形状についていえば、一般に、楕円、梅花、ひまわり等の形状があり、その柄は、骨、木、竹などの材料で作られており、人々の入念かつ緻密な仕事により、さらには咲き乱れる色とりどりの花のような芸術品、工芸品となっていった。時として団扇にはさらに扇墜(訳注:扇ぎ具の柄に下げる飾り)、流蘇(訳注:飾り房)、玉器(訳注:玉製工芸品)などの装飾品が付けられ、これらの装飾品が団扇の美しさをいっそう引き立てていた。現存する文献の記載によれば、三国時代に初めて、団扇の上に詩を書き、絵を描くという現象が現れた。唐代の張彦遠の『歴代名画記』には、曹操の主簿(官職名)楊修と魏太祖の「扇に画くに点を誤りて蝿と成る」という物語が記載されている。『晋書・王羲之伝』には、高名な書道家王羲之が老婦人のために団扇に字を書いてやったという美談がある。それだけでなく、漢魏以降の辞賦の中に、我々は団扇をほめたたえる文学作品をしょっちゅう見出すことができ、例えば、魏の曹植には『扇賦序』があり、晋代の陸機には『羽扇賦』がある。さらに例えば、『班婕妤歌』は「新たに斉の紈扇を制れば、皎潔にして霜雪の如し。裁ちて合歓の扇と為せば、団円として明月に似たり」と言い、王昌齢の『長信秋』詞は「帚を奉じて平明に金殿開く、しばらく団扇を将って共に徘徊す」とうたい、江淹には「紈扇団月の如し、機中の素より出づ」などの詩句がある。これらの詩句はいずれも団扇に対する賛美と称賛であり、当時の社会における団扇の流行を反映していた。

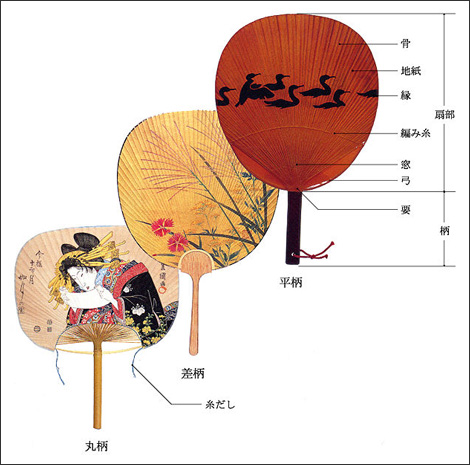

団扇の構造図

隋唐の両時代には、「紈扇」と「羽扇」が大いに流行り、紙扇も巷間に現れ始めた。当時、団扇はごく一般的に使用され、夏場の欠くことのできない生活必備品となっていた。唐の李綽は『秦中歳時記』に、「端午前両日、東市、之を扇市と謂い、車馬特に盛んなり」と書いている。また遠く巴蜀(訳注:現在の四川省一帯の古い呼び名)の錦官城―成都でも、毎年五月に団扇市が設けられ、一時期、大いに隆盛を極めた。そしてまさにこの頃、団扇は日本の遣唐使によって中国から日本へ伝えられた。団扇が日本に伝わった後、最初に団扇を使用した社会集団は主に宮廷貴族であった。平安時代末期になるまで、一般庶民は団扇を使うことが許されなかった。この頃の団扇の形状は、中国でも日本でも、円形と四角形しかなかった。鎌倉時代(1185年~1333年)の日本男性の直衣、狩衣の模様は、多くが団扇を中心としていた。日本では室町時代(1338年~1573年)に入ると、鉄や皮革で作った一種の軍配団扇が現れ、戦争の際、武将たちはそれを陣地指揮の道具とした。このような軍配団扇の扇面には赤漆または金銀粉を用いて、星・太陽・月が描かれ、団扇の柄の端にはしばしば房が飾られていた。大相撲の取り組みの際の行司審判用の軍配は、この戦場用団扇の形状をとどめている。

江戸時代後期、日本の都市住民はしだいに団扇を使って涼を取るようになり、それが当時の風潮ともなった。日本の夏祭り、盂蘭盆会などの行事が広く流行するのにともない、団扇は日本の民衆の中に大いに普及した。元禄年間(1688年~1704年)になると、団扇は日本女性の夕涼みに無くてならない脇役となった。それだけでなく、日本人もまた団扇の表に詩を吟じ、絵を描き、さらに団扇のイメージを服飾の中に反映させた。その後、団扇は徐々に日本の民族文化の象徴となるとともに、しだいに絵画、歌舞、芝居などと結びついて、日本の芸術文化の発展を促した。扇ぎ具は日本の能楽の歌曲「謡曲」と結びついて謡扇と呼ばれ、舞踊と結びついて舞扇となった。このほか、扇ぎ具は舞台の小道具としても使われ、歌舞伎はその開閉、動かし方などの所作によって劇中の役柄のさまざまな心境や気持ちの変化を表現した。これらはすべて能楽芸術の発展を直接後押しし、日本の民族文化の繁栄と発展を促進してきた。

その後、団扇と庶民の関係はますます密接になり、商人は団扇を商品として市場で販売し始めた。これが団扇の発展をいっそう促し、銀製団扇、絹製団扇が相次いで現れ、団扇は非常に凝ったものとなり、作りの精巧さを追求するだけでなく、付ける絵柄、書き入れる詩の美しい情趣をも重んじるようになった。この流れに沿って、団扇にはもう一つの発展方向、すなわち実用から鑑賞・装飾へという方向が生まれてきた。

指摘しなければならないのは、人々の信仰と関係のある団扇が日本においても機運に乗じて生まれたということである。一番初めは、中国の南部及び日本の沖縄に蒲葵の葉で作った団扇が現れ、主として巫女の使用に供せられた。このほか、さらに宗教信仰用の法貴扇や天狗団扇があった。日本の有名な「江戸の華」の一つに火事があるが、火事の発生を防ぐために、往時の人々はしばしば門口に一柄の団扇を吊るして、火災除けとした。

隋唐以後、団扇の中国における運命は、日本における運命とは鮮明な対比をなし、団扇の地位と応用は、中国では日を追って衰微し、しだいに扇子に取って代わられていったが、これは実際のところ、中日双方の民衆の異なる民俗心理と文化傾向をも表していた。

2.扇子の起源

檜 扇

北宋時代、古代中国に携帯にたいへん便利な扇子が出現した。そして、この扇子こそは北宋宣和年間(1119年~1125年)に日本から中国へ伝来したものであった。宋の郭若虚は扇子についてかなり詳しい描写を行っており、『図画見聞誌』の中で次のように書いている。「鴉青紙を以って之を為し、上に本国の豪貴を画き、雑じえるに婦人鞍馬を以ってし、或いは水に臨んで金砂灘および蓮荷、花木、水禽の類を為し、点綴精巧なり。また銀泥を以って雲気を為し、月色の状、極めて愛すべく、之を倭扇と謂い、もとより倭国に出づるなり。」

日本で発明された最初の扇子は檜の薄板を縫製して作られていたことから、檜扇と呼ばれ、のちになって紙扇面に改められた。『西宮記』の記載によれば、平安初期、夏になると、宮廷貴族は侍臣に扇子を下賜し、扇子は宮中行事の際に侍臣が携帯する必需品の一つとなっていた。その後、宮廷女性もその影響を受け、扇子をよく手にするようになったが、装飾的意味合いのほうがより強かった。平安時代末期、京都で扇子の大量生産が始まった。その後、日本の檜扇は貿易ルートを通じて中国に伝わり、日本の扇子商が日本の扇子を中国に持ち込むと、この手軽で携帯のしやすい扇ぎ具はたちまち中国人に受け入れられ、その後の中国における扇ぎ具の主流となった。このような扇子は中国に伝わった後、広く流行しただけでなく、中国の現地化した名称、例えば、「聚頭扇」、「撒扇」、「聚骨扇」などの呼び名を持つようになった。南宋になると、扇子絵付け、扇子販売、扇子収集がだんだん盛んになって一つの風潮となるとともに、この方面の文化と経済の発展を促し、専門の扇子店や画商が現れた。それと同時に、扇子はしだいに人々が親戚や友人に贈るプレゼントの仲間に加えられるようになった。扇子を開いたときに両側に広がることは、人の将来がますます末広がりになり、前途がますます明るくなることを象徴していた。

明治時代、日本の扇子は当時の貿易の売れ筋商品の一つとなり、ヨーロッパの多くの国々に輸出された。その頃、扇子は紙面から絹面へと発展し、非常に人気が高かった。大正時代(1912年~1926年)になると、扇子はすでに普通の庶民の間にどんどん普及し、人々の生活・外出の必備品となり、さらに、祭祀、仏教法会、民俗的活動において特有の文化的機能を発揮した。

扇 子

扇子は日本から中国へ伝わった後、中国の自国の文化芸術、民俗文化と結びつき、しだいに現地化していったが、そのことは主に扇面の絵に反映された。団扇を担体としていた絵画と法書は、明代中期から徐々に扇子へと移っていった。扇面に絵を描く際、そこにおける工筆・写意(訳注:ともに中国画法の一つ。工筆は細密・精緻な画法。写意は細かい描写をせず、情趣の表現に重きを置く画法)、皴擦・点染(訳注:鋭筆を横にねかせ引きずりながら描く技法及び、点景を添え色を染めること)は、どんなに微細なものも余すところなく表現し、山水、人物、花や鳥、すべてが生き生きと真に迫り、中国画の一つの特殊なスタイルとなった。また、まさに扇子のこういった特有の芸術的魅力から、扇子の収集と鑑賞は明代以来一貫して、賞翫における一つの重要なジャンルであり続け、上は宮廷の王公大臣から、下は民間の一般大衆まで、誰もが扇子を収集する趣味を持ち、その結果として扇子を専門に製作販売する扇子舗が出現した。王星記、舒蓮記等といったいくつかの有名な扇子舗はひときわ評判が高く、製作される商品は幅広い人気を得た。これらの扇子舗は一般的なさまざまなランクの扇骨、扇面のほか、特別に注文加工も引き受けることができ、なかでも扇面は名人を招いて絵柄のデザインと表装を依頼することにより、町なかの店の安っぽい品や粗悪品と区別がなされた。乾隆時代の『石渠宝笈』に記録されている扇面だけで43種類もあり、扇子完成品または折地は数百種類にも達している。個人収集家のコレクションの数もかなりのものであった。『紅楼夢』には古扇を収集している石呆子についての話があり、この石呆子は百本余りの古扇を収集していたが、後に賈赦が分不相応な望みを抱き、賈璉に指図してそれを奪い取らせたために、石呆子は一家離散の憂き目に遭ってしまう。この話からもわかるように、当時、扇子の収集はすでに一つの趣味となっていた。上に述べた扇子の発展状況は、扇子が中国では暑さをしのぐ実用的価値を発揮しただけでなく、しだいに工芸品、収集品の方向へと発展し、中国の収集文化における一つの重要な学問的ジャンルを形成したことを示している。

今日、現代の中国人の生活において、扇子はすでにごくありふれたものとなっている。かんかん照りの夏の日、人々が三々五々、あるいは車座になって、あるいは人ごみの中を歩きながら、扇子を手にして、暑さをしのぎ、それらの扇子が蝶のように空中でひらひらと舞い、明るく美しい風景を作り出しているのを、我々はしょっちゅう目にすることができる。

現代の中国と日本において、団扇と扇子は並行して矛盾することなく各々の役割を発揮している。総じて言えば、中国では厳密な意味での団扇はすでに基本的に姿を消し、円形の蒲扇だけが、まだいくらか団扇の味わいを残しているのに対し、扇子は中国の扇ぎ具の使用において絶対的な支配的地位を占めている。日本では状況はやや複雑で、団扇は芸術公演に用いられたり、着物を着たときに使われたりすることのほうが多く、主に芸術品、装飾品としての役割を発揮してきた。扇子は日本では主に外出・旅行時の暑さしのぎに用いる道具であり、比較的高い実用的価値を持っている。

中国、日本の大通りや小さな路地で、あるいは芸術作品の中で、団扇と扇子が人々の手の中でひらひらと舞っているのを目にするとき、我々が一種独特な異国情緒を覚えつつ、そこにある涼味を体感するならば、それらの一つ一つの動きは我々の異国情緒、いわゆる、扇ぎ具の一つ一つにこめられた情感を思い起こさせ、気持ちが自然に恬淡として寛ぎ、真夏の蒸し暑さもおのずと遠のいていくであろう。

朱新林(ZHU Xinlin):

中國山東省聊城市生まれ。

2003.9--2006.6 山東大学文史哲研究院 修士課程修了

2007.9--現在 浙江大学古籍研究所 博士課程在籍中

(2009.9--2010.9) 早稻田大学大学院文学研究科 特別研究員