中国大陸における主な活構造帯の定量的研究、及び強震予知についての検討

2008年12月

江 娃利(Jiang Wa-li):中国地震局地殻応力研究所研究員

1952年生。1975年北京大学地質地理学部地質力学学科卒業。1975年に中国地震局地殻応力研究所に就職し現在に至る。1986年10月~1987年10月、日本の東京大学地震研究所松田時彦研究室にて研修。1997年に国家地震局地質研究所で理学博士号を取得(鄧起東氏が指導教授を務める)。2000年より研究員に採用され、活断層帯、古地震の研究に従事。主著者として40数本の学術論文を発表。

序文

2008年5月12日、中国でマグニチュード8.0の汶川大地震(四川大地震)が突然発生し、甚大な被害が生じた。マグニチュード8.0の汶川大地震が起こったのは、中国中部にある龍門山活断層帯であった。前世紀90年代には龍門山断層帯の完新世における地震活動が指摘されていたが[1,2]、当該断層帯の完新世に関する定量活動では、地質面での根拠に乏しく、当該断層帯の活動性についての認識も一致していなかった[3,4]。龍門山断層帯については、国外で個別に発表された論文を除き[5]、活断層の観点から将来ここで巨大地震が起こりうるという警戒心が全体的に欠けていた。中国では、1966年に河北省邢台地震(マグニチュード7.2)が起こってから、地震構造の調査が進展し始めた。とりわけこの30年近くで、活断層の定量的研究から強震予知に向かう技術面での構想が、現在徐々にはっきりしてきている。そして中国大陸における大型の活断層帯について、定量調査のデータが日を追って増えている。このような時に、活断層の定量的研究から得られた成果と問題点を改めて分析することは、強震予知作業の進展に役立つことであろう。

1.強震予知の技術的手法

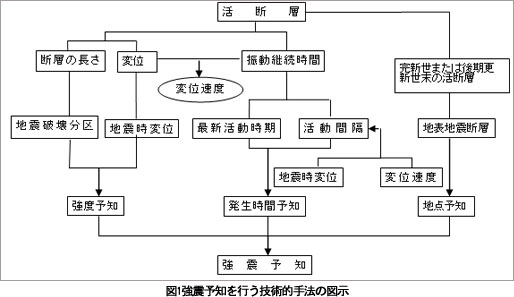

地質面での観点から強震予知作業を発展させる技術的手法は、活断層の定量的研究である。 活断層の調査では、定量パラメータには断層の長さ、地震時変位、振動継続時間、変位速度、活動間隔、最新活動時期等が含まれる。そのうち地表地震断層の長さ、地震時変位、及び振動継続時間は毎回の地震事例での基本的パラメータになる。そして変位速度は断層活動の強度と歪みの蓄積速度を反映している。地震時変位が同じ場合には、変位速度の大きさと活動間隔の長短は互いに反比例する。

強震予知において、地震の強度予知は断層の長さと地震時変位により決まる。これについては、断層の長さと地震時変位と震度の関係式が異なる地域の統計から得られている。また強震発生時間の予知は、活断層帯における地震事例ごとの平均活動間隔と最新活動の終了時間との比率によって決まる。現在の強震予知では、継続時間の予知は断層帯の擬似周期強震再発モデルが前提になっている。断層帯における強震活動モデルの情況を知らなかったとしても、エネルギー蓄積の観点から見て、近い将来に起こる恐れがある強震の断層は、安全段階にあると見なせる。強震発生地点の予知時には、一般にはまず完新世または後期更新世末の地震活動による断層が注目される。図1に、活断層の定量的研究から強震予知の技術的手法について図示した。

現在、国家防災委員会と全国抗災救災協調弁公室が民政部に設けられている。国家防災委員会は、自然災害に対する救助緊急対応のための、国の総合的な調整組織である。防災委員会は、国務院の指導の下にある各部間の議事調整組織であり、国の防災事業の方針、政策と計画の制定について研究し、重大防災活動の展開を調整し、地方の防災業務を指導し、防災に関する国際交流・協力を推進し、全国の災害救助事業を組織・調整している。国家防災センターは、民政部の防災・救助技術支援組織であり、災害情報の交流センターであるとともに、防災技術サービスセンター、緊急救助補助措置の案内センターで、権限を与えられた公式の防災・救助組織である。その主な役割は、(1)災害現場の作業グループへの技術支援、現場情報のフィードバック(2)重大自然災害の発生・発展状況の評価・分析、重大自然災害の被災予測、被災状況評価、防災補助措置情報の提供(3)国内外の防災情報の収集・分析処理、防災情報共有の実現(4)重大自然災害に対する緊急救助業務展開のための、技術支援と補助措置意見の提供(5)防災に関する国際交流・協力の組織展開等である。これらの職能と業務の実施によって、各種自然災害に対する効率的かつ秩序だった対応を確実に保障することができる。今回の汶川特大地震の緊急救助活動では、国家防災センターがその職能を存分に発揮し、震災緊急対応、被災状況評価、被災統計、災害救助のため技術支援と情報提供をし、地震防災・救助のための重要な力となった。

2.中国大陸の主な活構造帯に関する定量的研究

1966年の河北省邢台地震(マグニチュード7.2)発生以降、中国における活断層の研究では、北京地域第四紀断層の測定が始まった。過去42年間では、1985年に『富蘊震源断層帯』という書籍が出版されたのを境に、前後2つの段階に分けられる。これ以前の20年間では、第四紀断層の分布を調査し、確認することが主な目標であった。一方これ以降の22年間では、後期第四紀活断層の半定量、定量的研究が始まった。この段階では、4回の国民経済5ヵ年計画(1986~2005)を経験している。そのうち第7次及び第8次国民経済5ヵ年計画の期間(1986~1995)には、活断層の特別調査及び1:5万大縮尺地図での活断層マッピングが行われた。さらに第9次5ヵ年計画期間(1995~2000)には、地震監視防御重点地域で活断層の定量的研究が行われ、第10次5ヵ年計画期間(2001~2005)には、中国大陸における基本烈度(中国独自の震度基準)がⅦ以上である20都市で活断層測定が行われた。なお、この測定は2007年末まで延長された。

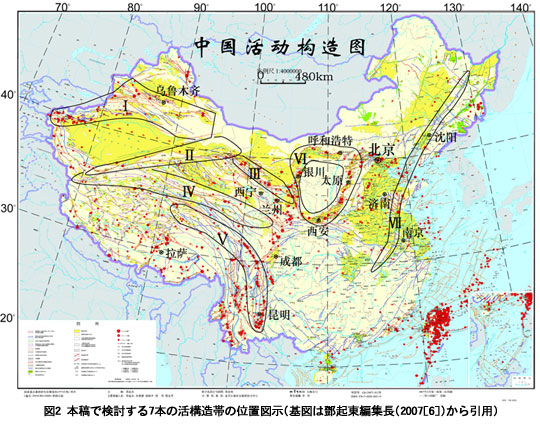

この20数年の間に、国内では活断層帯の専門研究書が20数冊出版され、さらには活断層に関する会議や地域性及び特定のテーマを取り上げた論文集も10数冊出された。また中国の活断層研究の最新状況を報道する専門刊行物も多数発行されてきた。本稿ではこれらの資料を土台に、中国大陸にある7本の巨大活構造帯の定量的研究結果を簡潔に紹介し、強震予知に関する問題について簡潔に検討していく。なお、本稿で紹介する7本の構造帯は中国の西部、中部、及び東部に分布し、褶曲-逆断層帯、横ずれ、及び正断層を主にした断層帯が含まれる(図2)。

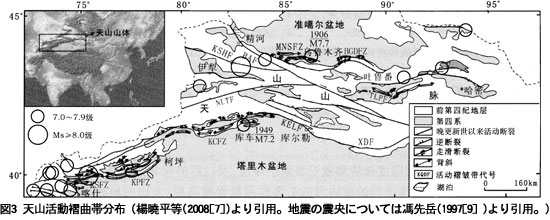

2.1 北天山及び南天山活構造帯

中国国内で東西1700kmにわたり伸びる天山構造帯は若いブロック内再生造山帯であり、後期第四紀から強烈な圧縮を受けてきた(図3)。天山における地震活動の構造は主に北天山と南天山の逆断層-褶曲帯、及び天山内部における断層盆地周縁の断層と大型横ずれ断層帯により構成される。なお、南北天山地震活動褶曲帯の構造的特徴については、以下に簡潔に紹介する[7,8,9]。

Ⅰ:天山活構造帯、Ⅱ:阿爾金活断層帯、Ⅲ:祁連山海原活断層帯、Ⅳ:東昆崙活断層帯、

Ⅴ:甘孜-玉樹-鮮水河-小江断層帯、Ⅵ:オルドスブロック周縁地溝帯、Ⅶ:郯廬断層帯

MNSFZ瑪納斯逆断層-褶曲帯、KCFZ庫車逆断層-褶曲帯、KSFZ喀什逆断層-褶曲帯、

KPFZ柯坪逆断層-褶曲帯、BGDFZFZ博格達逆断層-褶曲帯、TLFFZ吐魯番中央隆起逆断層-褶曲帯、

BAF博阿断層、KSHF喀什河断層、NLTF那拉提断層、XDF興地断層、KELF庫爾勒断層。

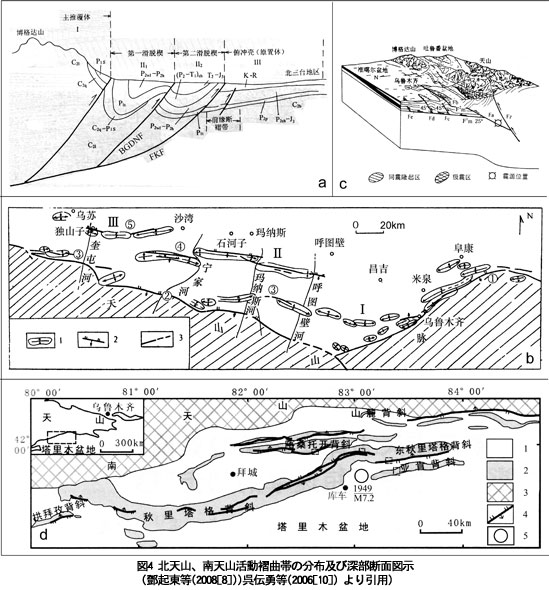

1)北天山山麓活構造帯は、主に東側の博格達ナップ構造帯と西域の北天山山麓伝播(piggyback propagation)褶曲帯により構成される。2つの構造帯には、ともに多数のナップが存在する。博格達ナップ構造帯は長さが約200kmで、南から北の順に、主ナップ、第一副ナップ、及び第二副ナップで構成される(図4a)。そのうち第一及び第二副ナップは、北縁がそれぞれ博格達山北麓断層帯と阜康断層帯であり、ともに完新世活断層帯で、垂直変位速度が0.8mm/a及び0.2~0.4mm/aである。北天山山麓伝播褶曲帯は長さが約200数kmに及び、ウルムチ窪地内で形成された3列の逆断層-褶曲帯により形成される(図4b)。この3列は南から北の順に、それぞれ山麓逆断層-背斜帯、霍爾果斯-瑪納斯-吐谷魯逆断層-背斜帯、及び独山子-安集海逆断層-背斜帯と呼ばれる。北面の2本は完新世活断層帯であり、完新世時での地殻縮小速度がそれぞれ3.0~3.3mm/a及び 0.57~1.0mm/aであった。深部にあるこれら3本の逆断層-背斜帯はランプ構造とすべり面により構成され、地下8~9kmにあるこれら逆断層-背斜帯は1つのすべり面により南傾斜の衝上断面に属する(図4c)。

a.博格達ナップ構造深部断面図示:BGDNF博格達北縁断層、FKF阜康断層。

b.天山北麓逆断層-褶曲帯の分布:Ⅰ山麓背斜帯、Ⅱ霍爾果斯-瑪納斯-吐谷魯背斜帯、

Ⅲ独山子-安集海背斜帯:①博格達北縁断層帯、②準格爾南縁断層帯、③南安集海-斉古断層帯、

④霍爾果斯-瑪納斯-吐谷魯断層帯、⑤独山子-安集海断層帯。c.天山北麓逆断層-褶曲帯深部構造図示。

図のうち、Fbは瑪納斯褶曲帯で地表に現れた1906年のM7.7地震による地表ランプ構造。

D.庫車窪地構造概略図:1.山間盆地、2. 背斜山稜、3.基盤山地、4.逆断層帯、5.地震震央

2)南天山山麓の主な活構造帯は東西2地域により構成される。そのうち東域は庫車窪地活構造帯で、長さが約380kmであり、北から南に向かうほど、古いものから新しくなり、4列の背斜帯により構成される(図4d)[10]。これらの背斜は北傾斜の逆断層に押さえられ、深部においてこれらの逆断層は徐々に緩やかになり、地中10km付近で水平なすべり面になる。一方西域は、喀什窪地活構造帯と柯坪ナップ構造帯により構成される。柯坪ナップ構造帯は長さが300km以上に及び、北から南にかけて発達した一連の複式転倒背斜と逆断層により構成され、一部の区域では5列または6列のナップ構造が形成されている。喀什窪地の逆断層-褶曲帯は4列の逆断層-背斜帯により構成され、そのうち第2列と第4列の逆断層は完新世に活動していた。これらの断層は地中6~10kmで基底に融合し、すべり面に分離している。当該構造帯に位置する東秋立塔格背斜及びその北傾斜の逆断層帯では、1949年に新疆輪台地震(マグニチュード7.25)が起こっている。

3)北天山に位置する山麓褶曲帯で数十箇所をトレンチ調査した結果、今から1.6~1.7万年以前から独山子-安集海逆断層-背斜帯には4回の古地震活動があったことが判明した。地震ごとの垂直変位量は約1~2mで、古地震の平均活動間隔は約4kaであり、構造帯の最新活動時期は4kaであった。また今から1.8万年以前から霍爾果斯-瑪納斯-吐谷魯構造帯では4回の強震があり、地震ごとの平均垂直変位量は1~1.4mで、強震の平均再発間隔は5000~6000aであった。また最新活動時期は1906年の北天山瑪納斯地震(M7.7)であった。この回の地震では、地表地震断層は北天山山麓伝播褶曲帯山麓逆断層-背斜帯に集中し、地震における地表地震断層は、震央以北80kmにある第二排霍爾果斯-瑪納斯-吐谷魯逆断層-背斜帯に現れた。なお地表の垂直変位は、0.6-0.9m (図4c)であった。 4)ここから、北天山博格達山北麓断層帯及び阜康断層帯、並びに独山子-安集海逆断層-背斜帯では、将来強震の危険性があることが推測できる。

【問題点の検討】

天山地域の将来における強震活動は、天山地域の活構造に関する研究と密切に結びついている。しかし天山南、北逆断層-褶曲帯のような山麓型褶曲構造の地震発生構造モデルから見れば、次の3つの疑問点が存在する。

1)南、北天山のような逆断層褶曲帯は山地から盆地にかけて絶えず拡大しているが、それは強震活動と、北から南に向かって、または南から北に向かって規則的に同時進行しているのか。つまり構造帯で最後の地震活動は最前縁の断層褶曲帯で起こったのか、または前縁2列の断層褶曲帯が同時に活動しているのか、或いは前縁2列目の断層褶曲帯が活動しているのか。現在、資料によれば北天山山麓にある前2列の断層帯は完新世に活動していたが、1906年の瑪納斯地震では2列目の断層褶曲帯のみが活動したことが分かる。なお南天山喀什窪地南縁にある4列の褶曲のうちでは、2列目と4列目の褶曲が完新世に活動していた。この種の活動は規則性がないため、強震予知が難しくなっている。

2)南、北天山山麓のような多列断層褶曲帯は地下深くで一つに繋がっているため、将来における強震発生の危険性評価は、地下深くにある1本の震源断層に基づくのか。もしそうであるなら、北天山山麓伝播褶曲帯にある3本の逆断層-背斜帯については、当該構造帯ではすでに1906年に震度7.7の新疆瑪納斯地震が起こったため、近い将来には、当該構造帯では震度7以上強震が起こる可能性は存在しない。

3)南、北天山山麓の強震発生構造には、潜在断層という意味も含まれている。つまり、震源断層が地表に現れない、または完全には現れないということである。完新世時期に見られたこの種の地表構造の変位量には、断面の垂直変位量とともに、褶曲の隆起量もある。しかし1906年の瑪納斯地震では地表には1mに満たない隆起のみが現れた。この種の構造帯について。地表での地震時変位の位置を知るのは困難である。

2.2中国西部における4本の大型横ずれ活断層帯

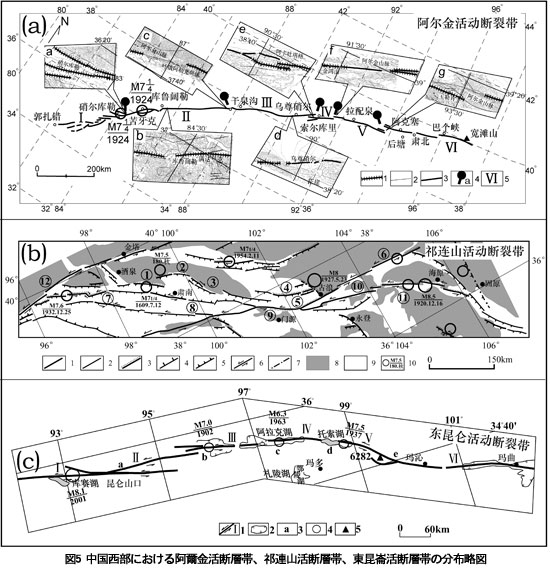

本稿で紹介する4本の大型横ずれ活断層帯は青藏高原の境界部及び内部に分布している。そのうち、阿爾金活断層帯、祁連山-海原活断層帯、及び鮮水河-小江断層帯は、それぞれ青藏高原北境界線、東北境界線、及び東南境界線に位置している。これらは青藏高原と塔里木ブロック、阿拉善ブロックと華南ブロックの分界をなし、また東昆崙活断層帯は青藏高原内に分布している。

2.2.1幾何分布

阿爾金活断層帯はNEE方向に延び、長さは1600kmで、青藏高原の祁連山と昆崙山がNW方向に伸びるのを妨げている。以前の研究では、当該断層帯は阿爾金南縁断層帯と阿爾金北縁断層帯に分かれ、長さはそれぞれ1100kmと600kmとされていた。しかし、現在出版の1:200000阿爾金活断層帯第四紀活断層分布図では、完新世古地震断層または変形帯の分布から、当該断層帯での最新活動は全体的に直線分布をなし、数本の副活断層帯により傾斜して構成されている[11、12]。これらの副活断層帯は、3~14kmの段丘により分かれている。断層帯が左ずれ断層で分布している時には、段丘はプルアパート盆地を形成し、断層帯が右ずれ断層で分布している時には、段丘は圧縮場を形成する。そのうち断層間距離が8~10kmにも達する若干の段丘は、すでにその後活動した断層帯により横切られている(注記:断層間距離とは、2本の傾斜断層帯の間にある垂直距離を指す)。庫魯闊勒と烏尊硝爾がその例である。まだ横切られていない段丘には、硝爾庫勒、葉俄阿勒克薩依、阿卡吐塔格、拉配泉西、及び玉勒肯がある。これらの段丘を境界にして、阿爾金断層帯は6つの副セグメントに分割される。各セグメントは長さが170~420kmである(図5a)。既存の資料では、当該断層帯がすでに横切っている段丘は、まだ横切っていない段丘と規模が等しいとし、また横切っていないこれらの段丘は副断層の永久障害体ではなく、将来の断層帯における強震活動でも、横切られる可能性があることを示している。

(a)阿爾金活断層帯の分布:1.完新世断層または古地震地表変形帯、2.断層帯、3.完新世活断層帯、

4.段丘:a硝爾庫勒段丘、bすでに横切っている魯闊勒段丘、c葉俄阿勒克薩依段丘、

dすでに横切られた烏尊硝爾段丘、e阿卡吐塔格段丘、f拉配泉西部段丘、玉勒肯段丘、

5.断層帯副分区:Ⅰ硝爾庫勒地区、Ⅱ庫魯闊勒地区、Ⅲ干泉溝地区、Ⅳ索爾庫里地区、Ⅵ拉配泉地区、Ⅶ粛北域、

(b)祁連山-海原活断層帯の分布(劉百篪等(2008[18] )より引用):

1.完新世断層、2. 後期更新世断層、3.地表地震断層、4.正断層、5.逆断層、6.ずれ断層、7. 潜在断層、

8.第三紀-第四紀盆地、9.基盤山地、10.歴史地震震度及び地震発生時間、

(c)東昆崙活断層帯の分布、1.副断層:Ⅰ庫賽湖断層、Ⅱ東西大灘断層、 Ⅲ秀溝断層、

Ⅳ阿拉克湖断層、Ⅴ托索湖断層、Ⅵ瑪沁-瑪曲断層、2.第四紀盆地、3.段丘:a昆崙峠段丘、b秀溝盆地段丘、

c阿拉克湖段丘、d托索湖段丘、e瑪積雪山段丘、4.M>7歴史地震の震度及び発生時間、5.瑪積雪山の海抜高度。

単位はm。

祁連山-海原活断層帯は河西回廊地震活構造帯とも呼ばれている。全体的にNW方向に分布し、長さは1000数キロである。当該断層帯は主に祁連山北縁断層帯、昌馬-毛毛山断層帯、及び海原断層帯により構成される。祁連山北縁断層帯は昌馬-毛毛山断層帯とほぼ平行に分布し、両者の距離は12~35kmである。この断層帯は9本の副活断層帯により構成され、昌馬-毛毛山断層帯は6本の副活断層帯により構成される。海原活断層帯は長さが237kmで、11本の副左ずれ活断層帯により構成される(図5b)[13、14]。

東昆崙活断層帯は長さが千キロ余りに及び、長さが120~200kmの一級副断層帯6本により構成される(図5c)。これらの断層帯のうち、5本の副断層の間に左ずれ断層が分布し、秀溝盆地、阿拉克湖盆地、及び托索湖プルアパート盆地を形成する。これらのプルアパート盆地は断層間距離が7~12kmである。断層帯東端の段丘は右ずれ断層で斜めに交わり、圧縮、隆起して、海拔6268mの阿尼瑪卿山(瑪尼雪山)を形成する。これら断層帯の内部には、さらに次レベルのセグメント区分が分布し、各セグメントは2~4本の断層帯により構成される。さらに次レベルのこれらセグメントは断層間距離が1~4km[15] である。

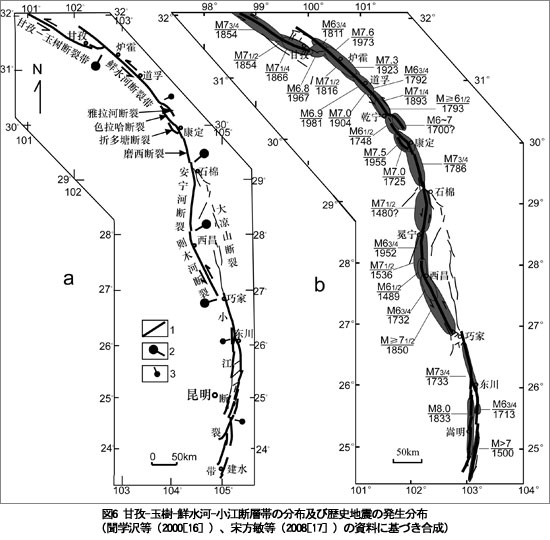

甘孜-玉樹-鮮水河-安寧河-則木河-小江断層帯は、中国大陸・西南地域川滇菱形ブロックの東境界であり北から南にかけて分布する。この断層帯はNW方向からSN方向にかけて走り、長さが約1300km。次レベルの大断層帯3本により構成され、これら3本の断層帯は北から南の順に、甘孜-玉樹断層帯、鮮水河-安寧河-則木河断層帯、及び小江断層帯である。これらは左ずれ断層の形態で分布し、長さはそれぞれ300km、600km、及び400kmである。またこれらの間には、甘孜段丘と巧家段丘が分布し、両者ともプルアパート盆地であり、断層間距離は20~30km及び20kmである。鮮水河-安寧河-則木河断層帯内には8kmの不連続な副段丘が2つ、断層帯の方向に折れ曲がる副段丘が1つある。小江断層帯は北域、中部域、及び南域に分かれる。そのうち中部域は東西2部分に分かれ、それぞれ長さが5~60kmの副断層帯左ずれ断層8本により構成され、最大断層間距離は4kmに達する。なお安寧河-則木河断層帯の東側50km地点には、これとほぼ平行に大涼山断層帯(図6a)[16、17]が走っている。

2.2.2変位速度

阿爾金活断層帯は、左ずれ活動が主である。阿爾金南縁活断層帯は、後期更新世と完新世には平均左ずれ変位速度が2.72~3.64mm/aと4.29~5.23mm/aで、平均垂直変位速度が0.18~0.42mm/aと0.18~0.8mm/aであった。一方阿爾金北縁活断層帯は、後期更新世と完新世には平均左ずれ変位速度が1.37~1.40mm/aと1.67~2.29mm/aで、平均垂直変位速度が0.09~0.16mm/aと0.27mm/a[11] であった。

祁連山-海原活断層帯において祁連山北縁断層帯では、断層帯の中部域にある楡木山東縁断層帯に右ずれ活動が現れたほかに、他の断層でも左ずれを伴った衝上運動が現れた。他の断層では衝上とずれの変位速度はほぼ等しく、多くが1.1~2.1mm/aであった。昌馬-毛毛山断層帯は、左ずれ変位速度が3~5mm/a、垂直変位速度が0.38~1.4mm/aであった。また海原活断層帯は、ずれ変位速度が3.32~9.17mm/a[13、14、18] であった。

東昆崙活断層帯は左ずれ活動が主であり、当該断層帯は庫賽湖地区での後期更新世末~完新世初期における変位速度が比較的速くて14mm/aに達し、一方他の各地区では6~12mm/aの間であった。当該断層帯の変位速度は、各方面の資料を総合した結果10mm/a[15] に達することが判明した。

a.甘孜-玉樹-鮮水河-小江断層帯の分布:1.活断層帯、2.一級段丘の分布、3.副段丘の分布、

b.甘孜-玉樹-鮮水河-小江断層帯における歴史地震の発生分布。

そのうち甘孜-玉樹断層帯と小江断層帯の色表示は、地表地震断層の分布を、他の断層帯の色表示は各回の

地震における高い烈度の分布を表す。

甘孜-玉樹-鮮水河-安寧河-則木河-小江活断層帯のうち、甘孜-玉樹断層帯、鮮水河断層帯NW地区、及び小江断層帯の中部域では、後期第四紀における左ずれ変位速度がそれぞれ12mm/a、10~15mm/a及び2.5~11mm/aであり、三者はほぼ等しい。その一方、鮮水河断層帯SE地区、安寧河断層帯、及び則木河断層帯では、左ずれ変位速度がそれぞれ1.5~9.1mm/a、2.8~5.5mm/a、及び4.9mm/aであった。また、則木河の完新世における変位速度が6.2~7.9mm/aとする研究結果もある。なお安寧河-則木河断層帯の東側にある大涼山断層帯は、後期第四紀における変位速度が2~3.3mm/a[19、20] に達していた。

2.2.3歴史強震

阿爾金活断層帯での強震について、歴史上の記述は比較的少ない。当該断層帯の西域では1924年にM7.2の地震が、9日間を挟んで2回連続して発生し、この2回の震央は70~80km離れていた。現在でも、この2回の地震による地表地震断層の情况については不明確である。

歴史上の記述によれば、祁連山-海原活断層帯では強震活動が活発であった。そして20世紀の20-30年代には、当該活断層帯ではM8.0の大地震が連続して2回、そしてM7.6の地震が1回発生した。この3回の地震では、1920年の海原地震(M8.5)で237kmの地表地震断層帯が現れ、最大左ずれ変位は10~11mであった。また、ずれ断層帯に位置する最大垂直変位が2.5mであり、このずれ断層帯の間に位置するプルアパート盆地は、最大垂直変位が7.6mであった。1927年の古浪地震(M8)ではそれぞれNWWとNNWの2方向に断層が生じた。そのうち、NWW方向の地震断層は長さが160kmで、断層間距離21kmの2本のNWW方向の地表地震断層(右ずれ断層)により構成され、最大左ずれ変位が3.0mで、最大衝上垂直変位が7.5mである。またNNW方向の地震断層は長さが33kmで、最大衝上垂直変位が4-6mである。1932年の昌馬地震(M7.6)では、地表地震断層は長さが120km、最大左ずれ変位が6.2m、最大衝上垂直変位が5mであった。上記3回の歴史強震のほかに、祁連山活断層帯ではかつて西暦180年の甘粛高台地震(M7.5)、1609年の甘粛紅崖堡地震(M7.25)、また1540年にはM7.2の、1888年にはM7の地震が起こっている。前二者の地震は、それぞれ楡木山北縁断層帯と佛洞廟-紅崖子断層帯に沿って分布し、地表には38kmと60kmの地震断層が形成された。二者の最大左ずれ変位はそれぞれ3mと4mで、衝上垂直変位はそれぞれ 3mと2mであった。後二者の地震は、それぞれ冷龍嶺断層帯と老虎山断層帯にそって分布し、地表には20kmと38km的地震断層が形成され、最大変位は3mと4m[13、18] であった。

20世紀以降、東昆崙活断層帯ではM6.3以上の地震が5回起こっている。この5回は、1902年の秀溝附近地震(M7.0)、1937年の花石峡北地震(M7.5)、1963年の阿拉克湖東地震(M7.0)、1971年の托索湖西地震(M6.3)、及び2001年の昆崙峠西地震(M8.1)である。1937年の花石峡北地震(M7.5)では、地表地震断層は長さが180kmであり、長さ25-45kmの副断層5本により構成されている。これらの副断層帯の間にある段丘は、一般に1kmを上回らない。この回の地震では、最大左ずれ変位量が7m[15] であった。この回の地震では地表地震断層がすでに阿拉克湖断層帯と托索湖断層帯の間にある8kmの段丘を横切っている。2001年の昆崙峠西地震(M8.1)は、中国大陸でこの50年近くで起こった最大の地震であった。この回の地震で形成された地表地震断層は長さが426km、最大右ずれ変位が6.4m、最大垂直変位が4.0m[21] に達した。さらには地表地震断層が6地区の副断層により構成され、各地区での長さは25~103kmとそれぞれ異なっている。なお当該地表地震断層内で最大の不連続セグメントは、長さが約70kmで、段丘の広さが約16kmであった。これらのことから、東昆崙断層帯の西端には断層間距離が16kmある段丘があったにも係わらず、M8.1の昆崙峠西地震により西向き断層ができるのを妨げられなかったことが分かる。

甘孜-鮮水河-小江断層帯は、近代の中国大陸において強震発生頻度が最も高い地域であった。そして甘孜-玉樹地区では、西暦1739~1866年の期間に4回の歴史的強震が起こっている。そのうち最大の地震は1854年のM7.7の地震で、地表地震断層帯の長さが180km、最大ずれ変位が6.7~7.0m[22] であった。また鮮水河-安寧河-則木河断層帯では、1480年から1973年までの間に21回の地震断層形成事例があった。これらの断層形成事例が起こった重度被害地区の範囲は、当該地区の断層帯を横切って[16]いる(図6b)。これらの断層形成事例のうち、最大の地震は1973年の炉霍地震(M7.6)であった。この回の地震では地表地震断層の長さが100km、最大ずれ変位が3.6m[23] であった。歴史的地震では当該断層帯の3地区で同一震源地での地震があった。つまり1973年の炉霍地震(M7.6)は1816年のM7.5地震と同一震源地であり、再来間隔が157aで、1955年のM7.5地震はM7の康定地震(1725年) と同一震源地であり、再来間隔が230aであった。また1981年の道孚地震(M6.9)は1792年のM6.75地震、1904年のM7地震と同一震源地であり、再来間隔が112aと77aであった。また安寧河断層帯の北域と南域で起こった1480年と1536年のM7.5の地震では、そのうち1480年のM7.5地震では最大ずれ変位が3mであった。小江断層帯は歴史上4回の強震が起こり、小江断層帯の中部域では大部分の地区が被害地域になった。そのうち1733年の東川地震(M7.75)では、地表地震断層は長さが82kmになり、2本の幾何分区断層を含み、最大ずれ変位は約5mであった。1833年の嵩明地震(M8.0)では、地表地震断層は長さが126kmで、6本の若干の幾何分区断層を含み、そのうち断層間距離が1~3kmである4つの段丘を横切り、最大ずれ変位は8.5m[17] であった。なお安寧河-則木河断層帯の東側に位置し、大涼山断層帯の地震で生じた地表地震断層は、現在でも発見されていない。

2.2.4古地震活動

阿爾金活断層帯で起こった歴史的な強震は少ないが、地表には古地震の足跡が多く残されている。阿爾金活断層帯のうち4つのセグメント全てで、今から2000~3000a以前から地表地震断層が分布している。既存の研究結果からは、阿爾金活断層帯では古地震活動間隔が1100~5600aと異なり、阿爾金北縁活断層帯での古地震活動間隔は4000~6000aで、断層帯東端における最新の断層形成活動が今から7000a[11]であることが分かる。当該断層帯における歴史的な地震の地震時変位データは、現在でも不足している。もし阿爾金山活断層帯のうち東域の地表に多数残る6~10m左ずれ変位が地震時最大ずれ変位であるならば、5.23mm/aを平均最大左ずれ速度として、当該断層帯における大地震平均再来間隔が1000~2000aであるとの結果が得られる。

既存の古地震研究結果からは、祁連山-海原活断層帯に位置する異なるセグメントで、古地震活動間隔が1000~4000aと異なっていること[13、14、18] が分かる。1932年の昌馬地震(M7.6)で生じた昌馬断層帯において、完新世初期以降では古地震が3回起こり、活動間隔は2250~3910aであった。1927年の古浪地震(M8.0)で生じたNWW方向の断層帯では、完新世に古地震が2回起こり、活動間隔は3400~4300aであった。西暦180年の甘粛高台地震(M7.5)と1609年の甘粛紅崖堡地震(M7.25)では、活断層帯での古地震活動間隔はそれぞれ2100aと3500aであった。一方、歴史的な強震が起こっていない楡木山東縁断層帯では、完新世に3回起こった古地震の活動間隔は3500aであり、その最新活動時期は今から3800a前である。粛南断層帯では現在と3回の古地震事例発生時との間隔が1000aに満たず、最新活動時期は今から700a前である。冷龍嶺断層帯と老虎山-毛毛山断層帯では、完新世に4~7回の古地震活動があり、活動間隔は約1000~1800aである。また1920年の海原地震(M8.5)で生じた海原断層帯の西域、中部域、及び東域では、完全に同時とはいえない古地震活動が見られた。そのうち中部域と東域では完新世に生じた約4回古地震事例がこれらと対応でき、これら古地震の活動間隔は500~5300aと異なり、断層帯での平均強震活動間隔は2300aである。

甘孜-鮮水河-小江断層帯での歴史地震と古地震研究結果からは次のことが分かる。

鮮水河断層帯での強震活動間隔は僅か157~400aであり、安寧河断層の古地震活動間隔は600~700a[24] あり、則木河の古地震活動間隔は約3000a[25] である。小江断層帯の中部域で生じた1833年の嵩明地震(M8.0)については、地震断層で6回起こった古地震の活動間隔は2000~4000である。1500年の宜良地震(M>7)については、地表地震断層地域で5回起こった古地震が3500~5000aである。また1733年の東川地震(M7.75) では、地表地震断層での古地震活動間隔は約2000~2500a[17] である。

東昆崙活断層帯については古地震発生時間間隔の研究がまだ不充分であり、現時点でも認識が完全に一致しているわけではない。ある資料では、東西大灘震源断層変形帯では完新世期に4回活動があり、断層の最新地層は今から1880a前に形成されたとし、別の回の地震事例については発生時期が今から2700a前で、2回の事例の時間間隔は約1000a[15] であるとしている。また別の資料では、東西大灘断層帯の最新活動時期は今から1000a[26] 前より以前ではありえないとしている。さらに別の資料では、西大灘の最新活動時期は今から433a[27] 前であるとしている。また、瑪沁-瑪曲震源断層変形帯断層の最新地層は今から3088a及び4586a[15]前に形成されたとする資料もあれば、瑪沁地区における最後の古地震は今から1070a前に起こり、最後2回の古地震事例の間には約1000a[28] の間隔があるとする資料もある。

2.2.5強震予知

将来の強震発生危険地点の予知において、阿爾金北縁断層帯の最新活動時期が今からすでに7000a前であり、現在知られている当該地区の古地震活動間隔は4000~6000aである。そのため、当該地区については将来の強震発生危険地区として注意する必要がある。阿爾金南縁活断層帯のうち、この1000~2000数年の間に、強震が起こったセグメントでは、近い将来に強震が発生する危険性は恐らく弱まる。現在、当該断層帯西端の多分岐断層帯についてはあまり把握されていない。これらの多分岐断層帯も、将来の強震発生危険性地点を含んでいる恐れがある。

祁連山-海原活断層帯で完新世に生じた活断層帯については、古地震活動と歴史強震の分布から、将来の強震発生危険地点が楡木山東縁断層帯に位置することが分かる[13]。また、当該断層帯の毛毛山断層帯については、将来における強震発生の危険性も重視する必要がある。毛毛山断層帯の最新活動時期は今から1800a前であり、完新世最後の4期における古地震活動間隔は1300~1900a[18] であった。

1999年に出版された書籍『東昆崙活断層帯』では、古地震再来間隔の観点から、当該断層帯東端の瑪沁地区と西端の庫賽湖地区において将来大地震が発生する危険性について注意を喚起している[15]。例えば、2001年の昆崙峠地震(M8.1)は庫賽湖地区で起こった。将来において当該断層帯東端の瑪沁地区では、強震発生の危険性があり注意が必要である。

甘孜-玉樹断層帯、鮮水河断層帯、及び則木河断層帯では過去200数年間にわたり幾度も強震が起こり、則木河断層帯では過去400~500a前に強震が起こったことがあり、また小江断層帯の中部域では最近300aの期間に生じた地表地震断層が基本的に断層帯を横切っている。そのため将来の強震予知では、これらのセグメントで近い将来に強震が起こる可能性は高くない。しかし当該断層帯では大涼山断層帯の最新活動時期がすでに今から3500~7500a前である。もし当該断層帯の強震再来間隔が数千年である場合には、大涼山断層帯では将来における強震発生の可能性には注意が必要である。また、小江断層帯の中部域東部東側の断層と南域を将来の強震発生危険区[17] に区分する研究者もいる。しかしこれら数本の断層帯は後期第四紀に活動性が弱かったため、将来における強震発生の危険性は弱まっている。

2.2.6問題点の検討

1) 1927年の古浪地震(M8)では、地表にそれぞれNWWとNNW2方向への断層が現れた。これは1組の共役断層なのか、あるいはそのうちNNW地表地震断層がちょうど2本のNWW断層帯段丘に位置し、2本のNWW断層帯段丘の圧縮による結果なのか。もし、共役断層であれば、この種の共役断層の形成メカニズムは何であり、2つの共役断層帯に古地震発生の同時性が存在するのだろうか? もしNNW方向への断層がNWW方向への断層帯の段丘構造であるなら、次の2つの問題点に直面する。第一に、NNW方向への断層が持つ33kmという長さは、2本NWW方向への断層帯にある20kmの段丘よりも長いことである。第二には、以前の研究では当該NNW方向への断層には右ずれを伴う衝上運動方式があり、もしNWW方向への断層の圧縮段丘にずれ活動が存在するならば、右ずれ活動ではなく、左ずれ活動でなければならないということである。

2)近代における東昆崙活断層帯での地震活動のうち、1937年の花石峡地震 (M7.5)で現れた180kmの地表地震断層は、托索湖断層と阿拉克湖断層帯の間にある断層間距離8kmの段丘を横切っており、最大左ずれ変位が7.0mである。2001年の昆崙峠地震(M8.1)の地表地震断層は長さが426km、最大左ずれ変位が6.4mある。これらから、地震の震度が高まるに伴い、当該断層帯の地震時変位も增加しなくなる、または增加が不明確になる一方、地表地震断層の長さははっきりと増加してくることが分かる。

3)中国大陸では鮮水河断層帯が強震活動頻度の最も高い場所である。当該断層帯の炉霍地区地震(M7.6)は、再来間隔が僅か157aである。この事実は当該地区断層帯の変位速度が12~15mm/aに達し、M7.6の地震で生じた最大ずれ変位が僅か3.6mであることと関係がある。変位速度、強震発生頻度が高く、地震時変位が低いというのは鮮水河活断層帯でのみ起こる現象だが、この種の現象が鮮水河断層帯にあるどの地層媒質の属性と関係があるのかが、現在でもはっきりしていない。

4)上述のように、小江断層帯の中部域で完新世に生じた最大のずれ変位速度が11~12mm/aに達した。当該断層帯西部における1833年のM8地震では、最大ずれ変位が8.5mであった。この点から、当該断層帯の平均強震再来間隔は1000aに満たないことが分かる。一方、当該断層帯の古地震研究結果からは、ここでの強震活動間隔は2000-4000aであることが分かる。この種の不一致性が生じるのは、変位速度を高く見積もりすぎたか、または古地震について発生時間間隔の把握が不完全だったことによる。

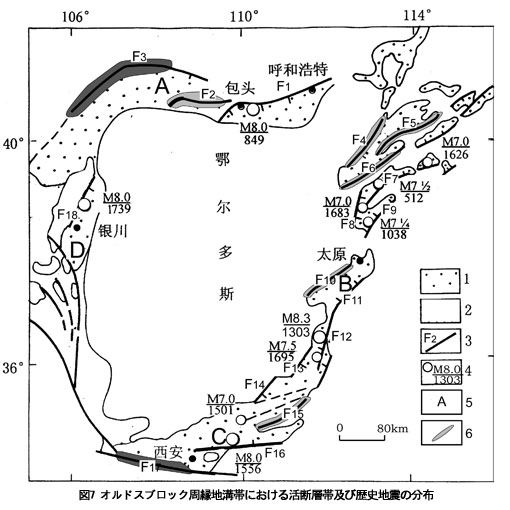

2.3オルドスブロック周縁活動地溝帯

オルドスブロック周辺地溝帯は、中国大陸で正断層活動が形成されている代表的な地域である。現在では、当該活動地溝帯について、主に以下のように認識されている [29-38]。

1)オルドスブロック周辺地溝帯は、それぞれオルドスブロック北側にある長さ約300kmの河套北縁断層帯、オルドスブロック東側にある長さ約700kmの山西地溝帯、オルドスブロック南側にある長さ約200kmの渭河盆地南縁地溝帯、及びオルドスブロック北西側にある長さ約120kmの銀川盆地西境界賀蘭山東縁断層帯により構成される(図7)。そのうち、河套北縁断層帯は大青山山麓活断層、烏拉山山麓活断層、及び狼山-色爾騰山山麓断層により構成され、3本の断層の間にある右ずれ断層は断層間距離が10-20kmであり、それぞれが河套盆地内にある3つの第四紀層による窪地を抑制している。この3本の断層帯は完新世において正断層変位速度が1~2mm/aに達していた。そのうち大青山山麓活断層西域では左ずれ変位速度が1mm/aを上回っていた。オルドスブロック南側の渭河盆地南縁断層帯は、渭南-華山北麓断層と秦嶺北縁断層帯により構成され、2本の断層の間には50kmの左ずれ断層段丘が存在する。この断層は、それぞれ渭河盆地の固市と戸県第四紀窪地を抑制し、完新世における正断層変位速度はそれぞれ1~3mm/aと0.5~0.8mm/aに達する。山西地溝帯は、北から南の順に見ていくと、主に大同盆地、忻定盆地、太原盆地、臨汾盆地、及び運城盆地により傾斜して構成され、これら盆地の境界が完新世に生じた活断層帯に抑制される。そのうち大同盆地の六棱山麓断層帯と恒山北縁断層帯、忻定盆地の五台山山麓断層帯、及び系舟山山麓断層帯、太原盆地の交城断層帯では、完新世に生じた正断層の変位速度が1mm/aに達したか、これに近づいていた。臨汾盆地東境界の霍山山麓断層帯は完新世における右ずれ変位速度が7.3mm/a[32]に達し、大同盆地の口泉断層帯と太原盆地の太谷断層帯は完新世における右ずれ変位速度が1mm/aを上回っている。一方オルドスブロック北西側の賀蘭山東縁断層帯は、銀川盆地西境界の第四紀層沈積物を抑制している。この断層帯は後期第四紀には正断層変位速度が1-2mm/aに達した。オルドスブロックは西南境界が圧縮境界となっている。

2)オルドスブロック周辺地溝帯では歴史的に強震が活発に起こった。今までの1500年間では、オルドスブロック周辺地溝帯ではM7以上の地震が10回起こり、そのうちM8の地震が4回あった。この4回に及ぶM8の地震は、それぞれオルドスブロック周辺の4つの断層盆地で起こった。そのうち849年の内モンゴル包頭地震(M8)では、大青山山麓断層帯にそって地表地震断層が形成され、その長さが100kmで、最大の地震時垂直変位が3.5mであった。1739年の寧夏平羅地震(M8)では、地表地震断層が賀蘭山東麓断層帯に沿って形成され、その長さが90kmで、最大の地震時垂直変位は3.2m、最大右ずれ変位が1.45mであった。1556年の陝西省華県地震(M8)では、地表地震断層が渭南-華山山麓に沿って形成され、その長さは70kmで、最大の地震時垂直変位は4mであった。1303年の山西洪洞地震(M8)では、地表地震断層が霍山山麓断層帯と太谷断層帯に沿って形成され、その長さは100kmを上回り、最大右ずれ変位は10.4m、最大垂直変位は3~5mであった。また、山西断層盆地境界で4回にわたり起こったM7-7.5地震では、地表地震断層が盆地周辺活断層帯で現れ、その長さが35-65kmで、最大垂直変位が0.65~3.1mであった。

1.第四紀層盆地。2.山地及び高原。

3.完新世活断層及びその番号:F1大青山山麓断層帯、F2烏拉山山麓断層帯、

F3狼山-色爾騰山山麓断層帯、F4口泉断層帯、F5六棱山山麓断層帯、F6恒山北縁断層帯、

F7五台山山麓断層帯、F8雲中山山麓断層帯、F9系舟山山麓断層帯、F10交城断層帯、F11太谷断層帯、

F12霍山山麓断層帯、F13羅雲山山麓断層帯、F14韓城断層帯、F15中条山山麓断層帯、

F16渭南-華山山麓断層帯、F17秦嶺北縁断層帯、F18賀蘭山東縁断層帯。

4.歴史的地震の震央、震度及び発生時期。5.断層盆地番号:A河套盆地、B山西地溝帯、

C渭河盆地、D銀川盆地。6.将来の強震発生危険地点。

3)最近20数年間のトレンチ調査による古地震研究では、暫定的に次のことを指摘している。 オルドスブロック周辺地溝帯西縁、北縁、及び南縁に位置する賀蘭山東縁断層帯、河套北縁断層帯、及び渭河盆地南縁断層帯は、完新世における強震活動間隔が2500a、2500~3000a、及び2000~3500aであった。山西地溝帯臨汾盆地東縁に位置する霍山山麓断層帯は、完新世における強震活動間隔が2000~2500aであった。また、大同盆地の口泉断層帯、恒山北縁断層帯、及び忻定盆地の五台山山麓断層帯、系舟山山麓断層帯、太原盆地の交城断層帯、及び太谷断層帯では、完新世における強震活動間隔が2000~3000a[29-37] であった。近年、河套盆地北縁断層帯ではトレンチ、掘削調査が行われ、当該断層帯では地震活動事例の時間間隔が数百年から数千年と異なるものとされた[38]。

4)オルドスブロック周縁地溝帯の主な境界活断層帯では、強震活動時間間隔が2000~3000aであった。そこから、これらの最新活動時期がすでに今から2000~3000a前であり、もし活断層帯が、大地震平穏期に断層帯の強震平均活動間隔に近づく、またはこれを超過する場合には、近い将来に強震が発生する危険があることが分かる。オルドスブロック周縁地溝帯には、M8の地震が起こる可能性のある地点(蒙狼山-色爾騰山山麓断層帯と渭河盆地南縁の秦嶺北縁断層帯等)がある。当該地域には、将来においてM7の地震が起こる可能性のある活断層(内モンゴル河套盆地北縁の烏拉山山麓断層帯、山西大同盆地の口泉断層帯、六棱山山麓断層帯、恒山北縁断層帯、太原盆地の交城断層帯、運城盆地の中条山山麓断層帯等)がある(図7)。山西地溝帯、太原盆地東境界の太谷断層帯は、1303年の洪洞地震(M8)で臨汾盆地の霍山山麓断層帯とともに活動したため、当該断層帯では将来強震が起こる危険性はすでに減っている。臨汾盆地西境界の羅雲山山麓断層帯は、当該盆地で西暦649年に1回起こった強震活動と関係があると考えられ、また運城盆地西境界の韓城断層帯は渭河盆地で起こった1027年の陝西朝邑地震(M7) と関係があると考えられる。これらの問題については、更なる研究が待たれる。

【問題点の検討】

1)オルドスブロック周縁地溝帯の主な境界活断層帯には正断層活動があるため、これら断層帯の分布は、当該地域の第四紀沈積地と密接な関係があり、地震活動単元の境界線がはっきりしている。歴史的地震と古地震の研究結果から、これら断層帯の最新活動セグメントまたは地震の地表地震断層セグメントは、これら活断層が抑制する構造単元の境界と50%以上の主体的対応があり、また未対応の地区では断層の活動性が弱まっていることが分かる。つまりこれら盆地の境界断層には、強震断層の地区別問題は存在しないのである。

2)1303年の洪洞地震(M8)では、地表地震断層が臨汾盆地と太原盆地の間にある霊石隆起を横切ったため、この地震では臨汾盆地の霍山山麓断層帯と太原盆地の太谷断層帯が同時に活動した[31、35]。この種のM8の大地震が2箇所のM7の地震による地表地震断層を横切る現象は山西地溝帯内でのみ現れた。またこれは山西地溝帯にある各盆地の境界断層帯が、僅か数十キロの規模しかないことと関係がある。将来、山西地溝帯の他地区をM8の大地震が横切る可能性については、研究の価値があろう。 3)史料の記述によれば、山西省の忻定盆地と臨汾盆地では強震がそれぞれ3回と2回起こった。この2つの盆地の境界が異なる断層帯で強震活動が300-650a時間間隔で現れたことは、同じ構造単元の異なる境界で強震活動が起こった場合、それにある種の触発活動が関係している恐れがあることを示している。古地震の研究からも、同じ構造単元の異なる境界断層で断層が連続している現象が見られる。強震が連続して起こるこの種の現象は、強震発生の危険性を予知する時に重視する必要があろう。

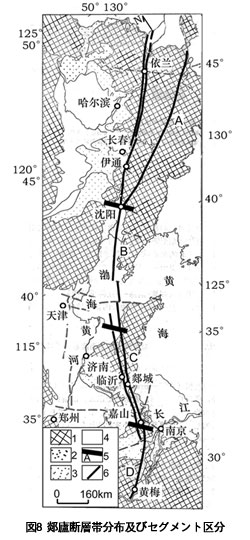

2.4郯廬断層帯

郯廬断層帯は、中国東部地域をNNE方向に貫き、北は中国-ロシア国境から、南は揚子江に至り、長さは2400kmである。当該断層帯ではかつて、中国東部最大のM8.5の地震が起こったことがあるから、当該断層帯の他地区における強震発生構造も軽視できない。既存の研究により、当該断層帯は主に次のように認識される[39-43]。

1)当該断層帯は、その新生代における活動形態と地震マグニチュードに基づき、4つの一級セグメントに区分される(図8)。これらは北から南の順に、北域(依蘭-瀋陽)、渤海湾地区(下遼河-莱州湾)、沂沭地区(潍坊-嘉山)、及び南域(嘉山-九江)と呼ばれ、それぞれ長さが1000km、700km、500km、及び400kmである。断層帯北域は、新生代初期において圧迫性活動が現れ、後期にはそれが右ずれ活動に変化した。渤海湾地区は華北平原伸張性正断層と重なり、右ずれ活動があった。沂沭地区では右ずれを伴った衝上運動が見られ、後期第四紀でのずれ変位速度は1~2.8mm/a、垂直変位速度0.2~0.5mm/aであった。

1.継承性基盤山地隆起地区、2. リフティングによる第三紀末期沈績地、3.緩やかに上昇した平原堆績地、

4.沈積平原地、5.郯廬断層帯分区、A北域(依蘭-瀋陽)、B渤海湾地区(下遼河-莱州湾)、

C沂沭地区(潍坊-嘉山)、D南域(嘉山-九江)、6.郯廬断層帯

2)後期第四紀には沂沭地区では強い活動があった。当該断層帯はまた、3つの強震断層域に分かれ、北から南の順にそれぞれ安丘地区、莒県-新沂地区、及び新沂-嘉山地区である。そのうち安丘地区は長さが約100kmであり、当該地区は恐らく紀元前70年に安丘地震(M7)に遭遇したが、この回の地震での地表地震断層についてはまだはっきりとは分からない。莒県-新沂地区は長さが約200kmであり、地表地震断層現象が多分に見られる。ここでは1668年にM8.5の郯城地震が起こり、この大地震では地表地震断層の長さが130~160km、地表最大右ずれ変位が9m、最大衝上垂直変位が3~4mに達した。トレンチ調査による古地震研究の結果、当該地区における断層の大地震再来間隔は約3500aであると指摘された。新沂-嘉山地区では長さが180kmで、最新活動時期は今から3510~4960a前であり、当該地区における古地震の活動間隔は4000aであった。

【問題点の検討】

1)郯廬断層帯の北域は次レベルの南北セグメントにも分けられる。著者は最近、この次レベルセグメント南域で調査を行い、当該地区の東部(瀋陽-舒蘭)と西部(渾河-敦化)で、ともに後期第四紀断層地形セグメントが存在すると発表した。瀋陽北で掘削した鉄嶺トレンチ調査では、当該地区の断層帯で強震活動が今から (2.89~5.88)ka前、及び今から(8.63~10.09)ka前の2回起こったことを指摘した。しかし今でも、学界内ではこの認識については議論が分かれる。 2)郯廬断層帯沂沭地区の新沂-嘉山地区では線性断層地形の形成がはっきりと見られるが、研究は未だ不充分で、古地震研究の大規模トレンチ調査掘削作業が不足している。また、郯廬断層帯の南域で行われる野外調査では、当該地区断層帯の活動性については現在でも30年前の認識に留まっている。これらの要因のため、郯廬断層帯における強震発生の危険性評価は不利になっている。

3.強震予知

中国地震局の策定による地震区画図は、一般社会が建設施工時に地震災害防止措置を講じる基礎をなすものである。前世紀50年代以降、中国では4版にわたり地震区画図が公布された。1951年公布の第1版中国地震烈度図では2つの基本原則-歴史的に発生した地震、将来再び起こりうる、及び同じ地質構造条件のもとで起こりうる同様な強度の地震[44] -に基づいた。1977年公布の第2版『中国地震烈度区画図』では、地震の中長期予知を地震区画図作図の基本原則に盛り込み、当該図の指標としての地震基本烈度を「今後100年以内に、通常の土地条件のもとで当該地域が遭遇しうる最大の地震烈度」とした。後の第3版『中国地震烈度区画図(1990)』(国家地震局、1996)では、地震発生率の分析方法を用いて策定した。当該図が示す烈度値とは、50年を期限として通常の土地条件で遭遇しうる超過確率を10%とする烈度値[45]を指す。20世紀末、設計工学作業ですでに地震動パラメータが広く地震災害予防に使用されていることが考慮された結果、第4版『中国地震動パラメータ区画図(2001)』の中心的内容は地震動パラメータを用いての作図となった。そして現在では、第5版『中国地震動パラメータ区画図』が作図中である。作図の基本原則では、倒壊防止地震動パラメータを作図基準として考慮した。当該地震区画図には作図の主要技術として、潜在的高震度震源地区区分及び震度上限判定基準、大地震再発周期と年平均発生率の評価及び直下型地震動の減退との関係確定等の技術[46] を含む。

地震区画図の策定は、活構造帯の定量的研究を基礎としている。もし活断層帯の定量的研究で資料が不足している場合には、地震区画図で確定した地震動パラメータが実際に起こる強震の烈度値とで大きな差が生まれうる。例えば、2008年の四川汶川地震(M8)で生じた龍門山断層帯については、第4版区画で対応している地震烈度は僅か7度であるが、実際の地震では烈度が11度[47] に達した。出版時期が異なる4種類の地震区画図では、文中で紹介した7本の大型地震活構造帯について、基本烈度区分が多少異なり、大多数の地区では地震基本烈度が7~9度となっている。なお、地震区画図策定で生じた若干の問題点については、次のように検討した。

1)新しい版の地震区画図には公布の周期がある。我が国の地震区画図の公布では、第2版から第5版までで平均10年程度の間隔が見られる。活断層帯の研究が一層進展してきたのに伴い、国民経済5ヵ年計画実施期間において活断層帯研究の新しい認識が得られたが、これを地震区画図にどのように反映させるかは、まだ議論する意味合いがあるだろう。前述した中国大陸における7本の巨型構造帯で将来M≥震度7の強震が起こる可能性のある発生危険地点が、その例である。前述した天山北縁の博格達構造帯、東昆崙断層帯東端の瑪沁-瑪曲断層帯、山西地溝帯にある大同盆地の3本の盆地境界断層帯は、『中国地震動パラメータ区画図(2001)』で震度7の地震発生危険地区の範囲とされている。これらは全て、最新の調査データにより更新していかなければならない。

2) 地震区画図は、地震科学分野での探索性が増し、社会から地震、災害防止の要請が増えたのに応じて、策定時に一層の根拠づけが必要になってきた。例えば、20世紀90年代にはオルドスブロック南縁の秦嶺北縁断層帯が研究されたため、当該断層帯で将来におけるM7以上の強震が起こる危険性について手がかりが垣間見えた。しかし2001年の第4版地震区画図でも、当該断層帯は依然として震度7地震発生危険地区の範囲とされている。

3)若干の重要断層帯について、作図時にそれらの活動性が確定できないという問題が現れた場合には、それが設定した研究課題に関係してくる。例えば、瀋陽以北にある郯廬断層帯の後期第四紀における活動性を確認することが、当該地域の地震危険性についての全体的評価に係わってくる。 上述した地震区画図策定のほか、活断層帯の定量的研究結果をどのように組織立てて強震予知に、また中期、短期、直前予知に結び付けていくかも、現在では中国の活断層帯研究で考慮すべき具体的な問題点である。

4.結び

この数十年の発展過程を振り返れば、中国の活断層研究はすでに目覚しい進歩を遂げた [48-52]。しかしこの研究は、現在でも現象の認識、データ蓄積、問題点の研究という段階にある。調査資料が増え検討が進むに伴って、中国の活断層研究と強震予知も新たな発展段階に入るであろう。

この20数年間に、文中で述べた断層、特に西部活構造帯については、国内外の学者が論文を多数発表しており、認識も全てが一致しているわけではない。作者がこれらの論文を拝読し消化する能力は限りがある。本稿は完成が急がれたため、文中に誤りがあった場合は、ご教示いただきたい。

ここに、文書図面の作成にご協力いただいた新生と孫昌斌両氏、及び参考文献の整理にご助力いただいた黄偉氏に、感謝の意を表したい。

参考文献

1. TANG Rong-chang, WEN De-hua, HUANG Zu-zhi, et al. 1993. The Quaternary activity characteristics of several major active faults in the Songpan-Longmenshan region. Earthquake Research in China. 7(3):64-71 (in Chinese).2. DENG Qi-dong, CHEN She-fa, ZhAO Xiao-lin et al.1994. Seismisity and dynamics of Longmenshan mountains and its adjacent regions .Seismology and Geology.16(4):389-403 (in Chinese).

3. LI Chuan-you, SONG Fang-min, RAN Yong-kang, et al. Late Quaternary activity and age constraint of the northern Longmenshan fault zone. Seismology and Geology. 26(2):248-258 (in Chinese).

4. CHEN Guo-guang, JI Feng-ju, ZHOU Rong-jun, et al. 2007. Primary research of activity segmentation of Longmenshan fault zone since late-Quarternary. Seismology and Geology. 29(3):657-673 (in Chinese).

5. L. Densmore, Michael A. Ellis, YONG Li, et al. 2007. Active tectonics of the Beichuan and Pengguan faults at the eastern margin of the Tibetan Plateau. Tectonics. 26, TC4005, doi:10. 1029/2006TC001987.

6. DENG Qi-dong main edits. 2007. Map of Active Faults in China at a scale of 1:4000000. Beijing: Seismological Press (in Chinese)

7. YANG Xiao-ping, DENG Qi-dong, ZHANG Pei-zhen, et al.2008.Crustal shortening of major nappe structures on the front margins of the Tianshan, Seismology and Geology,30(1):111-131 (in Chinese).

8. DENG Qi-dong, FENG Xian-yue, ZhANG Pei-zhen, et al. 2000 .Active tectonics of the Chinese Tianshan Mountain .Beijing: Seismological Press,1-399(in Chinese).

9. FENG Xian-yue. 1997. Paleoearthquakes in Xinjiang. Urumqi : Xinjiang Science-technology-Hygiene Press. 1-250(in Chinese).

10. WU Chuan-yong, SHEN jun, CHEN Jian-bo et al. 2006 .Preliminary study of late Quaternary crustal shortening rate along Kuqa depression in south Tianshan ,Xinjiang . Seismology and Geology, 28(2):279-288(in Chinese).

11. State Seismological Bureau. 《The Altun Tagh Active Fault Zone》group. 1992. The Altun Tagh Active Fault Zone. Beijing: Seismological Press. 1-319 (in Chinese).

12. DING Guo-yu, 1995. .Paleoearthquakes along the Altun active fault and its segmentation. Quaternary Sciences,(2):97-106(in Chinese).

13. Institute of Geology of State Seismological Bureau and Lanzhou Institute of Seismology of State Seismological Bureau. 1993. The Qilian-Hexi Corridor Region Active Fault System. Beijing: Seismological Press. 1-340 (in Chinese).

14. Institute of Geology, State Seismological Bureau, Earthquake Administration of Ningxia Hui Autonomous Region. 1993. The Haiyuan Active Fault Zone. Beijing: Seismological Press. 1-286 (in Chinese).

15. Earthquake Administration of Qinghai Province, Institute of Crustal Dynamics, State Seismological Bureau, 1999. Eastern Kunlun Active Fault Zone. Beijing: Seismological Press. 1-186 (in Chinese).

16. WEN Xue-ze, 2000.Character of rupture segmentation of the Xianshuihe-Anninghe-Zemuhe fault zone ,western Sichuan .Seismology and Geology.22(3):239-252(in Chinese)

17. SONG Fang-ming, WANG Yi-peng, YU Wei-bing, et al. 1998. The Active Xiaojiang Fault Zone. Beijing: Seismological Press. 1-286 (in Chinese).

18. LIU Bai-chi, CAO Juan-juan, YUAN Dao-yang, et al.2008.Quantitative data of active faults within the active tectonic block in north Qinghai-Xizang plateau .Seismology and Geology.30(1):161-175(in Chinese)

19. XU Xi-wei, WEN Xue-ze, ZHENG Rong-zhang, et al. 2003a. Pattern of latest tectonic motion and its dynamics for active blocks in Sichuan-Yuannan region .Science in China(Ser D) ,46(Suppl):210-226.

20. SONG Fang-min, LI Ru-cheng, XU Xi-wei. 2002. Preliminary results of the investigation of Paleo-earthquakes along the Daliangshan fault zone , Sichuan province, China. Seismology and Geology..24(1):27-34(in Chinese).

21. CHEN Jie, CHEN Yu-kun, DING Guo-yu, et al. 2003. Surface of rupture zones of the 2001 earthquake Ms 8.1 west of Kunlun pass, northern Qinghai-Xizang plateau. Quaternary sciences, 23(6):629-639(in Chinese).

22. WEN Xue-ze, XU Xi-wei, ZHENG Rong-zhang, et al. 2003. Average slip-rate and recent large earthquake ruptures along the Ganzi-Yushu fault. Science in China(Ser D) ,46 (Suppl): 276-288.

23. TANG Rong-chang, WEN De-hua, DENG Tian-gang, et al. 1976. APrelimiary study on the characteristics of the ground fractures during the Lu-huo M=7.9 earthquake, 1973 and the origin of the earthquake. Acta Geophysica Sinica 19(1):18-27(in Chinese).

24. WEN Xue-ze, MA Sheng-li, LEI Xing-lin, et al. 2007. Newly found surface rupture remains of lager historical earthquakes on and near the transition segment of the Anninghe and Zemuhe fault zones, western Sichuan, China. Seismology and Geology, 29(4): 826-833 (in Chinese).

25. Geologic mapping and comprehensive analysis on the active faults of Zemuhe. Earthquake research in Sichuan, (1-2)1-4 (in Chinese)

26. REN Jin-wei, WANG Yi-peng, WU Zhang-ming, et al. 1993. Holocene earthquake deformation zones and their displacement and slip rate along the XiDatan-DongDatan of KuSaihu-Maqu fault in northern Qinghai-XiZang plateau. Seismology and Geoglogy, 15(3):285-288(in Chinese).

27. ZHAO Guo-guang, 1996. Quaternary faulting in north Qinghai-Tibet plateau. Earthquake research in China. 12(2):107-118(in Chinese).

28. LI Chun-feng, HE Qun-lu, ZHAO Guo-guang.2005. Paleo-earthquake studies on the eastern section of the Kunlun fault, Acta seismology sinica.27(1):60-67(in Chinese).

29. The Research Group on "Active Fault System around Ordos Massif", State Seismological Bureau. 1992. The Active Fault System around Ordos Massif. Beijing: Seismological Press. 1-335 (in Chinese).

30. JIANG Wa-li, XIAO Zhen-min, XIE Xin-shen. Segmentation of active normal dip-slip faults around Ordos block according to their surface ruptures in historical strong earthquakes. 2000. ACTA Seismologica Sinica. 13(5):552~562.

31. JIANG Wa-li, DENG Qi-dong, XU Xi-wei, et al. 2004. The surface rupture zone of 1303 Hongdong Earthquake M=8, Shanxi Province. ACTA Seismologica Sinica. 17(4):389~397.

32. XU Xi-wei,DENG Qi-dong. 1990. The features of late Quaternary activity of the Piedmont fault of Mt .Huoshan .Shanxi province and 1303 Hongdong earthquake (Ms=8).Seismology and Geology. 12(1): 21-30 (in Chinese).

33. JIANG Wa-li, XIE Xin-sheng, WANG Huan-zhen, et al. Holocene paleoseismic activity along the northern piedmont fault of the Hengshan Mountain,south of the Datong basin in Shanxi province. Earthquake Research in China,2003, 17(3):206~219.

34. XIE Xin-sheng, JIANG Wa-li, WANG Rui et al. 2003. Holocene Paleo-Seismic activities on the Kouquan fault zone , Datong basin, Shanxi province. Seismology and Geology. 25(3):359-374 (in Chinese).

35. XIE Xin-sheng, JIANG Wa-li, WANG Huan-zhen, et al. Holocene Activities of the Taigu Fault Zone, Shanxi Province, in relation to the 1303 Hongdong Earthquake M=8. ACTA Seismologica Sinica. 17(3): 307~320.

36. XIE Xin-sheng, ZHAO Jin-quan, JIANG Wa-li, et al.2007.Study on Holocene paleoearthquake in Xizhang Trench on the Jiaocheng fault zone, Shanxi province.Seismology and Geolog . 29(4):744-755 (in Chinese).

37. Seismological Bureau of Shaanxi Province, 1996, The Northern Margin of Qinglin Mountain Active Fault, Beijing: Seismological Press, 1-226 (in Chinese).

38. RAN Yong-kan, CHEN Li-chun, YANG Xiao-pin, et al. Recurrence characteristics of Late Quaternary strong earthquakes on the major active faults along the northern border of Ordos block. Science in China (Ser D) ,46 (Suppl):189-200.

39. Institute of Geology, State Seismological Bureau. 1987. The Tanlun Fault Zone. Beijing: Seismological Press. 1-254(in Chinese).

40. LI Jia-ling, CHAO Hong-tai, CUI Zhao-wen et al.1994.Seismic fault of the 1668 Tancheng earhquke (M=8 1/2) and its fracture mechanism. Seismology and Geology.16(3):229-237 (in Chinese).

41. CHAO Hong-tai, LI Jia-ling, CUI Zhao-wen et al. 1997. Mode of motion of the Holocene fault in Weifang-Jiashan segment of the Tanlu fault zone and the earthquake-generating model. Journal of seismological research .20(2):218-226 (in Chinese).

42. LIN Wei-fan, GAO Wei-ming. 1987. The Recorence Intervals of Large Earthquakes in the Yishu Fault Zone. Earthquake Reaearch in China. 3(3): 34-40 (in Chinese).

43. WANG Hua-lin.1995.Holocent displacement, Paleoearthquakes and recurrence intervals of strong earthquakes along the 1668 Tancheng earthquake(Ms=8.5) fault. Northwestern Seismological Journal,17(4):1-22 (in Chinese).

44. LI Shan-bang. 1957. The map of seismicity of China. .Acta Geophysica Sinica, 6(2):127-158 (in Chinese).

45. China Earthquake Administration. 1990. Seismic Zonation in China. Beijing: Seismological Press (in Chinese).

46. GAO Meng-tan, LU Shou-de. 2006. The discussion on principles of Seismic Zonation of the next generation. Technology for earthquake disaster prevention.1(1):1-6 (in Chinese).

47. State Criterion, the Peoples Republic of China GB18036-2001. 2001. Seismic Ground Motion Parameter Zonation Map of China. Beijing: China Criterion Press (in Chinese).

48. DENG Qi-dong, ZHANG Pei-zhen, RAN Yong-kang, et al. 2003.Basic characteristics of active tectonics of China. Science in China(Ser D) ,46(4):356-372.

49. DENG Qi-dong, CHEN Li-chun, RAN Yong-kang. 2004. Quantitative studies and applications of active tectonics. Earth Science Frontiers. 11(4): 383-392 (in Chinese).

50. DENG Qi-dong. LU Zao-xun, YANG Zhu-en. 2007. Remarks on Urban Active Faults Exploration and Associated Activity Assessment. Seismology and Geology. 29(2):189-200 (in Chinese).

51. ZHANG Pei-zhen. 2008. Earthquake Disasters and Prevention in China. Seismology and Geology. 30(3)577-583 (in Chinese).

52. XU Xi-wei. 2005. Thoughts on Earthquake Science and Technology Development Strategy in China. Resent Developments in World Seismology. (7): 11-14 (in Chinese).