【19-015】中国における技術開発契約の実務動向と紛争事例

2019年6月27日

野村 高志:西村あさひ法律事務所 上海事務所

パートナー弁護士 上海事務所代表

略歴

1998年弁護士登録。2001年より西村総合法律事務所に勤務。2004年より北京の対外経済貿易大学に留学。2005年よりフレッシュフィールズ法律事務所(上海)に勤務。2010年に現事務所復帰。2 012-2014年 東京理科大学大学院客員教授(中国知財戦略担当)。2014年より再び上海に駐在。

専門は中国内外のM&A、契約交渉、知的財産権、訴訟・紛争、独占禁止法等。ネイティブレベルの中国語で、多国籍クロスボーダー型案件を多数手掛ける。

主要著作に「中国でのM&Aをいかに成功させるか」(M&A Review 2011年1月)、「模倣対策マニュアル(中国編)」(JETRO 2012年3月)、「 中国現地法人の再編・撤退に関する最新実務」(「ジュリスト」(有斐閣)2016年6月号(No.1494))、「アジア進出・撤退の労務」(中央経済社 2017年6月)等多数。

1. はじめに

近年、中国国内市場の拡大に伴い、国内の顧客向けの販売を拡大している日本企業が増加しており、その中には、中国国内向けの技術開発ニーズが高まったことから、中国において研究開発センターを設立したり、中国の大学、研究機関や中国企業との共同研究開発、委託開発、技術移転(技術の譲渡・ライセンス)などの取り組みを積極的に行う企業が増えています。

その背景としては、以下の事情があると思われます。

| ① | 中国国内の企業や大学における技術開発力が飛躍的に高まったこと。 |

| ② | 海外と比べた場合に開発コストが低いこと。 |

| ③ | 当該技術やその製品を中国市場に投入するため、中国国内の顧客ニーズに合わせたローカライズやカスタマイズが必要なケースが増加していること。 |

共同開発契約、委託開発契約及び技術ライセンス契約には、互いに類似する面があるものの、関連する法令法規が多岐にわたることもあって、その相違点は従来あまり分析・整理されていないように思われます。

本稿では、各種の技術開発契約において特有の問題である、技術成果の帰属の問題を中心に、実務上の問題点と、実際の紛争事例(裁判例)を取り上げて解説します。また、近年増加している、中国の大学との共同研究開発の実務も紹介します。[1]

2. 各種契約における実務上の問題点

(1)各種の技術契約の相違点

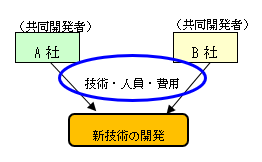

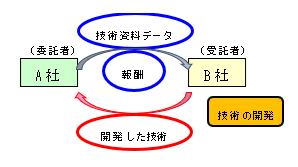

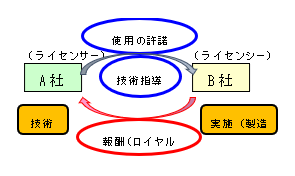

共同開発契約、委託開発契約及び技術ライセンス契約の相違について、概念的には以下のように整理できると思われます。[2]

① 共同開発契約: A社とB社が、各自の技術やノウハウを提供し、作業や費用負担を分担して、共同で新たな技術を開発する。開発された技術は共有とされるケースが多い。

② 委託開発契約: A社(委託者)がB社(受託者)に技術開発を委託し、そのために技術資料やデータを提供し、かつ報酬を支払う。開発された技術は委託者側に帰属するケースが多い。

③ 技術ライセンス契約: A社(ライセンサー)がB社(ライセンシー)に、自社の技術を使用許諾し、必要な技術資料やデータを提供し、また技術指導を行い、B社はA社に報酬を支払う。この場合に、B社(ライセンシー)側で技術改良がなされることがあり、かかる改良技術の帰属が問題となり得る。

理論的には上記の様に区別されますが、前述したように、実際にはこれらの各契約は互いに類似する面があります。この点、中国では、実態は委託開発契約だが、中国側がメンツを重んじ、対等な立場であることを示すために「共同開発契約」というネーミングにしている場合も見られるようです。また、ある技術開発プロジェクトにおいてこれらの要素が併存している場合もあり得ます。

ある契約が、共同開発契約なのか、委託開発契約なのか又は技術ライセンス契約なのかは、契約のタイトルや文言だけでなく、その取引実態を踏まえて判断する必要があります。その実態に合わせて法律関係を整理し、それを契約文言に反映させる作業が必要となるわけです。

以下では、これらの契約について、実務上よく問題となる点を解説します。

(2)技術成果の帰属の定め方

技術開発により新たに生まれた技術成果が、どのように当事者に帰属するかは、最も関心の高い問題点の一つです。この点に関しては、契約法、特許法(専利法)、技術輸出入管理条例などに、技術成果の帰属に関する規定が散在しており、統一的な理解が難しくなっています。これらの条文の内容と相互の関係を整理します。

1)共同開発契約における技術成果の帰属について

「契約法」第340条によれば、共同開発で完成した発明創造については、当事者が別途契約で定めた場合を除き、「特許を出願する権利」は、共同開発の当事者に属します。この点、「特許法」第8条の規定も同様に「2つ以上の単位又は個人が協力して完成させた発明創造の特許を出願する権利は、別途に合意がある場合を除き、共同で完成させた単位又は個人に帰属する」と定めています。

また、「契約法」第341条は、技術開発によって完成した「技術秘密成果」(ノウハウに相当します)の使用権、譲渡権及び利益分配方法は、当事者の合意によると定めています。

以上から、共同開発の当事者は、その技術成果の帰属を合意により決めることができ、いずれか一方の当事者に帰属させることも、双方の共有とすることも可能と考えられます。

ここで、例えば日本企業と中国企業又は大学との共同開発契約における技術成果を、日本企業側に帰属させる旨合意した場合に、これが中国企業又は大学から当該日本企業への技術譲渡に該当し、「技術輸出入管理条例」が適用されるのではないかとの疑問があります(同条例第27条は、外国からの技術ライセンスにより、中国国内において技術改良の成果が生じた場合に、改良者の側に帰属すると定めており(なお本条は、本年3月18日付で公布・施行された「国務院が一部の行政法規を改正することに関する決定(国務院令第709条)」により削除されました。以下「旧『技術輸出入管理条例』第27条」と言います。)、上記の日本企業側に帰属させる旨の合意が、これに抵触するようにも見えます)。

この点、最高人民法院が公布した「技術契約紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第22条の規定によると、「技術譲渡契約は技術を保有している権利者が関連権利を他者に譲渡し、又は実施・使用を許諾するための契約であり、研究開発中の技術に関する契約は技術譲渡契約に該当しない」とされ、研究開発契約と技術譲渡契約は明確に区別されています。

また、旧「技術輸出入管理条例」第27条は、技術輸入契約に関する改良技術の規定であり、典型的には海外から中国への技術ライセンスにおける中国ライセンシーの改良技術について規定するものであり、共同開発契約における技術成果とは、理論的に場面が異なるともいえます。

そこで、上記のような日本企業と中国企業・大学との共同開発契約において、その成果が日本企業に原始的に帰属する(理論上は技術の移転とならない)旨の規定を置くことも許容されており、この場合は「技術譲渡契約」に該当せず、従って「技術輸出入管理条例」も適用されないと解釈することが可能と思われます(この点、中国当局が、この場合も技術の移転と見なし、管理条例を適用する可能性はありますが、現在のところ、そのような事態は生じていないと思われます。)

2)委託開発契約における技術成果の帰属について

「契約法」第339条によれば、委託開発で完成した発明創造については、当事者が別途契約で定めた場合を除き、「特許を出願する権利」は、研究開発者に属するとされています。研究開発者が特許権を取得した場合は、委託者は、当該特許を無償で実施することができます。また、「契約法」第341条は、委託開発によって完成した「技術秘密成果」の使用権、譲渡権及び利益分配方法は当事者の合意によると定めています。

以上から、委託開発の当事者は、その技術成果の帰属を合意により決めることができ、いずれか一方の当事者に帰属させることも、双方の共有とすることも可能と考えられます。

また、上述した最高人民法院「技術契約紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第22条等に鑑みて、委託開発契約の場合は「技術譲渡契約」に属せず、「技術輸出入管理条例」も適用されないと解釈することが可能であり、委託元と委託先が開発成果の帰属を合意により決定することができると考えられます。

実質的に見ると、委託開発の場合は、委託開発費用を支払って技術を開発してもらうため、開発された技術は基本的に当初から委託者側に帰属させるケースが多いものと思われます。この場合、理論的には技術の「移転」は生じないと整理することが可能と思われます。

3)技術ライセンスにおける技術改良の成果について

日本企業から中国企業(中国の子会社・合弁会社の場合もあれば、資本関係のない中国企業の場合もあります)に対して技術ライセンスを行い、中国企業側で技術改良がなされた場合、その成果の帰属がどうなるかも問題となります。これには、以下の二つの場合が考えられます。

① 外国(例えば日本本社)から技術ライセンスを行い、中国のライセンシー側で技術改良を行った場合

中国の主体(法人等)が、外国からライセンスを受ける場合は、技術輸入に該当します。「契約法」第354条によれば、「技術譲渡契約において、特許の実施又は技術秘密の使用において後続改良をした技術成果の享受方法を契約で定めることができる」とされていますが、他方で「契約法」第355条が、「法律、行政法規に技術輸出入契約又は特許、特許出願契約につき別段の定めがある場合は、その定めに従う」と規定しております。

そのため、技術輸入(特許権利の譲渡、実施許諾など)における技術改良の成果の取扱については、旧「技術輸出入管理規定」第27条の規定が更に適用される結果、その成果は改良者である中国のライセンシー側に帰属すると解されていましたが、上述の改正による同条の削除を受けて、基本的には当事者の合意により決めることができるようになりました。

この点、既存の技術ライセンス契約における、改良技術の帰属に関する条項についても、修正する方向で見直すことが考えられます。

② 中国国内での技術ライセンスにおける技術改良を行う場合

日系中国法人から、別の中国企業に対してライセンスをする場合、かかる中国国内での技術ライセンスは、技術輸入に該当しませんので、その場合における技術改良の帰属に関して、「技術輸出入管理条例」は適用されません。

なお、最高人民法院「技術契約紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第10条によれば、「当事者の一方は、相手方に対し、ライセンスされる技術の改良及び改良成果の使用を制限してはならず、かつその改良技術を無償に提供され、又は改良技術の知的財産権を無償で独占又は共有されるよう要求してはならない」とされており、国内のライセンス契約における改良技術の帰属に関する合意に、一定の制限が課されている点にも注意が必要です。

(なお、かかる司法解釈は、基本的には中国国内における人民法院での裁判において適用されるものです。この点、上述した外国から技術ライセンスを受ける場合のライセンス契約では、紛争解決条項として国際仲裁が規定され、中国国内の人民法院の裁判管轄とされていないケースが多いと思われること、また準拠法を外国法とすることが可能であり、必ずしも中国法準拠とは限らないことから、テクニカルに見ると、当該司法解釈が適用されるべきケースは限られると思われます。ただ、中国のライセンシー側が、契約交渉段階や紛争となった段階で、かかる司法解釈に基づく主張を行うことも考えられることから、一定の注意が必要と考えられます。)

以上の法令の適用関係を整理すると、以下のように纏められます。

| 権利の帰属 | 適用法令 | ||

| 共同開発契約における 技術成果 |

合意で決められる | 「契約法」第340条、第341条、「特許法」第8条、最高人民法院「技術契約紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第22条 | |

| 委託開発契約における 技術成果 |

合意で決められる | 「契約法」第339条、第341条、「特許法」第8条、最高人民法院「技術契約紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第22条 | |

| 技術ライセンスにおける技術改良 | 外国からのライセンス | 旧:改良者に帰属する⇒改正:合意で決められる | 旧「技術輸出入管理条例」第27条⇒改正で削除された結果、以下の「中国国内のライセンス」と同様に考えられる(「契約法」第354条) |

| 中国国内でのライセンス | 合意で決められる (*一定の制限あり) |

「契約法」第354条(最高人民法院「技術契約紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第10条参照) | |

(3)特許出願の権利の帰属

日系の中国現地法人が、中国企業や中国の大学と共同研究をする場合に、その成果を特許出願することが考えられます。この場合に、中国現地法人が有する「特許を出願する権利」を、日本の親会社に移転して取得させることができるかという問題があります。

中国企業又は大学との共同研究の成果を出願する場合、法令上の規定によれば、共同研究の成果の特許を出願する権利について、当事者が合意で決定することが可能です。

即ち、専利法第8条は「二つ以上の単位又は個人が協力して完成させた発明創造、一つの単位又は個人が他の単位又は個人の委託を受けて完成させた発明創造の特許を出願する権利は、別途に合意がある場合を除き、単独もしくは共同で完成させた単位又は個人に帰属する。出願が認可された後、出願した単位又は個人が特許権者となる。」と定めています。

この場合に、日本企業側の単独出願とする場合と、日本企業側と中国企業又は大学との共同出願とする場合の、二つのケースが考えられます(共同研究でありながら、権利を全て中国側に帰属させるケースは考えにくいので除外します)。

日本企業側が単独出願する場合には、日本本社と中国子会社の間で、関連する特許を受ける権利の移転について書面で合意すればよいと考えられます。親子会社間なので、その取り決めは比較的容易と思われます。

他方、中国企業又は大学と共同出願をする場合は、中国子会社の共有持分を親会社の方に移すことになる結果、当該権利について中国の企業又は大学との共有となると考えられます。そのため、「専利法」の規定により、1)特許出願権、2)特許出願の譲渡又は撤回、3)特許の譲渡、放棄、4)第三者への特許権の使用許諾などについては共有者の同意を得る必要があり、中国企業又は大学から書面による同意を得ておく(または契約で合意しておく)必要があるかと思われます。

なお、中国子会社が、共同研究成果の特許に関連する権利を日本本社に譲渡する場合、技術輸出入管理条例が適用される点にも留意が必要です。

3. 中国の大学との共同研究開発

近年では、外国企業や外資系の中国現地法人と、中国の大学との共同研究開発が増加しています。中国の大学は一般に「事業単位」に属します。[3]大学内に様々な研究機構が存在しており、それらは大学の一部の場合や、大学の傘下にある独立した研究機構の場合、大学内に所在する第三者の機構(大学も何らかの形で関係していることが多い)である場合など様々です[4]。中国の大学との共同研究開発における留意点を以下に述べます。

| ① | 共同研究開発においては、共同研究開発契約の締結及び特許権の譲渡・許諾について、大学内部の審査認可手続きが行われるため[5]、一般の共同開発の締結の場合と比べて、より時間がかかる可能性があります。 |

| ② | 大学との共同研究開発契約において、(a)出願権及び関連知的財産権の帰属、(b)特許権取得後の実施及び利益分配等を明確に定める必要があります。 |

| ③ | 契約を締結する相手方当事者や、研究の成果に関する特許等の出願・権利帰属の主体が、大学自身(その一部)なのか、大学の傘下に属する独立した研究機構なのか、大学内に所在する第三者の機構なのか等を確認する必要があります[6]。 この点、企業法人であれば、基本情報は工商登記で確認できますが、大学関係の研究機構の場合、それが容易ではないことがあります。 |

| ④ | 大学による研究開発活動は、政府から資金の援助又は税務優遇を受けている可能性がありますので[7]、かかる場合の研究成果に対する制限や特殊なルール等の有無を事前に確認する必要があります。 例えば、政府資金が支援する科技成果転化プロジェクトについて、かかる研究成果を第三者に譲渡、又は実施する場合、純利益から一定の比率で研究者に奨励・報酬として与えることがあるため、当該奨励及び報酬の支払いが共同開発の当事者の共同負担のコストになるか否か等を確認したほうが良いと考えられます[8]。 |

4. 裁判事例の紹介

共同研究開発に関する紛争事例としては、①共同研究開発契約の約定又は法令に基づき、特許を出願する権利又は特許権が当事者双方の共有となる場合において、一方の当事者が無断で出願をしたという事例や、②職務発明に関する紛争事例が多く見られます。

以下では、それぞれについての裁判事例をご紹介します。いずれも中国国内企業同士の紛争案件です。

(1)特許権が共有された場合の無断出願

例えば、雲南金烏黒薬製薬有限公司及び会澤県中医医院に関する特許権紛争二審判決(雲南省高級人民法院(2018)雲民終1018号)があります。共同研究開発の所有権を取り決めで共同所有としたが、一方の当事者が勝手に出願をして、特許登録を取得してしまって訴訟となり、裁判所は共同発明と認定したという事例です。

特許権の帰属について契約で明記するとともに、適時の出願が重要であることを示す事例と思われます。

「雲南金烏黒薬製薬有限公司及び会澤県中医医院に関する特許権紛争二審判決(雲南省高級人民法院(2018)雲民終1018号)」

雲南金烏黒薬製薬有限公司(以下「雲南製薬社」という。前身「雲南滇北製薬有限公司、被告・上訴人」)と会澤県中医医院(以下「中医院」という。原告・被上訴人)は、1997年にある漢方薬の研究成果の所有権に関する協議書を締結した。その協議書において、「当該成果の所有権は中医院及び雲南滇北製薬有限公司が共同所有であり、成果に関する出願の順番は雲南滇北製薬有限公司及び中医院となる」と書かれている。

2000年に雲南製薬社は自ら当該成果の出願を行い、特許権を取得した。中医院が2017年11月に提訴し、当該特許権は双方共有のものだと主張していた。一審判決は、当該特許権を共同発明と認定し、中医院の主張を認めた。二審判決は一審判決を維持した。

(2)特許権が共有された場合の無断出願

共同研究開発において紛争になる別のパターンとしては、職務発明に関する紛争が挙げられます。例えば、広州徳港水産設備科技有限公司及び広州市創領水産工程設備有限公司、中国水産科学研究院南海水産研究所、姜漢平、李純厚、胡暁勇に関する特許出願権紛争二審判決(広東省広州人民法院(2014)粤高法民三終字第31号)があります。

A社及びB社が業務提携関係を有していたところ、B社社員が別の会社C社を設立し、B社がA社と提携して実施していた技術に基づいて特許出願をしたことから、その特許権の帰属について裁判で争われました。職務発明は中国では会社に帰属するところ、本件の発明を出願する権利は元の会社B社に帰属すると認定されました。但し、費用の未納付により特許権が既に終了していたため、裁判上は請求棄却となったという事例です。

技術提携をするに際しては、自社及び相手方企業の社内秘密管理体制・職務発明の管理体制にも十分に留意すべきことを示す事例と思われます。

「広州徳港水産設備科技有限公司及び広州市創領水産工程設備有限公司、中国水産科学研究院南海水産研究所、姜漢平、李純厚、胡暁勇に関する特許出願権紛争二審判決(広東省広州人民法院(2014)粤高法民三終字第31号)」

広州徳港水産設備科技有限公司(以下「徳港社」という。原告・上訴人)は、元々、中国水産科学研究院南海水産研究所(以下「水産研究所」という。被告・被上訴人)と業務提携を行ったが、広州市創領水産工程設備有限公司(以下「創領社」という。)が設立された後に、水産研究所が一方的に徳港社との提携関係を打ち切り、創領社との提携を始めた。

創領社は元徳港社の従業員である姜漢平が設立した会社であり、営業範囲は徳港社と同じである。なお、李純厚と胡暁勇は元徳港社の従業員であり、徳港社を代表して水産研究所との提携プロジェクトに参加したが、創領社を設立した後に、創領社の代表として水産研究所と提携を行っていた。

2009年に、創領社及び水産研究所は、ある水処理設備発明を出願し、2012年に当該特許権を取得した(二審では、当該特許権は費用未納付が原因で同年に既に終了されたことが分かった)。特許権の発明者は、李純厚、姜漢平及び胡暁勇であった。

2010年に徳港社が提訴し、当該特許権に関する技術は同社が開発したものであり、姜漢平が同社で働いた時に、職務上の便宜を利用して関連技術を創領社及び水産研究所に漏洩したため、当該特許権は徳港社に帰属すべきと主張した。

一審判決では、徳港社が提出した技術は係争にかかる発明と異なるため、徳港社の提訴を却下した。その後、徳港社は再度提訴し、姜漢平が同社から離職して一年以内に創造した発明であり、かかる特許権は職務発明であるべきとその訴訟で主張したが、一審法院は、徳港社の主張が前の案件の事実及び主張と矛盾しており、信義則に違反したと認定して、徳港社の請求を却下した。

二審において、徳港社は、職務発明を理由にして、係争の発明に関する特許出願権が同社に帰属すべきだと主張した。二審法院は、係争発明の発明者は姜漢平であり、係争発明は職務発明であり、発明特許を出願する権利は徳港社に帰属すべきと認定したが、当該特許を出願する権利は特許出願権と同じものではなく、特許出願権は出願手続きにおいて生じるものであり、特許権が授権された又は出願が却下された後に終了する。この点、本件の係争発明の特許出願権利は既に終了したため、徳港社の請求は棄却された。

このような、中国において実務上見られる紛争事例の検討を通じて、開発契約やライセンス契約の条項を工夫することも有益だと思われます。

今後ますます多くの日本企業が、周到に練られた契約条項のもと、中国での技術開発に注力されるよう願っております。

[1] なお、中国企業又は大学との共同研究に際し、自社の技術秘密をいかに保護するかが重要となる。拙著「中国への技術移転・ライセンスにおける営業秘密保護の実務 (中国ニューズレター2014年3月)」も参照されたい。

https://www.jurists.co.jp/ja/newsletters/newsletter_15540.html)

[2] 共同開発契約及び委託開発契約について、「契約法」の「技術開発契約」に関する規定(第330条以下)、「技術契約紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第17条以下を参照。

[3] 事業単位登記管理暫行条例第2条 本条例にいう事業単位とは、国家が社会公益の目的のため、国家機関又他の組織が国有資産を使用して設立する教育、科技、文化、衛生等活動に従事する社会サービス組織である。

[4] 共同研究開発の相手先は国立の大学が多く、中国にも私立大学(中国語は「民弁大学」)はあるが、全体的に見ると、研究開発の能力面では国立大学に及ばないように見える。

[5] 高等教育機構知的財産権保護管理規定第19条、第20条参照

[6] 例えば、中国科学院に所属する自動化研究所(http://ia.cas.cn/)より出願される特許は224件、上海交通大学より出願される特許は2070件となっている(CNIPA(元SIPO)のHPにおける検索結果)。

[7] 中華人民共和国科技成果転化促進法第26条参照

[8] 中華人民共和国科技成果転化促進法第45条参照