【25-11】中国の米品種の現状と品種改良の実態と方向(第1回)ねらうは両系雑交種稲の開発

2025年03月31日

高橋五郎: 愛知大学名誉教授(農学博士)

略歴

愛知大学国際中国学研究センターフェロー

中国経済経営学会前会長

研究領域 中国農業問題全般

はじめに

日本では主食の米の問題が起きているが、その背景に、日本の品種改良の重点が米の味覚改良に傾きすぎ、収量に対する視点が後退したきらいを感じざるを得ない。そのようなこともあり、稲作の発祥地である中国では、稲作の品種改良において、どのような理念の下で、それをどのような方向に持って行こうとしているのか探ってみたい。

稲作の起源

稲作の起源が中国の長江の中下流地域であることは、数千の中国古代遺跡の発掘調査から実証された通説となっていることは、多数の権威ある研究が明らかにしている。この方面の中国の代表的研究者である中国社会科学院の趙志軍氏は、稲作が約1万年前に中国で栽培され始めたとする[1]。また、この分野の世界的に著名な研究者の一人、ドリアン・フラー氏(Dorian Fuller)も長江の下流地域が稲作の起源であるとしている[2]。

趙氏は具体的な稲作発祥地として江西省、湖南省、浙江省を挙げ、フラー氏もまた浙江省を挙げている。浙江省は、二人に共通する地名である。

ただし、フラー氏が栽培の始まりが6,600年~6,900年前であろうと推測している点では、趙氏と異なる。栽培が始まった時期については、なお統一された見解は生まれていないが、稲作の起源が長江中下流の流域である点では一致する。

趙氏は中国の穀物栽培の嚆矢が、南では稲作、北では粟であったとし、4000年ほど前に小麦が伝わった後は、北の主要栽培穀物は粟から小麦に変わったという見方をしている。ここで重要な点は、米と小麦は中国南北の主要な主食源ではあるが、米は中国起源であるのに対し、小麦は渡来物であるという違いである。

この違いは、米についての、その後の驚くほどの品種改良の圧倒的な歴史とその厚みをもたらす成果の違いとなっている。

しかしまた、その当時の米が、米の二大種類のインディカ米、ジャポニカ米のいずれを指すか、となると、フラー氏のようにジャポニカ米を指す見方の方が通説である。インディカ米とジャポニカ米とでは遺伝子が異なり、起源は別であろうことは明らかだが、二種類への分化に当たっては、ジャポニカ米がインディカ米の母本[3]となったとする見方が支配的である。

インディカ米の起源はどこか?

では、インディカ米は中国で開発されたのかという疑問が生まれるが、この答えについては十分な見方が確立されていない。インディカ米は中国で開発されたのではなく、東南アジアから伝わったものだという説が支配的であるが決着をみていない。

しかし筆者はこの説には懐疑的で、インディカ米の母本がジャポニカであるとすれば、インディカ米も、その母本の発祥地である中国の南の地方で生まれたのではないか、という仮説の方が有力ではないかと思う。東南アジアにはもともとジャポニカ米はなく、インディカ米がこれを母本として誕生したとすれば、その開発には、論理的な矛盾を解消できるだけの反証を見出すことが難しいからである。

むしろ、東南アジア人の食生活にはインディカ米が合うとすれば、中国で生まれたインディカ米の種子を移入して、植えるなり改良するなりした方が選択としては合理的であろう。

筆者の仮説は、インディカ米もその栽培の気候条件や土壌条件、水利条件などの適地として中国の南で生まれ、交易を通じて、さらに南方に位置する東南アジアに伝わって行き、そこで、条件により適した品種改良が各国で進んだ、と推慮するものである。しかし残念ながら、この仮説の検証を行うことは筆者自身にとっては無理難題であり、あくまでも仮説として留める以外にない。

発祥地の南からジャポニカ米が消えたわけ

日本人にとっては米といえばジャポニカ米で、普段、インディカ米を口にすることはほとんどない。ところが中国の南で米といえばインディカ米、北ではジャポニカ米が常食である。ジャポニカ米の発祥地である中国の南で、なぜインディカ米が常用食となり、米にあまり馴染みがなかった北で、なぜジャポニカ米が常用食となったのか、これもナゾの一つである。

しかし、中国の南の地方ではジャポニカ米の栽培のための気候風土が生理的に合わず、南では時間をかけて、インディカ米への転換が進んだと考える方が素直な気がする。結局、ジャポニカ米は耐寒性に優れ、水利条件が多少厳しくても、それだけ雑草の生え方が抑制的な北の方が栽培適地として選ばれたということであろう。

日本に伝わったのはインディカ米ではなく、ジャポニカ米だったことも、これでうなずく。食文化の特徴の面からも、ジャポニカ米の方が、日本人の好みに合ったといえるかも知れない。

ジャポニカ米とインディカ米が拮抗

こうして、中国では栽培と消費の両面から南のインディカ米、北のジャポニカ米とに分岐して行ったが、現在、それぞれの栽培面積や生産量は不明である。米の栽培面積は2,900万ヘクタール(2024年:国家統計局)だが、それぞれの栽培面積は公表されていない。ただし、面積当たり収量については、10アール当たり、インディカ米が在来種525~750㎏、雑交種750~1125㎏、ジャポニカ米が在来種600~900㎏、雑交種750~975㎏が一般的な収量である。日本と比べると、ジャポニカ米の10アール当たり生産量は多いが、中国では多収穫米が生産される傾向が強いことが背景になっている。

両者の違いは、在来種ではジャポニカ米が雑交種ではインディカ米が優勢である点にある。しかしいずれも雑交種が優勢であり、ここに、品種改良の強いインセンティブが生まれた背景があろう。日本の品種改良のインセンティブの中心が味覚に置かれているのに対し、中国では、なお収穫量に置かれている。

その結果は、それぞれの品種の数に現れているともいえる。中国稲作データベースによると、在来種と雑交種を合わせた政府登録品種数は、2025年3月時点で、ジャポニカ米の8,705種に対し、インディカ米は9,227種と圧倒している。国内の需要が高まっている気配があるのはジャポニカ米であり、この動きを敏感に反映して稲作の北限は徐々に北方に拡大、いまや黒竜江省は中国最大の米産地となっており、そこで栽培される品種の100%がジャポニカ米となっている。

米の品種系統と品種改良法

中国の米の品種改良の実態を見る前に、米の系統そのものについて簡単にみておきたい。

中国の米は国家規格等(GB等)で次の通り、種類、等級が定められている。

優良米:GB/T 17891-2017

食用米品種の品質:NY/T 593-2021

食用ジャポニカ米:NY/T 594-2013

食用インディカ米:NY/T 595-2013

香り米:NY/T 596-2002

(見方:GBは国家規格、NYは業界で定める規格、Tは必須ではなく推奨、17891等の番号はそれぞれの規格の投資番号、2017等は発効年次)

これらの規格によって、米についての種類、品種改良、評価の分類やその方法等がルール化されている。

まず米(稲)の品種系統は、図1のように分類されている。在来稲とは、品種改良後の種子は何回も播種でき、遺伝子は後代にも行け継がれる最も伝統的な米の種類である。雑交稲(ハイブリッド米)とは、性質の異なる母本にもとづいて、その優性を残す方法である。ただし農家がその種子を採取して、次の栽培に使うことは植物学上できない。種子産業依存の強まりを生む背景となる。

不育系統稲は、雄性不稔性(pollen sterility)という性質を持ち、自家受粉が不可能であるため、他系統の稲からの花粉による交配によってのみ種子を形成できる。この特性を利用することで、遺伝的に均一な雑種第一代(F1)を効率的に大量生産できるため、雑交水稲の母本として不可欠な存在である。

とりわけ中国では、こうした不育系を活用した雑交稲の品種改良技術において世界をリードしており、農業生産性の飛躍的向上に寄与している。品種改良をめぐる専門用語については、文末を参照していただきたい。

雑交稲の品種改良法には、主に両系法(two-line system)と三系法(three-line system)の二つの方式が存在する。中国が重視するのは、両系雑交種の開発である。

両系法とは、不育系統稲と恢復系統稲の2系統のみを用いてF1雑種稲を生産する技術である。不育系は雄性不稔性(pollen sterility)を持ち、自家受粉ができないため、恢復系と呼ばれる父本系統からの花粉との交配によってのみ種子が形成される。恢復系は、不育系のF1雑種に可稔性(fertility:植物が正常に生殖できる能力を持つ性質のこと。雑交種稲においては、F1が可稔性を持っていないと実際に米ができず、実用にならない)を回復させる遺伝子を供与する役割を担っており、この2系統の交配によって雑交種が得られることから「両系」と呼ばれる。

一方、三系法では、不育系統稲(A系)・保持系統稲(B系)・恢復系統稲(R系)の三系統を用いて雑交種を生産する。不育系(A系)は雄性不稔であり、これ単独では子孫を残せない。これに対して、保持系(B系)はA系と同一の核遺伝子型を持ちつつ正常な雄性機能を有し、A系の維持・増殖に用いられる。恢復系(R系)は、A系との交配によってF1雑種に可稔性を回復させる父本として機能する。

技術的な観点からは、交配に必要な系統数が少なく、改良・生産管理が簡便である両系法の方が、三系法よりも高効率かつ先進的な技術とされている。中国においては、「ハイブリッド稲の父」と称される袁隆平(Yuan Longping)氏が三系法を確立するとともに、後年には両系法の実用化・普及にも大きく貢献したことで知られる。

ジャポニカ米の登録機関別状況

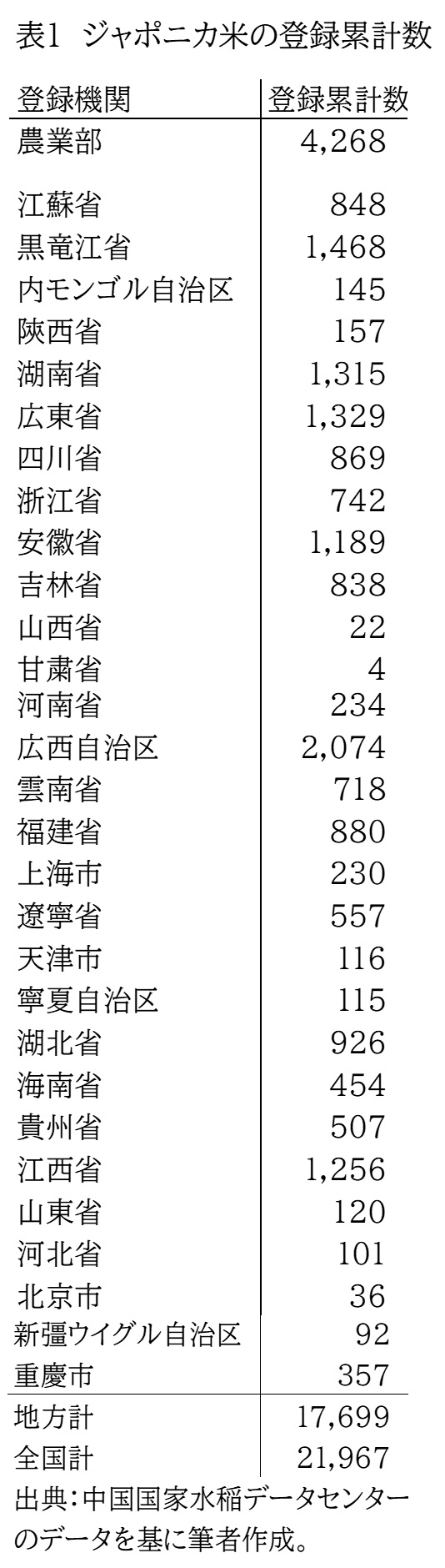

現時点(2015年3月)で登録されている米品種は既述のとおり、ジャポニカ米8,705種、インディカ米9,227種であるが、これまでの登録累計はこれとは異なる。すでに、実用種ではなくなったものが含まれる登録品種数を登録先別にみると、中国の米の産地と稲作をめぐる品種改良の一端を知ることが出来る。

ここではまず、ジャポニカ米について概観するが、そのために表1を準備した。これによると、21,967種のうち、最多は農業農村部の4,268種(全体の20%)弱を占める。地方政府の中で最多は広西チワン族自治区2,074種(10%弱)、以下、黒竜江省1,468種(7%弱)、広東省1,329種(6%)、湖南省1,315種(6%弱)、江西省1,256種(同)等が続く。

農業農村部をさて置き、ここから窺えることは、ジャポニカ米の作付けから米栽培をスタートした黒竜江省を除く残りの各省の消費米は元々インディカ米が主であるのに、品種改良は、ジャポニカ米についても盛んに取り組まれてきたということである。いずれ見るように、これらの地域ではインディカ米の品種改良も盛んである。

とはいえ、インディカ米の消費地であるこれらの南の地域が、なぜ、あまり食べもしなかったジャポニカ米の品種改良にかくも盛んに取り組んできたのか、これもナゾの一つである。

米の品種改良をめぐる経緯を見ることを念頭に、これらのナゾにも目配りをして行きたい。しかし最も重要なことは、中国の米品種は、消費と生産の面で、インディカ米とジャポニカ米が拮抗したままなのか、ジャポニカ米が再び席巻するのか、という点である(次回に続く)。

米の品種改良用語概説(筆者調べ)

不育系統稲(ふいくけいとういね):

自家受粉能力を欠くように改良された稲系統であり、主に雑交水稲の母本として使用される。雄性不稔性を持ち、他系統との交配によってのみ種子を形成可能である。

雄性不稔性(ゆうせいふねんせい):

雄性生殖器官(おしべ)における花粉形成が阻害される性質。自家受粉を不可能にし、雑交種の改良の効率化に利用される。細胞質型(CMS)や環境依存型(光温敏性)など複数のタイプが存在。

可稔性(かねんせい):

植物が正常な花粉や胚珠を形成し、受粉・受精を経て種子を生産できる能力。雑交第一代(F1)の稲が穂を実らせるために必須の性質。

雑交水稲(ざっこうすいとう):

異なる遺伝背景をもつ稲の系統同士を交配して得られた第一代雑種(F1)で、雑種強勢により高収量・病害抵抗性などの優れた性質を持つ。

保持系統稲(ほじけいとういね):

不育系統稲と遺伝的に同一だが、雄性機能を正常に持つ稲系統。不育系の種子維持に用いられ、不育性を保持したまま母本を再生産する役割を担う。

恢復系統稲(かいふくけいとういね):

不育系統稲と交配することで、F1雑種に可稔性を回復させる稲系統。恢復遺伝子(Rf遺伝子)を保有し、正常な花粉形成を可能にするため、雑交種の父本として用いられる。

1 趙志軍『「南稲北粟」―中国農業起源』中国社会科学院、『中国社会科学学報』2019年6月、第1713期。

2 Dorian Q Fuller, Ling Qin, Yunfei Zheng, Zhijun Zhao, Xugao Chen, Leo Aoi Hosoya, and Guo-Ping Sun "The Domestication Process and Domestication Rate in Rice: Spikelet Bases from the Lower Yangtze", Science,2009.3.20, Vol.323.

3 新しく生まれた品種等の源となった母親系の品種等のこと。