【21-17】【近代編12】梅貽琦~清華大学永遠の校長

2021年07月12日

林 幸秀(はやし ゆきひで)

国際科学技術アナリスト ライフサイエンス振興財団理事長

<学歴>

昭和48年3月 東京大学大学院工学系研究科原子力工学専攻修士課程卒業

昭和52年12月 米国イリノイ大学大学院工業工学専攻修士課程卒業

<略歴>

平成15年1月 文部科学省 科学技術・学術政策局長

平成18年1月 文部科学省 文部科学審議官

平成22年9月 独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 上席フェロー(海外ユニット担当)

平成29年6月 公益財団法人ライフサイエンス振興財団 理事長(現職)

はじめに

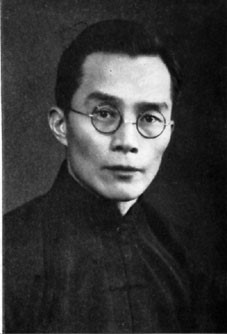

今回は、中国の誇る世界一流の大学として北京大学と並び称される清華大学の基礎を築き、台湾に渡った後も国立清華大学の創設に尽力し初代学長となった梅貽琦(ばいいき)を取り上げる。

梅貽琦

生い立ち

梅貽琦は、清朝末期の1889年に天津の塩屋の五男として生まれた。父は科挙に応募し秀才(生員)まで進んだが、任官できなかった。梅貽琦は、15歳となった1904年に天津南開中学の第一期生として入学した。この南開中学はその後有名校となり、周恩来や温家宝と言った著名な人物も卒業生として名を連ねている。梅貽琦は、4年後の1908年に同中学を卒業し、北京の約140キロメートル南西に位置する保定にあった保定高等学校に入学した。

庚款留学生で米国へ

梅貽琦が保定高等学校の生徒であった時に、中国の教育に大変革が生じた。庚款(こうかん)留学生制度の発足である。1900年の義和団事件の後、和平のために結ばれた北京議定書で、清朝は当時の国家予算の数倍にあたる賠償金の支払いを外国列強に約束させられた。この賠償金の支払いが清朝政府を苦しめることになった。のちに米国は条件付きで一部の賠償金の金額見直しと返還を決定し、その条件として、返還された賠償金を中国人学生の米国への留学費用に充てることを求めた。1909年米国で返還が正式決定されたのを受け、清朝政府は米国への留学生制度(庚款留学生制度)を設置した。

梅貽琦は、この庚款留学生制度の第一回目の学生募集に応じ、優秀な成績で合格した。1910年には、総勢47人の留学生の一人として米国へ渡り、マサチューセッツ州ウースターにあるウースター工科大学(Wocester Polytechnic Institute)に入学し、電気工学を専攻した。4年後の1914年に、同大学を無事に卒業し電気工学の学士号を取得した。

清華大学の教員から学長へ

ウースター工科大学を卒業した梅貽琦は、清朝が倒れ新政府となっていた中国に戻り、1915年に北京の清華学校の英語と幾何学の教員となった。清華学校の前身である清華学堂は、中国人学生の庚款留学準備のための学校として、清朝の庭園であった清華園の敷地の一部に設置されたものである。その後辛亥革命が勃発し清朝が滅亡したため、清華学堂は一時的に閉鎖されたが、新政府により再開されるとともに1912年に名称を「清華学校」と改めていた。翌1916年に梅貽琦は清華学校の物理学教授に昇任し、その後1922年に物理学系の主任、1926年には教務長を兼務した。1928年に清華学校は清華大学となったが、梅貽琦は米国に渡り同大学の留学生の監督となった。1931年に滞米中の梅貽琦は清華大学の第三代学長(中国では校長と呼ぶ)に任命され、帰国して同年12月に学長に正式に就任している。

清華大学の学長となった梅貽琦は、二つの考え方を徹底させた。一つ目は、「大学とは大楼があることではなく大師がいることである」として、優れた教員の選抜と招聘を目指した。二つ目は、執行部の独善に陥ることのないように教授会、評議会と校務会議からなる大学管理体制を構築した。この二つを徹底させたことにより、清華大学は北京大学と並び称される大学に発展していくことになった。

日中戦争時の西南連合大学

1937年日中戦争が勃発し、日本軍は同年7月末までに北京と天津を占領した。北京市内が日本軍に占領されたため、清華大学では落ち着いて授業をする状況でなくなり、北京大学や天津にあった南開大学とともに三大学合同で、疎開のため内陸部にある湖南省長沙に移動した。ところが日本軍は、1937年11月に上海を、同年12月に南京を占領した。南京が日本軍に占領されたことにより、湖南省長沙に移ってわずか4か月後にさらに大陸奥地にある雲南省昆明に向けて移動し、1938年5月、「国立西南連合大学」を雲南省昆明に開校した。国立西南連合大学には校務委員会が置かれ、三つの大学の学長がそれぞれ校務委員会の主席となって校務全体を管理した。梅貽琦は清華大学を代表してこの国立西南連合大学の校務委員会主任となっている。

1945年に日本が太平洋戦争に敗北すると、梅貽琦は直ちに大学を北京に戻す準備を開始したが、その後国民党と中国共産党との内戦が起こった。1948年末に共産党が北京を占領したことにより、梅貽琦は国民党の飛行機で南下した。1950年に米国に渡り、ニューヨークのマンハッタンにある華米協進社の常務理事として勤務した。

台湾の国立清華大学設立

1953年末、米国アイゼンハワー大統領がニューヨークで開催された国際連合総会で、原子力の平和利用に関する演説を行った。これにより米国の関係国への原子力資材供与を伴う原子力協力が開始され、台湾は日本などと共にその恩恵に浴することになった。1955年に台湾と米国との間で原子力協力協定が締結され、台湾に原子炉が米国から供与されることを受け、原子力研究の受け皿として新たな機関の設立が急務となった。米国にいた梅貽琦は台湾に渡り、新竹市に原子科学研究科(大学院)を有する「国立清華大学」を設立するために尽力し、初代の学長に就任した。さらに1958年、梅貽琦は台湾政府の教育部長に任命され、学長を兼務しつつ教育全般の舵取りを行った。1962年5月、梅貽琦は台北市にある国立台湾大学(旧台北帝国大学)附属病院で亡くなった。72歳であった。遺骸は国立清華大学のキャンパスに埋葬され、その墓の名前は「梅園」と呼ばれている。

梅貽琦が後半生で力を注いだ国立清華大学はその後順調に発展し、1962年に数学研究科を設立し、さらに1964年には学部学生を受け入れるなどにより拡大し、現在、国立清華大学は人文系の学科をも有する総合大学となっている。中国大陸及び台湾での清華大学への貢献(大陸で1931年~1948年の17年間、台湾で1955年~1962年の7年間)に鑑み、梅貽琦は「清華大学の永遠の校長(学長)」と呼ばれている。

参考資料

- 澎湃新闻HP『梅贻琦:一生清华,一世清白』,2020年

- 梅貽琦『梅貽琦談教育』千華駐科技出版有限公司,2019年