【23-31】中国の基礎研究はどこへ向かう?

霍思伊/『中国新聞週刊』記者 江 瑞/翻訳 2023年07月06日

全国人民代表大会代表の肩書きも持つ中国科学院院士、中国科学院高エネルギー物理研究所所長の王貽芳は、もう何年も前から両会〔全国人民代表大会と全国政治協商会議〕で基礎研究に対する予算増額を呼びかけている。改革開放以降、中国の基礎研究は急速に発展し、国際社会に大きな影響を与えるような成果も上げられるようになった。だが全体として見ると、世界のトップレベルにはまだ遠く及ばない。

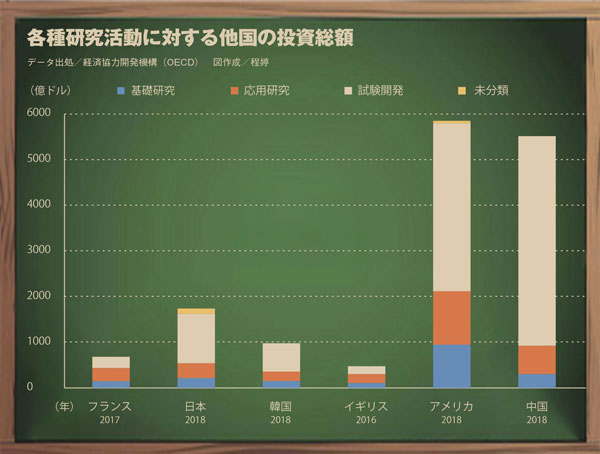

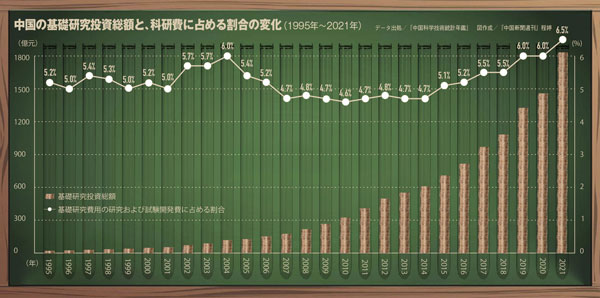

熾烈(しれつ)なプロジェクト内部競争

研究開発(R&D)投資総額を見ると、中国は2022年に初めて3兆元の大台を突破し、アメリカに次ぐ世界2位となった。このうち基礎研究費は、研究開発費全体の6.32%を占める1951億元に上り、10年前の4.8%に比べて大幅に増加したと言えるが、主要先進国の平均15%~25%と比べると、まだかなりの開きがある。王貽芳は、中国の基礎研究が抱える問題は全体的な投資不足が関係しているとしつつも、より深刻なのは、その6.32%の予算ですら合理的に配分されておらず、費用対効果が芳しくないことだと指摘する。

目下、中国の基礎研究は「中央財政からの支援」を主として成り立っている。その特徴は、研究者がプロジェクトに応募する形で科研費を獲得するというものだ。この種のプロジェクトは科学技術部、国家自然科学基金委員会などそれぞれ主催する機関が異なり、プロジェクトごとに助成金額も期間も違う。審査も政府機関が組織した臨時の専門家委員会によりおこなわれるため、結局は全国から優秀なチームの中でも特に優秀なチームを選ぶことになる。

中国の研究助成システムにおいては、研究機関の運営、テーマの方向性、研究者の給与・報酬は全てプロジェクトありきになっている。荘辞は、プロジェクト責任者は、「人件費をまかなう」、つまり、プロジェクトチームの学生やポスドクに給与を支払うためには、絶えず新規プロジェクトに応募する必要があり、それゆえ一定の重複助成が生じてしまっていると指摘する。

記者が調査を進めていくなかで明らかになったのは、こうした「プロジェクト申請が通れば資金が確保でき、通らなければ低報酬」という現象は、主に国の財政支援に頼る研究機関の大部分でごくごく一般的だということだ。理由は、財政から毎年単発で支給される基本事業運営費では「最低水準の報酬しか支払えない」からだ。例えば中国科学院高エネルギー物理研究所では、この財政支援金は主に「職員への基本給、土台となるインフラ建設および修繕、光熱費」に用いられている。王貽芳曰く、中国科学院高エネルギー物理研究所は基本的に競争的研究費に頼ってやりくりしてきた歴史があり、研究所(プロジェクトチーム)の科研費はほぼ100%がそうした性質のものだという。

「中国科学院高エネルギー物理研究所2022年部門予算」によれば、同研究所の2022年の支出総額は25.7億元、うち基本支出が4.38億元で全体の17.04%、プロジェクト支出が21.04億元で全体の81.80%を占めていた。つまり、研究所の運営および科研費の80%以上は、申請により獲得した競争的研究費由来なのである。中国科学院理論物理研究所でも、2022年度予算のうち、プロジェクト支出は70%近くを占めていた。

そのため、荘辞によれば、中国科学院理論物理研究所では、招聘人材の90%以上が、「国家優秀青年科学基金」「国家傑出青年科学基金」「百人計画」「海外ハイレベル人材招致『千人計画』」など、中国トップレベルのプロジェクトや基金に選ばれた「帽子」〔肩書〕を持っているという。これらはいずれも国家自然科学基金委員会、中国科学院、中国共産党中央組織部の人材育成プロジェクトで、3~5年の期間中に1人あたり数百万元の科研費が支給される。もしもこうした「相応の科研費」がなく、研究所独自の費用しか使えないとしたら、研究チームを組み、それなりの給与水準を保っていくことは難しい。にも関わらず、中国科学院理論物理研究所の現状はというと、研究員の多くがポスドクを雇う余力はなく、比較的科研費に余裕のある者でもポスドクを年に1人雇うのが精一杯だという。

写真/視覚中国

ある匿名希望の研究マネジメント担当者は嘆く。国は再三、科学技術人材の評価システム改革は論文・肩書き・役職・学歴・受賞歴のみを追求する風潮を打破することが必要であり、特に肩書至上主義の風潮から脱却しなければならないと通達してくるが、実際の現場では、研究者であれ研究機関であれ、肩書に応じて資金が配分されるため、これを無視することは不可能だ。それどころか、研究機関は運営維持のため、所属研究員に対し、各種の人材育成・研究プロジェクトに申請することを奨励しているし、内部での序列や賞罰などもすべて、抱えているプロジェクトがダイレクトに反映されるシステムになっている。

基礎研究が目下抱えている困難の根本的原因は、実は科研費の配分構造にある。基礎研究とは、基本的・長期的なものであり、かつ予測困難という特徴もある。「石の上にも十年」な基礎研究にとって、競争的研究費主体の支援モデルは、腰を据えて研究に没頭する妨げとなり、功利主義をはびこらせ、テーマ選定においても、少しでも短期間で成果の出るものが選ばれがちになる。その結果、限りある基礎研究費用は、真に重要な独自研究には流れず、費用対効果が上がらないままになる。「基礎科学の研究にはこのモデルは適していません。研究者は孤独に耐え、心を落ち着け、根気強く探求を続ける覚悟が必要なのです」と荘辞は言う。

「最も基本的な安定」

基礎研究に従事する研究者に冷や飯を食わせないためにはどうしたらよいか。

中国の基礎研究および先端科学における最大の助成元である国家自然科学基金委員会は2016年、より長期の助成「基礎科学センタープロジェクト」を立ち上げた。その趣旨は「先端科学に焦点を当て、学際分野を突出させる」ことで、主な助成対象は、ハイレベルの学術リーダー率いる多分野学際チームだ。「5年+5年」の継続的な助成方式で、当初は5年ごとに2億元の科研費を支給していた。現在は6000万元に引き下げられたが、反面、助成範囲は拡大され、1年間に支援するチームも数チームから10以上に増えた。

2021年5月17日、中国科学院高エネルギー物理研究所は、国家重大科学技術インフラ「高標高宇宙線観測ステーションLHAASO」が1400兆電子ボルト(1.4PeV)のガンマ光子を記録したと発表。人類がこれまでに観測した中で最もエネルギー量の高い光子であり、宇宙線の秘密の解明にまた一歩近づいた。写真/新華社

同助成プロジェクトについて、国家自然科学基金委員会元主任の楊衛は、競争的研究費をメインにしつつも、科学研究に対する安定的支援モデルを考えていく必要があるとの理念がまずあったと話す。これを受け、国家自然科学基金委員会は先進国の経験にならい、特定の重要な研究テーマをめぐって、多学科連携型の大型研究グループに約10年間の安定的支援をおこなう基礎科学センタープロジェクトを立ち上げた。年間の助成費用は3000万元超に上ることから、中国の基礎研究を世界のトップレベルに押し上げることが期待された。

中国科学院院士で、中国科学院古脊椎動物・古人類学研究所研究員の周忠和が率いる研究「安定陸塊と陸地生物の進化」は、2016年、同プロジェクトから助成金を獲得した3つの研究の1つだ。周忠和は、同助成プロジェクトは助成金の使用規定が比較的ゆるいが、問題はこうしたプロジェクトが少なすぎることだと指摘する。また、同助成プロジェクトについても、安定支援モデルの1つではあるが、本質的にはやはり競争的研究費の側面がかなり強かったと振り返る。荘辞も同様に、この種のプロジェクトが助成される割合は非常に低く、ごく少数の人しか恩恵にあずかれないため、競争はどんどん激化していると指摘する。

国外のトップレベル機関では、基礎研究に対する安定的支援をどのようにおこなっているのだろうか。中国科学院は2019年、世界的に有名な基礎研究機関を実地調査し、その結果をまとめ、中国に適した基礎研究実施モデルを模索するため、視察プロジェクトを立ち上げた。荘辞はそのプロジェクトメンバーの一員だった。

荘辞が最初に訪れた国は日本で、東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)と京都大学基礎物理学研究所(湯川記念館)を見学した。日本では、研究者への給与とプロジェクト費用は区別して扱われており、いわゆる科研費は、学術活動や学術交流にのみ使用でき、給与に当てることは認められていない。そのため高等教育機関や研究所には、研究者やポスドク、学生の給与分の十分な予算が国から割り当てられており、研究者自身がチームメンバーへの報酬を負担する必要はない。

そうした事情もあり、研究者は学生やポスドクを雇用する際に科研費が潤沢かどうかにとらわれず、学術レベルのみを見て雇用する。例えば、Kavli IPMUは世界で最も優秀なポスドクを招くために、国際的にも競争力のある報酬を提供している。また若手研究者も、指導教官やパートナー教官、ならびに研究テーマを自由に選ぶことができ、教官から十分な研究費が支給されるかどうかを心配する必要がない。「日本の研究者には、チームの研究活動を維持するために何が何でも科研費を獲得しなければならないというプレッシャーはありません。それゆえ、落ち着いて学問に集中できる長期的かつ安定的な環境が整っているのです。日本人のノーベル賞受賞者があれほど多いのは、研究環境がそもそも功を焦る必要がないからです」と荘辞は力説する。

かつて中国科学院古脊椎動物・古人類学研究所の所長も経験した周忠和は、基礎研究にとって真に有益な長期的・安定的支援は、プロジェクト式の安定ではなく、研究者に「最も基本的な安定」、つまり世間への面目が立ち、安定した報酬を付与することだと考える。そしてそれは、国の財政から支出するべきものだ。目下の問題は、毎年研究所に割り当てられる安定運営のための予算が少なすぎ、安定的研究費と競争的研究費がアンバランスなことだ。荘辞の調査によると、日韓の研究機関が政府から獲得する安定的研究費は、科研費全体の約70%、カナダの著名なペリメーター理論物理学研究所ではその割合がなんと80%にも達するという。これを受け、中国でも、中国科学院理論物理研究所のように純粋基礎研究を扱っている研究的機関に対しては、安定的支援の割合を最低でも70%ほどに引き上げてほしいと荘辞は望んでいる。

2021年5月24日、中国科学院物理研究所の北京懐柔園区総合極端条件実験装置超高速電子顕微鏡実験室内で設備の調整をする研究者。写真/新華社

実は、中国の研究者も長年、安定的支援の割合を引き上げるべきだと呼びかけてはいるものの、制度そのものが競争的研究費に依存する構造になっているため、研究者も科研費の管理者も、安定的研究費と競争的研究費の関係について、理想的な共通認識を持てないまま現在に至っている。

上海交通大学物理・天文学院教授の李亮は、安定的研究支援は資源の分配に関わる問題で、その過程では複雑な駆け引きが展開されることから、まず最初に、具体的な支援の配分の割合を決めておく必要があると指摘する。しかし、大量の資源投資が必要で時間もかかる研究分野に対しては、先進国の多くで全体の70%~80%の予算が割かれているが、中国ではすぐにこの水準に到達するのは難しいだろうとも考える。

中国科学院科学技術戦略諮問研究院研究員の穆栄平の分析によると、現行の研究機関に対する助成モデルは、研究機関の類型の違いがあまり考慮されておらず、区分などは設けられていないという。

「学科ごとの特徴に応じた対応を取るべきだと考えます。例えば高エネルギー物理のように、先端的でより長期的な研究計画を立てる必要のある分野に対しては、安定的支援の割合を高くする、すでにある程度の成果が出ていて、なおかつ実用化後も様々な可能性を秘めている分野に対しては、競争的研究費をメインにするモデルがより適しているでしょう」と李亮は言う。

もう1つの最重要問題は、資金の出処はどこかということだ。王貽芳は全国人民代表大会代表として、安定的研究費の割合拡大を求める提案を、もう何年も両会に提出しているが、ほぼ効果はない。改革の障壁は、中国の縦割り管理体制が原因だと王貽芳は分析している。現行の体制はプロジェクト中心型で、科学技術部、国家自然科学基金委員会、発展改革委員会などが様々な競争的研究費プロジェクトを主催している。しかし、主催者側は自身のプロジェクトしか視野に入っておらず、学術プロジェクト全体を動かそうという動機があるはずもなければ能力もない。それゆえ近年では、改革らしきものといえば、中国科学院内部の数学・システム科学研究院における安定的研究支援のテスト事業実施などこまごまとしたものしかおこなわれていない。

研究の自己決定権は誰のものか?

北京生命科学研究所所長の王暁東は、中国において目下、科研費の管理体制が苦境に陥っている背後には、「研究の自己決定権は一体誰のものなのか?」という根深い問題があると語る。

王貽芳の指摘によれば、現行の競争的研究費プロジェクトを中心とする研究管理体制において、研究に関する一切の手配事項は、政府のプロジェクト管理担当員が仕切っており、プロジェクトの立案、審査、承認などに関する決定権は彼らが握っている。この管理体制は、中央政府が直接プロジェクトチームを管理していることに他ならず、最も肝心な中間層である研究機関をないがしろにしている。これでは大部分の国の研究管理モデルとは異なり、研究機関や専門家の本領を十分に発揮することがかなわない。「これは実質的に、科学者を信用していないことになります」と王貽芳も指摘する。

ある匿名希望の中国科学院某基礎研究所所長は次のように語る。現在、各種科研費プロジェクトは、科学技術部、国家自然科学基金委員会など、それぞれ異なる主催者が管理することになっている。研究所は科学者が所属するプロジェクトチームに対し、実施保障の義務と財務管理の責任は負うものの、プロジェクトは自ら決定したものではないため、資源もなければ、プロジェクトに対する調整権もなく、また、プロジェクトの破綻や正誤に対する責任もない。

この所長は、研究機関に自己決定権が欠如した体制においては、研究所はさながら大型スーパーで、プロジェクトチームはただその売り場に商品を置かせてもらい、プロジェクトの科研費から「場所代」を支払っている状態に過ぎないと嘆く。荘辞はよりはっきりと「科学者は『傭兵』に成り下がってしまった」と言う。

この「傭兵モデル」がもたらす直接的な副作用は、プロジェクトのテーマ選びにおける不均衡とずれだ。研究機関の立場から見れば、自身の主力分野にも関わらず、方向性や路線の決定権がなく、十分な資源もない。「研究機関で取り組みたいと考えていたプロジェクトが承認されず、逆にそれほど前向きではなかったプロジェクトが承認されることもあり、プロジェクトが承認されるかどうかというのは、運の要素がかなり大きいと感じています。なのでプロジェクト申請はいまや、やりたいもの、やりたくないもの、急ぎのもの、急ぎではないもの、すべてまとめて申請し、どれが当たるか確かめてみようという感じです。中国で長年にわたり基礎研究の科研費使用効率が悪いのは、こうした背景があるからなのです。必ずしも最良のテーマが選ばれるとは限らないので、本当に価値ある成果が出せないのです」と前述の基礎研究所所長は吐露する。

中国科学院理論物理研究所もいま、同様の困難に直面している。同所の「第14次五カ年計画」では、制御性核融合における理論研究が重点に挙げられており、これは国が重要ニーズとして掲げる研究テーマでもあった。しかし荘辞によれば、同研究所に今あるリソースだけでは、この分野の優秀人材を招聘することは難しいという。「私たちとしても、国の重要ニーズに応えるべく、重点問題に取り組むチームを結成したいと考えています。でも、無い袖は振れません」

王貽芳は、研究機関に十分な自己決定権を付与し、科研費の具体的配分や使用権などは研究機関に任せるべきだと提案する。特定分野内でいま本当に最先端かつ重要な問題は何か、「0から1」を生み出すオリジナルプロジェクトはどんなものか、組織全体として今後3~5年あるいは5~10年重点的に取り組むべきことは何かを判断する専門性は、研究所だからこそ備えているはずであり、所長が所属研究者の意見を集め、それぞれの言い分を熟考の上、確定させるべきだと述べる。「基礎研究機関は、進行中のプロジェクトのうち、かなりの割合が高い先見性を備えているべきだと考えます。ですが現状は、研究所内で明確な戦略的焦点が定まっておらず、プロジェクトチームが各自、科学技術部や国家自然科学基金委員会などと直接契約を結んでいる状態です」

真の「自主研究」を実践している研究機関というのは、どのように運営されているのだろうか。

2003年、中国の研究体制改革の「実験農場」として、人材輩出・成果獲得・メカニズム確立を掲げ、北京生命科学研究所が設立された。北京生命科学研究所の初代および2代目所長を務めた王暁東によれば、同研究所は現在、北京市、科学技術部、清華大学から、年間2.5億元の安定的研究費を獲得している。北京生命科学研究所では、所長は理事会の下に置かれた請負制で、行政・財務関連は完全に自主裁量となっている。

所長の任にあった際、王暁東は所属研究者に対し一切干渉はせず、実験室主任は絶対的な研究決定権および人材招聘権を有していた。最初の5年間は、研究所からすべての実験室に対し一律年間200万元の科研費が支給されたため、研究チームの責任者は研究費をもらうために手当たり次第プロジェクトに申請したり、肩書を得ようと競ったりする必要はなく、研究補助のドクター院生への報酬も研究所が負担していた。

だが、絶対的な自由には、絶対的な残酷さがつきものだ。北京生命科学研究所で5年に1回おこなわれる内部評価は非常に厳しく、学術成果が国際的に十分な影響を与えたか否かで判断が下される。内部評価の際は世界中から最低10人の同業者が招かれ、3つの質問に対して匿名で書面回答しなければならない。3つの質問とは「北京生命科学研究所のチーム責任者は過去5年間、あなたが所属する研究所または大学で昇進しましたか」「上述の過去5年間の研究成果は、あなたが研究をおこなっている分野に影響を与えましたか」「チーム責任者は、これまでの業績および今後の計画で、研究分野におけるトップランナーになれそうですか」というものだ。一次評価では最初の2問を、二次評価では3問ともクリアしなければならない。評価に初合格した場合、実験室に支給される科研費は年間300万元にアップするが、もし不合格になったら、実験室の主任およびメンバーは全員解雇になる。「そういうわけで、うちの研究者は極めて流動性が高く、実験室主任は権限も利益もありますが、それに伴う責任も同じようにあるのです」と王暁東は言う。

中国共産党と国家機構は改革方案を提出し、新たに科学技術部を組織した。写真/視覚中国

真の基礎研究とは、科研費を安定的に支給し、評価は厳しくする北京生命科学研究所方式で進められるべきだと王暁東は考えている。研究費が安定的に支給される場合、もし研究機関が完全な内部評価体制を欠き、淘汰機能が作用しなければ、あっという間に「働かざる者も食っていける怠け者養成機関」に陥ってしまう。5年に1回おこなわれる厳しい同業者からの評価は、このリスクを排除する制度だと言える。「正直、基礎研究専門の機関は研究者に十分な報酬を払う能力はありません。所属研究者はみなスポーツ選手のように、世界相手の過酷な競争をしなければならないのです」

このような運営モデルの下、北京生命科学研究所は近年、プログラム細胞死、感染症と自然免疫など多くの分野で画期的な進展を遂げた。ただ、設立から20年が過ぎても、北京生命科学研究所は中国の研究体制における「特区」のままで、同研究所の運営モデルは広がりを見せていない。

そしていま、北京生命科学研究所は再び岐路にさしかかっている。王暁東によれば、北京生命科学研究所は2期工事が完成したが、実験室は今後も拡張する必要があり、その資金をどこから工面するかが問題なのだという。「北京生命科学研究所はいまでも体制改革の『実験農場』という重要任務を単独で担わされているのでしょうか。同研究所は一体どういった性質の研究機関なのでしょうか。どちらもいまだに答えは出ていません」

自由に探求すべきか、需要に沿うべきか

基礎研究の中には、質量起源の解明や物質と反物質の非対称性の起源など、短期的には応用可能性がまったく見えない分野があるが、これらは宇宙の進化と最終形態に関わる問題であるため、単純にニーズのみで考えてはならないと李亮は訴える。中国科学院院士で、中国科学院数学・システム科学研究院研究員の周向宇も、いまは「自由に探求すべきか、需要に沿うべきか」の二項対立が過度に強調されていて、自由探求型の基礎研究はあてのない研究であるという誤解を招きやすくなっているが、実際には自由探求型の研究は、新たな科学知識体系を構築するという目的があると語る。

「17世紀、ライプニッツは、人間の論理的思考を記号化できないか?と考えました。これが現代数理論理学の始まりです。19世紀には、イギリスの数学者ジョージ・ブールが1つの答えとして、ブール代数を発明。20世紀半ばには、情報理論の父クロード・シャノンがブール代数とスイッチング回路を融合させ、回路設計から後の集積回路、ICチップに至るまで影響を与えました。こうしたものこそ、無用の用ではないでしょうか」と周向宇は語る。

王暁東も、このような「真にトップレベルの、全人類に貢献できる探求的研究成果」を国の名刺として活用すべきだと考える。人間の知識には限界があるため、どうすればその限界を突破できるかを考える人材が必要だ。「強い好奇心とヒロイズムを持った人間でなければ、そのような偉業は成し遂げられません。社会にはヒロイズムを支える研究環境づくりが必要です。中国はこれほど大きな国なのに、ずっと独自の重要な基礎研究成果を出せていません。この問題はこれ以上見て見ぬふりをすべきではありません」

「自由探求型」の基礎研究は、未検証のまったく新しい概念につながる予備研究であることが多く、ハイリスク、予測不能、学際的といった特徴があり、専門家同士でも見解の一致を見ることはなかなかない。それゆえ、審査担当の専門家の共通認識の上に成り立つ従来型のプロジェクトモデルは、この類のプロジェクトに対する助成としてはあまり適しているとは言い難く、新たな「非共通認識」助成モデルを模索する必要がある。

基礎研究への最大資金援助元である国家自然科学基金委員会は2020年、「0から1」のオリジナル研究に取り組む研究者に科研費を支援する「独創探求計画」プロジェクトを立ち上げた。研究内容は申請者自ら決定することができ、分野や方向性に制限は設けず、国内外で比較的影響力を持つ同業の専門家2人からの推薦があれば応募可能とした。関連諮問機関の審査にパスすれば、年間100万元を超えない範囲で1~3年間の助成が得られる。

穆栄平は、科研費助成モデルは「ラッパ形」であるべきだと考える。「入口」はできるだけ広くして、ハイリスクな探求型の小プロジェクトを多く支援できるようにする。その後、分かってきたことが徐々に増えていけば、方向性も明確になるため、その段階で助成プロジェクト数を減らし、助成金額を上げていく。そして、研究開発がある程度蓄積され、重要な成果目標に焦点を当てて取り組むステージに入れば、より体系的で多額の助成が必要になるが、その際には、科学技術関連のリーディングカンパニーが実際に関与することが重要になってくる。最終段階に近づけば近づくほど研究内容はピンポイントになり、企業参与の積極性も高まることから、「出口」では、企業自身に助成の意向が生まれ、政府からの助成は不要になる。

「ですので、『入口』に当たる国家自然科学基金委員会は、助成審査の際に目標の明確性を強調しすぎると、大部分のプロジェクトは将来性がないということで不合格にされ、ラッパの口がとても狭くなってしまいます。しかし、自由探求型の基礎研究には、巨大な口を持つラッパが不可欠なのです」と穆栄平は言う。

中国の基礎研究はどこへ向かうのか。やはり本質に立ち返り、十分な科研費が保障されている環境で、自由に探求することを好む科学者たちには心ゆくまで自由に研究させ、国の重大戦略問題を解決したいと願う科学者たちには国のために貢献してもらい、誰もがそれぞれの分野で、それぞれのやり方で、基礎研究に従事していることの栄誉を感じられるようにすることだと楊衛は語った。

※本稿は『月刊中国ニュース』2023年8月号(Vol.136)より転載したものである。