青天の霹靂だった福井謙一のノーベル化学賞の受賞

2019年7月23日

馬場錬成:特定非営利活動法人21世紀構想研究会理事長、科学ジャーナリスト

略歴

東京理科大学理学部卒。読売新聞社入社。1994年から論説委員。2000年11月退社。東京理科大学知財専門職大学院教授、内閣府総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、農水省などの各種専門委員、国立研究開発法人・科学技術振興機構(JST)・ 中国総合研究交流センター長、文部科学省・小学生用食育学習教材作成委員、JST

中国総合研究交流センター(CRCC)上席フェローなどを歴任。

現在、特定非営利活動法人21世紀構想研究会理事長、全国学校給食甲子園事務局長として学校給食と食育の普及活動に取り組んでいる。

著書に、「大丈夫か 日本のもの作り」(プレジデント社)、「大丈夫か 日本の特許戦略」(同)、「大丈夫か 日本の産業競争力」(同)「知的財産権入門」(法学書院)、「中国ニセモノ商品」(

中公新書ラクレ)、「ノーベル賞の100年」(中公新書)、「物理学校」(同)、「変貌する中国知財現場」(日刊工業新聞社)、「大村智2億人を病魔から守った化学者」(中央公論新社)、「『スイカ』の

原理を創った男 特許をめぐる松下昭の闘いの軌跡」(日本評論社)、「知財立国が危ない」(日本経済新聞出版社)、「大村智物語」(中央公論新社)ほか多数。

ノーベル賞受賞者の多くは、自分がノーベル賞をもらえるかも知れないと密かに予想している。自分の業績は自分が一番よく知っているからである。受賞したときに「意外でした。驚きました」と言うが、これは社交辞令であり、本心はついに受賞したと思っていることが多い。

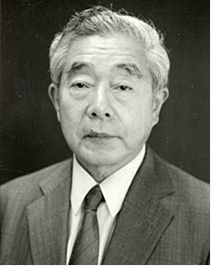

福井謙一博士

1981年10月19日のノーベル化学賞発表のとき、報道機関をはじめ日本中が驚いた。しかし京都大学教授の福井謙一は、驚いた様子を見せず、淡々と記者会見に応じていた。受賞することを予想していたからであり、福井も筆者に、「ノーベル賞をもらえるかも知れないと思っていた」と明かした。

福井は1918年、奈良県生駒郡平城村(現在の奈良市押熊町)に生まれた。少年時代は野山を飛び歩き、昆虫を採集し、豊かな自然に囲まれて育った。

少年時代に夢中になって読んだファーブルの「昆虫記」について、福井は「私の魂をゆさぶった。生涯の心の師でもある」と語っている。

その一方で中学時代には、夏目漱石の全集を読破し、文学に傾倒する時代もあった。

京都大学を受験する前は、剣道に打ち込み、健康な体を作ることに熱心だった。勉強はよくでき、京都大学工学部に合格した。大学生活をしているとき、将来、どのような専門領域に進むか悩んだことがある。

そのとき親戚だった京大工学部教授の喜多源逸が、福井に得意科目を聞いたところ、数学が好きだとわかった。

喜多は「数学が好きなら化学をやれ」とすぐに言った。こうして福井は京都大学工学部化学科に進んだ。

その当時、量子力学が確立した直後であり、福井はこれに興味を持ち、京大理学部物理学科の量子力学の授業に潜り込み、独学でこの学問を学んだ。

やがて化学科でも理論化学に興味を持ち、化学反応の理論的な仕組みを解明するテーマに取り組むようになった。

研究理論を芽生えさせたのは戦争だった

大学に残って研究者になったが、大きな転機があった。戦争である。24歳で京都大学の講師になったが、太平洋戦争の末期であり国から、陸軍燃料研究所の陸軍技術大尉に任命され、飛行機の燃料開発を命じられた。

日本は石油資源が乏しく、松の木の松脂から油を採取してこれを航空機の燃料にすることに取り組んでいた。その研究担当になった福井は毎日、アルコール蒸気の充満する部屋で実験を続けたので、酒がめっぽう強くなったと語っている。

その時の研究で飛行機の燃料を改良するために炭化水素の結合について研究した。化学反応は、電子のプラスとマイナスが電気的に引き合うことによって反応がおきると説明されていたが、福井が軍の燃料研究所で取り組んだ炭化水素は、電荷のプラスやマイナスの理論では説明がつかないことに気が付いた。このとき福井は。電子説は完全じゃないと考えるようになった。

戦争が終わって大学の研究室に戻った福井は、化学反応の疑問点の解明に取り組んだ。そのとき学生時代に独学で学んだ量子力学の理論が役立った。

当時の化学反応は、マックスウエル電磁気学を用いた電子反応理論で説明されていたが、福井はこれだけでは不十分であることに気がついていた。1952年、34歳のときに福井は大胆な理論をアメリカ物理学会誌に発表する。

そのころの化学反応は、すべての電子の密度の和、つまり電荷で決まるという電子説が主流になっていた。それに対し福井は、化学反応に量子力学で規定された電子軌道理論を取り入れ、化学反応が起こるのは、もっともエネルギーが高い電子の軌道の広がり方で決まるという新説を打ち立てた。

福井の電子軌道理論は、化学反応は分子から分子へと電子がにじみ出ることによって起こるものであり、エネルギーの高い電子の軌道の広がりが、化学反応の起こり方を決めるという説であった。

福井は、自ら提唱した理論に「フロンティア軌道理論」と命名する。フロンティアは、「辺境」とか「国境」という意味があるが、福井は「分子を一つの国にたとえてみると、フロンティア電子は国境警備隊のようなものだ。敵が攻めてきたときに迎え撃つのは、国の中心部にいる兵隊ではなく、国境にいる警備隊だという意味で名づけた」と語っている。

福井の理論を化学界に広げ認知させたのは、共同受賞者であるホフマンをはじめとする主としてアメリカの研究者であった。それだけに福井は、ことあるごとに日本の研究現場に対し、国際的な視野と公正で適切な評価を厳しく求めていた。自身の理論が、日本国内よりも欧米で早くから認められたからである。

この理論で福井はノーベル賞を受賞する。

「ひらめき」と「直観」が大事だ

福井は講演をするとき「ひらめき」と「直観」という言葉もよく使った。それは自身の研究体験に重ね合わせると、研究には「ひらめき」と「直観」が大事だという意味である。若い研究者や学生を相手にした討論では、必ずそれを力説していた。

福井は夜寝るときに、枕もとに鉛筆とメモ用紙を用意していた。メモ用紙は、福井夫人が新聞広告のチラシの裏を利用し、ノート大に切ったものである。福井は、夜中や明け方、ふいに何か思いつくことがあると語ったことがある。そのときに忘れないように、枕もとの用紙と鉛筆を手にしてメモをする。

ところがこのメモは、余り役立たないと語ったことがある。半分、寝ている状態でメモしたアイデアは、すごいものだと自分では思っているが、朝目覚めてよくよく考えると大したことではないことが多い。

福井は「メモしないでも覚えているような思いつきはたいしたものではない。メモしないと忘れてしまうような着想こそが重要だ」と語っている。

晩年、福井の講演会に筆者は同行したことが多い。講演の中で印象に残っているのは次のような言葉である。

「企業は自分のことだけ考えておればいいという時代は終わった。世界全体、人類全体のことを考えなければならない」

特に地球環境問題に関心を示し、人類の将来をいつも考えた発言をしていた。

福井は、「時間と空間を媒介して、宇宙空間の全ては因果関係でつながっている。ひとりの人間は、無限の過去、無限の未来とつながっている」という言葉残して他界した。

京都大学内のノーベル化学受賞記念碑