【23-15】大学は変わらなければならない/王樹国氏(その2)

霍思伊/『中国新聞週刊』記者 脇屋克仁/翻訳 2023年10月19日

大学は、これまで通りの在り方では急速に変化する社会に対応できない。産学連携、科学技術と教育の統合をさらに進めるべき――繰り返しそう主張してきた王樹国西安交通大学学長に大学改革の課題を聞いた。

(その1 よりつづき)

大学が規模を追求する時代は終わった

記者:ここ数年の大学改革は大学内に留まっていて社会に開かれていきません。なぜだと思いますか。大学の内部改革にはどのような困難があるでしょうか。

王樹国:改革が試験段階から社会に広がっていかない最大の問題は、社会全体の大学に対する評価基準――「タクト」が昔のままだからです。つまり、外部評価の体系が全体的に変わっていない状況で、大学内部の改革をどう進めても広がりをもつのは難しいでしょう。ここでいう「タクト」は主に政府部門のそれを指しています。例えば、「世界一流大学・一流学科」〔双一流〕建設、学科評価といった大学評価指標がそれにあたります。

「タクト」はもう1つあって、それは市場由来です。しかし、大学の市場に対する反応は鈍い。市場「タクト」の大学に対する影響は政府のそれに遅れを取りがちです。したがって、改革の段階で政府が考えなければならないのは、どうやったら市場のニーズが自然に「タクト」に変わるのか、その法則をつかむことです。この点の意気込みがまだ政府には足りません。

「タクト」が変わらないので、大学にはいま改革の自主的権限がありません。だから、政府が改革の空間をつくることがカギになります。例えば、産学連携は学際的ですが、いざ学科評価となると基準が旧態依然たるままですので、新しい学際的な学科は教育部の評価対象になりません。どんなに苦労しても評価体系から排除されるのですから、教員はモチベーションを失います。強力な教師陣など望むべくもありませんし、そもそも専攻さえつくれないのに、この分野の人材をどうやって育成するというのでしょう。

王樹国氏。(写真提供:西安交通大学)

記者:政策に望むことは何ですか。

王樹国:20大〔中国共産党第20回全国代表大会〕のあと、教育部の懐進鵬部長がミニ座談会を開いたので、そこで自分の意見を言いました。わたしが話したのは、中国の大学改革は「牽一髪而動全身」〔髪の毛一本引っ張っただけで全身が震える〕であって、全部を一度にやろうすれば歪(ひず)みが生じかねない、旧から新への過渡期が必要だということです。教育部がまず、改革の思想、プラン、実力、意志をもった一流大学を選定し、先陣をきって行動することを認め、そこから全方位的な改革に着手していくのが理想です。

かつて深圳でやったように、政府がいくつかの大学を選抜して、古い体制の枠組みを打破することを認める、そして、これからの新しい大学はこうだというモデルをできるだけ早く提示する、5年を目途に成否を判断する、ということです。大学の創造力は無限です。少し規制を緩めて自主的な権限を与えれば、手足を解放された大学は自発的に産学連携に進むでしょう。将来の方向性をみているからです。

実際、改革の最大のネックは考え方を変えることです。政府の考え方、大学の考え方、教員の考え方、企業の考え方を変えることです。まずは政府、次に大学です。政府の考えが変われば大学は学際や産学連携について議論できます。まずは政府の縦割りを打破しなければなりません。考え方というのはルールに導かれて変わるものです。そういう意味では、時宜にかなった政策と大学改革に対する政府の支持はきわめて重要です。政府が新しい政策を出せば改革におけるいくつかの問題が解決する、というのはよくあることです。

記者:改革がおこなわれれば、旧来の大学評価体系も変わるのでしょうか。

王樹国:大学はいまのようにランキングに拘泥すべきではありません。教育というのはサイクルが長いので、目先の利益を急いで求めてはなりません。大学の評価は理工文医の四大分野に基づいて5年に1回おこなうべきです。第1に、これらの分野での成果が「4つの面向」〔世界の科学技術の最前線、経済の主戦場、国家の重要ニーズ、人々の生命と健康の4つに目を向ける〕に適っているかどうか、これは第4次産業革命下における大学経営の指針でもあるべきです。第2に、われわれが提起した「トップ5」計画です。その学科分野で最も進んでいて、最も牽引力のある上位5人は誰か、あなたはそこに入っているか、入っていないならば入るようにする――そういう総括をどの学科でもおこなうということです。こうした評価体系は大学教員を、プロジェクトや経費、名声の争奪ではなく、実益にかなったことをする方向へと導いていきます。

記者:ここ数年、従来の評価に引っ張られて、中国の大学がどんどん没個性的になってきています。みな口を揃えて世界一流の総合大学をつくると言い、大規模化を追求しています。こうした状況で西安交通大学のような工科重視の大学は、どうやって自身の立ち位置を明確にしていくのでしょうか。

王樹国:これまでは時代の制約もあって、多くの大学がブームに流されてきました。しかし、規模の時代はすでに去ったと思っています。とくに工科大学については、大きければ大きいほどいいとは思いません。大学が本当にやるべきことは社会的リソースのシェアです。これは必ず今後の方向性になっていくでしょう。オーリン・カレッジなどは、人文科学、社会科学の育成をとくに重視しており、近隣の人文系大学のリソースから支援を受けています。

ある大学の良し悪しを正しくはかるのは、1つは自然科学と社会に対してどんな実質的貢献をしたかです。もう1つはどんな優れた人材を輩出したかです。いまの大学がこぞって規模の拡大を追求しているのは、政府の指導に問題があるからです。規模が大きくなれば学科も増え、学科評価の基礎点が上がり、高評価となる確率が高くなるというわけです。わたしは、大学は何か1つのことを成し遂げるだけで十分だと思っています。中国には全部で3000以上の大学があり、各大学が1つの分野で成果を出すことができれば、人材不足に悩むことはないでしょう。だから、差別化のための競争をして各大学が自分の特色をもつことが是非とも必要です。

西安交通大学中国西部科学技術イノベーションパーク。

(写真提供:西安交通大学)

記者:具体的に工科の教師陣についていうと、「論文偏重、現場軽視」の問題をどうやって打破しますか。工科の特性に鑑みた場合、具体的にどのような評価体系が必要か教えていただけますか。

王樹国:工科の評価体系も再編が必要です。教員は「貢献を以て英雄とみなす」べきです。多元的に評価し、理論研究・技術研究にせよ成果の応用にせよ、あるいは教育と研究をどちらも重視しているというのでもいいですから、社会の発展に利するのであれば大学はそれを支持すべきです。どのサーキットにもそれぞれの評価基準があります。研究ならば基礎理論の研究成果をみなければなりませんし、応用なら実際の経済効果のほうをみなければなりません。研究と教育を両方重視するというのであれば、どれだけ優れた人材を育成し、基礎的な知識体系を組み立てたかをみなければなりません。要するに教員のイノベーション力を評価すべきということであって、ただ論文をたくさん書けばいいというのは非常に時代遅れです。

すでに十数年前の時点で、わたしはハルピン工科大学で新しいサーキットを始めました。教員に成果の応用を促すために、成果の応用に特化した役職体系を新たにつくったのです。応用に成功すればそれだけ役職が上になるというものです。もちろん、やりすぎは厳禁でしたが。つまるところ大学は企業ではありません。だからわたしは教員に言いました。技術を市場に還元したらすぐに戻って来い、戻りたくないのなら科学技術タイプの企業家に転身すればいいと。つまり、大学と産業は相互に隔たるのではなく、自由に行き来できるようにしなければならないということです。

記者:最後にまとめていただきたいのですが、第4次産業革命に適した大学の新たな形とはいかなるものでしょうか。

王樹国:第1に、大学は実践のなかで絶えず新たな知識を吸収し、それから再び実践に戻るということをおこなわなければなりません。これは実践――理論――再実践――再理論を交互に繰り返すプロセスです。中国にはいま一流の学科が110以上ありますが、この繰り返しと目まぐるしく変わる激動期を経た後は、旧来の学科がたくさん淘汰されるでしょう。知識体系の再編後は、次の100年の発展を支えるに足る新たな安定期に再び入るはずです。

そのときには、コグニティブ・コンピューティングや6G通信がある程度発展し、ビッグデータや人工知能が最先端の学科になっているかもしれません。わたしは今世紀中頃にはそうなると思っています。現在は過渡期です。したがって、むこう数十年が変革のカギを握ります。この段階で落伍すれば次の段階はありません。

第2に、大学運営のあり方にも変化が生じるでしょう。つまり、大学と社会が社会発展の共通問題を共同で解決していくことがよりいっそう求められる時代だということです。大学の知識独占状態は今後もうなくなるでしょう。唯一、大学が強みをもてるとしたら、それは知識の範囲です。今後の発展に求められるのは系統的な思考ですので、この強みは新技術革命にとってとくに重要です。そういう観点では、大学は代替のきかない存在です。産学連携、科学技術と教育の統合は大学の再編的改革をいま生み出していますが、中国の大学が将来発展していくにあたって重視しなければならない、向き合わなければならない課題はまさにこれです。

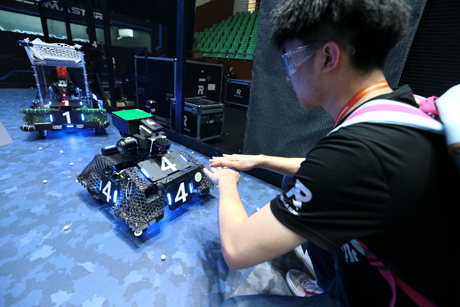

2019年、「RoboMaster2019」の一部の試合は西安交通大学でおこなわれ、

8つの大学の学生が対決を繰り広げた。(撮影/張遠)

※本稿は『月刊中国ニュース』2023年11月号(Vol.139)より転載したものである。