「宇宙大国」中国の実力―シリーズ・21世紀のスプートニク・ショック(2)

2019年8月27日

青木 節子 AOKI Setsuko:

慶應義塾大学大学院法務研究科 教授

略歴

防衛大学校社会科学教室助教授、慶應義塾大学総合政策学部教授などを経て、2016年4月より慶應義塾大学大学院法務研究科教授。1983年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、90年カナダ、マッギル大学法学部附属航空・宇宙法研究所博士課程修了。法学博士(93年)。専門は国際法、宇宙法。

ロシアを抜き去り、米国と宇宙の覇権を争う中国。その宇宙開発は今どこにいて、どこへ向かおうとしているのか。後れを取った日本が知らない「宇宙大国」中国の実力を分析する。

2016年10月17日、中国の有人宇宙船「神舟11号」が打ち上げられた。搭乗前に手を振る宇宙飛行士(新華社/アフロ)

軍用と民用に境のない宇宙開発

今の時代、宇宙開発で軍用と民用の境はありません。どちらかだけを取り出して伸ばすということは、技術的に高くつき過ぎるのです。米ソ冷戦の間、私たちはあまり知らずにいましたが、打ち上げられる衛星の実に75~80%は、軍事専用の衛星でした。

月刊誌『天文ガイド』(誠文堂新光社)には、ソ連や米国が打ち上げた衛星のリストが毎月載っていました。まだ日本が人工衛星を軌道に乗せられずにいた頃など、「こんなにたくさん打ち上げているのか」と、特にソ連の実績に驚いた人がいたようです。それらのほとんどは、軍事衛星でした。

状況は、ソ連が崩壊して冷戦が終わり、21世紀に入る頃までに変わります。専用軍事衛星の占める割合は、20%を切りました。各国軍隊はそれでどうしたかというと、民間衛星のカスタマーになりました。

例えば通信衛星です。光学センサーやレーダーを使って地上の様子を詳しく見る「リモートセンシング衛星」です。そうした民間衛星の、情報を買うようになります。

それで軍需が賄えるなら、民需を伸ばすことが一挙両得になります。中国がうんと拍車を掛けて宇宙利用の技術を伸ばそうとしているのは、これで納得がいく。民を伸ばせば、軍も伸びるわけです。

強靱(きょうじん)な宇宙産業を育成することが、とりもなおさず宇宙における軍事力を高めます。軍と軍事産業をユーザーにできるなら、宇宙産業がまた伸びる、というように、よい循環が成り立つのです。これを運動神経として身に付けられる国、それができない国とでは、力量の差が広がります。

宇宙とサイバーで覇権を競う米中

軍民相互乗り入れで、両者によい循環が成り立って双方伸びるという運動法則は、サイバー空間と似ているかもしれません。事実、アウター・スペース(宇宙)とサイバー・スペースは、技術において避けがたく交わり合っています。

宇宙における「資産」とは、衛星のような宇宙そのものに存在する部分、地上との間の、通信のリンク、そしてそのリンクをつくる地上の局の3つからなります。これを壊したいと思う悪意の主体なら、どこかにサイバー攻撃を掛けるでしょう。

「通信リンク」に電磁波攻撃を掛けるというのが、最もありそうな方法です。情報を盗み取ることだって、できるかもしれません。民生・商用の能力を宇宙で伸ばし、ひいては軍事力も伸びるようにするためには、サイバー攻撃・防御の力を向上させることが必須です。

宇宙と、サイバー。二種目で世界記録を狙える国は、どんどん限られていきます。米国、それに中国、でしょうか。日本の選択は、どちらと組むことか。先鋭な問いになります。

ロシアを凌駕した中国

では中国の今いる位置を見ておきましょう。特に米国との比較で、中国の宇宙能力をどう見積もるべきでしょうか。

最初に年表ふうにおさらいをしておくと、(1)中国が衛星を打ち上げたのは、1970年4月。日本の初衛星「おおすみ」に遅れること2カ月で、ソ連(当時)、米国、フランス、日本に次いで5番目に、自国の領域から国産ロケットで自国の衛星を打ち上げることに成功しました。

(2)1975年以降、大多数のリモートセンシング衛星を回収可能な衛星として開発・運用し、大気圏再突入技術を磨いています。

(3)有人宇宙船を宇宙に送り出し、戻して回収することに成功したのは2003年。ソ連、米国についで、3番目の達成でした。

ちなみに中国は宇宙開発の初期から、ミサイル、核兵器という2つの「弾」、そして衛星という「星」をみな強くする「両弾一星」政策を掲げていましたが、この頃から「三大宇宙大国」になったとも明確に言うようになりました。

(4)2007年1月には、米ソに次いで、衛星破壊(Anti-Satellite/ASAT)実験を挙行します。米国とソ連・ロシアが物理的破壊を伴うASAT実験を1986年以来控えていた中でのこと。世界の耳目を集めました。

衛星破壊実験 宇宙空間の人工衛星を攻撃兵器で破壊する。地上から打ち上げたミサイルで直接、人工衛星を破壊する方式や、打上げた兵器を標的の人工衛星の付近で自爆させて、衛星を破壊する方式などがある。実験は大量の宇宙ごみ発生の要因として問題視されている。中国は2007年に高度約865㎞にあった自国の衛星破壊に成功し、その後も実験を続けている。

(5)そして今、2013~14年ごろから、ロシアを能力面で凌駕し、米中二大宇宙大国時代を到来させたと言っていいでしょう。

というのも、2007年に、ロケット打ち上げ数がロシア22回、米国16回、中国10回、(日本2回)だったのに、2014年半ば頃から、ロケット打ち上げ能力、衛星保有数でロシアを抜き去ったからです。

前回 少し触れたように、2018年には、米国34回、ロシア16回に対し、中国は38回のロケット打ち上げを成功させました。インドは7回、日本は6回でした。

戦略分野で米国を抜き去る中国

多種多様な軍事衛星、汎用衛星の数と性能でまだ米国に及ばないとしても、限られた、それも戦略的に重要な分野で、米国を抜き去ることすらあるのが今日の中国です。

前回紹介した量子科学実験衛星がその好例でした。月の裏側に探査機を着陸させたのも、見ていた米国の専門家たちに驚異の認識を与えたことでしょう。

米国の「GPS」によく似たシステムを運用する「北斗シリーズ」という中国の測位航法衛星は、これまでに46回打ち上げられ、いま30機以上が運用されているといわれます。2020年には35機体制となって、米国と競える実力を身に付けました。

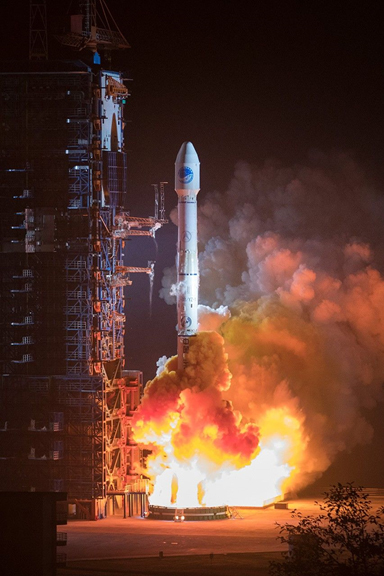

中国版GPS「北斗」が、2018年11月19日、 西昌衛星発射センターから打ち上げられた(新華社/アフロ)

バックアップを務める衛星の数など考慮すると、ここでの中国の能力はまだ米国より見劣りします。とはいえ、米国も現在31機体制ですから、数だけ単純比較すると、米国に決して負けてはいないのです。

※本稿は、ニッポンドットコム「「宇宙大国」中国の実力|シリーズ・21世紀のスプートニク・ショック(2)」(2019年7月31日)をニッポンドットコムの許諾を得て転載したものである。

転載元URL:https://www.nippon.com/ja/japan-topics/c06502/

関連記事

2019年08月20日 科学技術トピック 中国最新鋭の量子暗号衛星「墨子」―シリーズ・21世紀のスプートニク・ショック(1)