競技スポーツ科学の最前線

競技スポーツ科学の最前線

(国立スポーツ科学センター スポーツ科学研究部長・主任研究員)

国立スポーツ科学センター(JISS)は、国際競技力の向上を支援することを1つのミッションとしている。その向上のためには様々なスポーツ科学が関係するところだが、ここでは競技スポーツ科学、しかも自然科学的な検査・測定手法を用いる科学に話を絞らせていただく。

多くの対象に適用するように法則化されたものが科学的知見なので、競技スポーツ科学だからといってその知見をエリートスポーツ選手にそのまま適用しても効 果があがるとは限らない。しかし、同じ人間というくくりからすれば、これまでの知見がそれほど的外れであるはずもない。そこでJISSの支援では、強化現 場からあがってきた課題に対して、関連する知見を提供したり、必要な検査・測定を実施したりして、その後のトレーニングや練習がより効果的になるように努 めている。課題を解決するために用いられている検査・測定手法は、形態・身体組成、筋力・パワー、呼吸循環・代謝機能といった選手のフィットネスやコン ディションに関わるものが全体の約1/3、映像を主としたレース分析、ゲーム分析、動作分析といった選手のパフォーマンスに関わるものが約2/3となって いる。これは強化現場の需要を反映した比率である。

こうした支援の内容や流れからすると、1)エリートスポーツ選手の能力特性を検査・測定する方法、そして2)その能力をより効果的に向上させるトレーニン グや練習方法、についての研究や開発がJISSでの重要な仕事になる。数多くの仕事の中から、それぞれについて最前線を以下に2つずつ紹介する。

1)エリートスポーツ選手の能力特性を検査・測定する方法

1.形態の計測法

一般の形態計測では巻尺やマルチンを用いて四肢長や最大囲を計測するが、JISSでは服の採寸のために開発されたボディラインスキャナ(BLS)を用いて外見観察を含めて身体のより多くの項目を計測できるようにしている。 BLSは、身体の四方にある同期させた4台の特殊なカメラを約3mの高さから床まで10秒間ほどで降下させ、その間にレーザーシート光を発して体表面での 反射をカメラで受け、コンピュータ内に体表面の3次元座標を構築する装置である(図1)。 選手には薄い色の水着を着てもらって各関節点に小さな反射マーカーをつけてもらう。その後、暗室での計測となるが、約10秒間の立位静止なのでそれほど負 担にはならない。そして計測後はコンピュータ画面上で多方向から身体を観察できるし、データを保管しておけば継続的な形態変化も追えることになる。

BLSは、身体の四方にある同期させた4台の特殊なカメラを約3mの高さから床まで10秒間ほどで降下させ、その間にレーザーシート光を発して体表面での 反射をカメラで受け、コンピュータ内に体表面の3次元座標を構築する装置である(図1)。 選手には薄い色の水着を着てもらって各関節点に小さな反射マーカーをつけてもらう。その後、暗室での計測となるが、約10秒間の立位静止なのでそれほど負 担にはならない。そして計測後はコンピュータ画面上で多方向から身体を観察できるし、データを保管しておけば継続的な形態変化も追えることになる。

こうした利点はあるものの、実際に計測してみると様々な問題が生じてきた。そもそもエリート選手の中には身体の大きい選手もいるのでデータ取得範囲を 拡大させているし、足首の外果点が重要なので、それを取得できるように立ち台を10cm高くもしている。加えて、手が揺れないように取っ手スタンドを設置 し、手の指先点間90cm、足の第2指間30cmと肩、股関節の外転を規定して計測することにした。

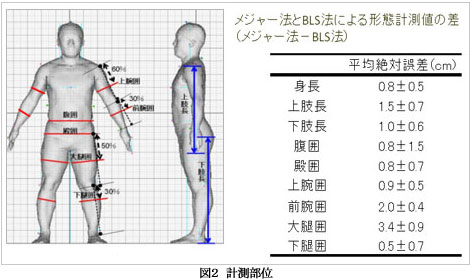

その場合、図2の項目についてメジャーによる計測値との差を確認している。しかし、この規定でも脇や股が開かずにレーザーシート光が届かない選手が出て きたので、手の指先間を10cmずつ、足の第2指間も5cmずつさらに2段階広げて計測することの妥当性を検証した。その結果、手の指先間110cm、足 の第2指間40cmとしても初めの規定と同等の値が得られることがわかった。こうした測定法の改善によって、継続した測定に耐えられ、しかも迅速な測定が 可能になっている。

2.スピードスケートのブレード形状の計測

競泳の水着が話題になったように、最近の競技力向上にはウエア、用 具、サーフェスなど身体の周辺にあるものの影響が大きい。選手の特性ではないが、周辺にあるものの特性を測定する方法の1つとしてスピードスケートのブ レード(刃の部分)形状を計測する装置を開発している。ブレードのロック(靴を前からみた刃のとがり)や曲がり(横からみた刃のそり)といった形状につい ては、これまで選手は経験をもとに自分に適した調整をしてきた。 そ れに対して、これらの形状を計測し、デジタルデータとして管理しようとするものである。そのために、まずスケート先進国オランダのスケートショップへ実態 調査に出かけた。その結果、市販の機器を用いてブレードのロックや曲がりは形づくられていて、技術者の経験知によって調整されているであろうことがわかっ た。

そ れに対して、これらの形状を計測し、デジタルデータとして管理しようとするものである。そのために、まずスケート先進国オランダのスケートショップへ実態 調査に出かけた。その結果、市販の機器を用いてブレードのロックや曲がりは形づくられていて、技術者の経験知によって調整されているであろうことがわかっ た。 そ こで、2台の接触式変位計(図3)の接触子をスライドテーブル(図4)に取り付け、ブレードへの接触を保ちながらこれらをブレード長軸方向へ移動させて ロックと曲がりを同時に計測できる装置を開発している。今後、製作過程における不具合を修正しながら測定精度を高め、遠征先に携帯できる軽量化などをクリ アーして実用化をめざしている。実用化すれば、管理されている計測値に照らし合わせて選手はブレードを自分に適した形状にいつでも調整できることになる。

そ こで、2台の接触式変位計(図3)の接触子をスライドテーブル(図4)に取り付け、ブレードへの接触を保ちながらこれらをブレード長軸方向へ移動させて ロックと曲がりを同時に計測できる装置を開発している。今後、製作過程における不具合を修正しながら測定精度を高め、遠征先に携帯できる軽量化などをクリ アーして実用化をめざしている。実用化すれば、管理されている計測値に照らし合わせて選手はブレードを自分に適した形状にいつでも調整できることになる。

2)エリートスポーツ選手の能力をより効果的に向上させるトレーニングや練習方法

1.カヌー選手のトレーニング方法

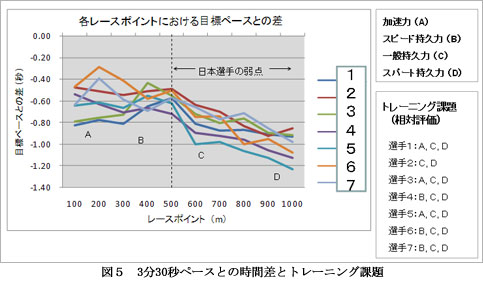

決められた距離までいかに短い時間で到達できるかを争う競技では、ピッチ、ストライド、スピードなどを経時的に求めるレース分析がよく行われてい る。カヌー競技(フラットウォーターレーシング)もその1つで500mや1000mで争うが、これまでレース分析は十分に行われてこなかった。そこで JISSではまず、1000mを3分30秒で漕ぐ世界一流競技者とトレーニング対象となった日本エリート選手の1000m実漕スピードのレース分析を行っ た。つぎに、1000mを便宜的に4つの区間に分けて、区間ごとに要求される能力に加速力(A)、スピード持久力(B)、一般持久力(C)、スパート持久 力(D)とわかりやすく名前をつけた。そして、3分30秒のレース分析結果との時間差から、相対的に劣っている能力を選手ごとにトレーニング課題とした (図5)。

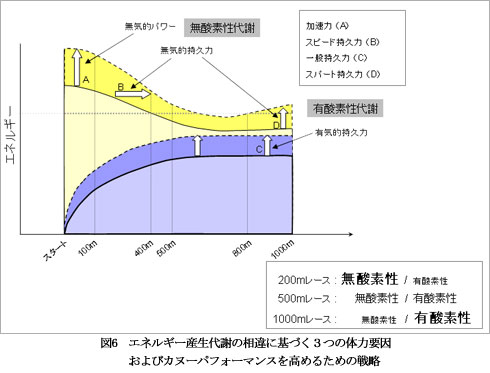

C、Dはすべての選手に課題とされていることからすると日本選手の弱点ともいえよう。さらに、スタートから100mまでのスピードをいくつか設定して、従 来の漕ぎ方、先行する漕ぎ方、維持する漕ぎ方をすると設定した100mまでのスピードに応じてそれぞれの予想タイムはこうなると提示した上で、選手自身に 今後のレースでどう漕ぐのか、そして目標のオリンピック予選でどう漕ぐのかを決めてもらった。もちろん、それを実現するためには劣っている能力を改善しな ければならないので、いつも行っているトレーニング内容が名づけたどの能力を高めることに貢献するのか、名づけた能力はどのエネルギー供給機構と関連する のか(図6)、さらには、年間の時季に応じてどの能力を高めるべきなのか、それに応じて実漕トレーニングの強度と量はどのくらいにすべきなのかを説明し た。

もちろん、実漕スピードと血中乳酸濃度との関係も調べ、有酸素性作業能を考慮した上でのトレーニングの強度と量である。このように、レース分析結果に基づ き、人間のもつエネルギー供給機構と関連づけてトレーニング方法を提案すれば、選手は納得してトレーニングに挑めることになる。

2.スキージャンプの練習法

高速移動をともなう競技においては、揚力や抗力等の空気力が競技記録に大きく影響する。したがって、空気力を最適化するよう姿勢を調整する技術が求めら れる。その技術練習を効果的にするためには、どのような姿勢が理論的に最適であるのかを実測データに基づいたシミュレーション結果などで確認しておくこと が重要となる。

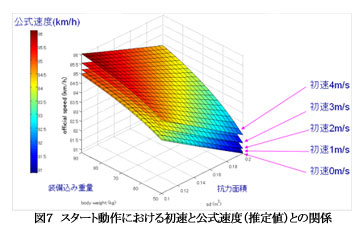

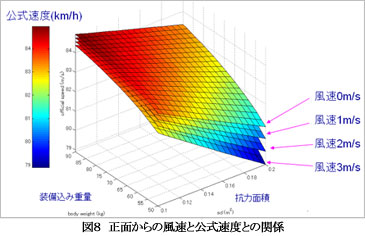

JISSでは、まずスキーノルディックコンバインドと ジャンプ選手の助走姿勢による空気力を風洞実験室で測定した。そして得られた空気力を選手にフィードバックするシステムを構築して効果的な技術練習が行え るようにしている。つぎに実際のジャンプ台の長さや傾斜を使って得られた空気力から助走スピード(公式速度)を算出した。装備込みの重量が軽くなったり、 抗力面積が大きくなったりすれば助走スピードが遅くなるのは当然であるが、助走スタートにおける初速を入れ込むと、初速1m/s程度ではそれほど効果はみ られないが、3m/s以上になると助走スピードを0.5km/h増大させることができることがわかった(図7)。

実際のジャンプで選手に初速を高めてもらったところ3.1m/s程度までは可能であることもわかった。