【22-02】中国企業創業のメカニズムとイノベーションの実態

2022年05月19日

柯隆:東京財団政策研究所 主席研究員

略歴

1963年、中華人民共和国・江蘇省南京市生まれ。88年来日、愛知大学法経学部入学。92年同大卒業。94年名古屋大学大学院修士課程修了(経済学修士号取得)。

長銀総合研究所国際調査部研究員、富士通総研経済研究所主任研究員、同主席研究員を経て、2018年より現職。静岡県立大学グローバル地域センター特任教授、多摩大学大学院客員教授。

主な著書に『中国「強国復権」の条件』(慶応大学出版会、第13回樫山純三賞受賞)、

『ネオ・チャイナリスク研究』(慶応大学出版会)。

1978年中国で「改革・開放」政策が始まった。当時の中国企業は、技術力はもとより、日常的な企業経営もままならなかった。中国製品の品質は予想以上に悪かったからだった。それもそのはず、当時の中国企業のほとんどは国営企業だったからである。国営企業の従業員にとって働いても働かなくても、給料は同じだったから、働く意欲がほとんど出てこない。

したがって、「改革・開放」の難関の一つは国営企業をどのように改革するかだった。国営企業はどんなに業績が悪くても、政府はそれを民営化しようとしなかった。しかし、国営企業のままでは、従業員の働く意欲を喚起できず、業績も改善されない。結局のところ、国営企業を抜本的に改革する代わりに、政府部門による国営企業への介入を弱める、いわゆる「政企分開」(経営機能と政府機能の分離)という改善策が試みられた。それによって国営企業の経営自主権を少し拡大させたが、経営的に大きな改善はみられなかった。その間、外国資本は徐々に中国に進出し、地場の草の根の零細企業は雨後の筍のように現れた。その代表格は郷鎮企業と呼ばれる都市周辺の農村地帯の農民が創業した小規模製造業だった。

「改革・開放」初期の創業ブーム

制度上、郷鎮企業は農村自治体の郷政府や鎮政府(日本の町に相当)が設立した集団所有制の企業だが、中身は農民個人が郷と鎮政府の名義を借用して設立した私企業だった。というのは当時(1980年代)中国で個人による企業設立は認められなかったからだった。これらの郷鎮企業は技術がなかったため、国営企業の技術者から技術指導を受けていた。それは国営企業による郷鎮企業に対する公式な支援ではなく、技術者個人の副業がほとんどだった。

1990年代に入ってから、中国では、自由化が一段と進み、個人による企業創設が認められたのを受け、これらの郷鎮企業のほとんどは政府との関係を清算し、正真正銘の民営企業になった。多くの郷鎮企業は技術力が乏しく、挫折してしまったが、生き残ったのは簡単な自動車部品やネジの生産などの小規模製造業である。しかし、これらの企業のほとんどは家族経営であるため、創業者が高齢化するにつれ、家族間の亀裂が走り、経営が行き詰まるケースが続出していた。結果的に、90年代に入ってから、一握りの郷鎮企業は脱皮し、生き残ったが、大半はその使命を終えて姿を消した。

90年代半ば以降、中国政府はさらなる経済発展を図るため、世界銀行などからのアドバイスを聞き入れ、インフラ整備に着手した。発電所や高速道路の建設に加え、都市再開発、すなわち、不動産開発が始まった。それに合わせた形で民営不動産会社が多数設立された。不動産ブームは現在に至るが、不動産市場はバブル化し、いつ崩壊してもおかしくない状態が続いている。

それと同時に、もう一つのブームが起きた。それは情報通信産業(IT)のブームである。アメリカなどに留学していた中国人留学生はインターネットという斬新の情報通信ネットワークに接して、自分の国でもこれを生かすビジネスができるのではないかと確信して、彼らの一部は帰国したあと、アメリカのビジネスモデルをコピーして創業した。そのなかで誕生したのはアリババやテンセントといった中国のプラットフォーマーのテック企業である。

これらのテック企業はビジネスについて成功を収めたが、ほとんどはハイテク企業ではない。そのビジネスモデルがアメリカ企業をコピーしたという事実からもわかるように、イノベーションに成功したからではなく、中国社会に適したビジネスモデルを考案できたから、それ相応の成功を収めた。

中国企業創業の秘訣

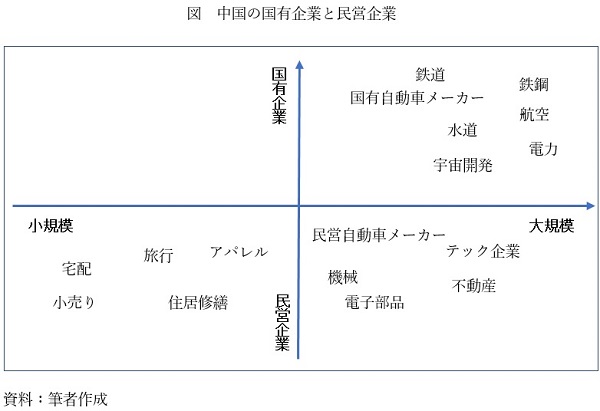

中国では、企業を創業して成功を収めるには、少なくとも二つ重要な要素がある。一つは、国有企業(90年代半ばに入ってから、国営企業のほとんどは株式会社に転換した。それ以降、国有企業と呼ばれるようになった)が進出していない分野でないと、民営企業が創業しても成功しにくい。すなわち、中国政府は民営企業が国有企業と直接競争するのを本音では認めていないからである。現在、大きく成長している民営企業のほとんどは国有企業が進出していない産業分野に特化している。

もう一つ重要な要素は、創業されるビジネス分野が供給不足でなければならないということである。本来、多くのビジネスの草創期において薄利多売は基本だが、中国では、民営企業にとってファイナンスする正規の金融市場が存在しないため、薄利多売のビジネスだと、初期投資と運転資金が重なり、キャッシュフローに問題が生じやすい。したがって、収益の最大化を追求する創業者が多い。それを実現するには、どうしても供給不足のビジネスでないと、高い収益性を実現できない。

ここで問われるのは、これらの民営企業のイノベーションと技術力である。実は企業にとってイノベーションは将来の高い収益を実現するための努力であり、目先においてそれが報われない場合が多い。目先の経営収益をあげるには、コストを削減しないといけない。それには、研究・開発費も含まれる。ある意味では、両者の関係はディレンマにある。

中国の民営企業を考察すればわかるように、アリババやテンセントといったプラットフォーマーは別として、中小企業が多い。たとえ生産高についてかなりの規模となっている企業でも、彼らは技術力の強い外国企業との競争を避けながら、価格の低い製品を大量生産して国内外で販売する低価格路線を徹している。それを実現するために、人件費などのコストを思い切って削減する必要がある。

むろん、時系列で中国民営企業を考察した場合、これまでの20数年間の歩みを辿れば、中国民営企業の技術力は少しずつ向上しているのは事実である。ただし、外国企業の技術レベルと比較して、依然として大きな開きがあるのも否めない。

国有企業のイノベーションと中国政府の産業政策

では、国有企業のイノベーションはどうなっているのだろうか。

これまでの40余年間の改革・開放による経済自由化が推進された結果、国有企業は重厚長大の産業分野に特化してきた(図参照)。2010年以降、国進民退の動きもみられたが、電子商取引やSNSといったニューエコノミーの分野には進出していない。携帯電話などの製造業について国有企業はほとんど技術力がないため、あえてチャレンジしようとしていない。

2021年から中国政府は従来の「中国製造2025」プログラムに代わって、新たに第14次5か年計画を始動させた。そのなかで、GPSや新素材、航空機エンジンなどの核心的技術を育成するプログラムが盛り込まれている。これらの新技術を育成するために、中国政府は巨額の財政資金を注ぎ込んでいるが、その多くは国有企業が受注して研究・開発を行っている。

問題はイノベーションには演繹法と帰納法があり、演繹法は政府が目標を定め、それを目掛けて国有企業がまい進する。国有企業の体質からそれは必ずしも成功するとはかぎらない。帰納法は企業の技術者が現在から出発して、一歩ずつ前進して、そのプロセスのなかで新しい技術が生まれる過程である。これについて主役は政府ではなく、企業であり、技術者個人である。

最近の中国をみると、政府はすべてをコントロールしようとしているようにみえる。研究・開発に対する評価にも政府が直接関与している。マスコミの報道によれば、中国企業と大学などの特許出願件数はアメリカを凌駕しているといわれている。その背景には、中国政府が促していることがある。しかし、出願されている特許がどれだけ技術力の向上に結び付いているかは定かではない。

今、世界で半導体部品は著しく不足しているが、世界半導体メーカーのトップ10社に中国企業がほとんどランクインされていない。中国は世界の工場の役割を果たしているが、ハイテク部品と原材料について純輸入国になっている。

むろん、中国は大きな国であり、人材も豊富である。ある意味では、無限の可能性を秘めている国である。ただし、経済学の古典的な命題の一つは国家と市場の役割である。それを考えれば、政府は資源配分を直接行うと、必ずといえるほど、非効率なものになってしまう。市場経済の基本は市場ができることは市場に任せることで、政府はあくまでも補完的な役割を果たす。最近の中国では、政府は全面的に出てすべてを主導しようとしている。だからこそ混乱がもたらされている。大胆に論評すれば、さらなる自由化を進めれば、中国経済はもっと成長していけると思われる。市場に任せれば、イノベーションも活発化する。中国にとって必要なのは「国進民退」ではなくて、「国退民進」である。中国経済は歴史的な分水嶺に差し掛かっている。

関連記事

2022年の中国経済の展望―ポスト北京オリパラの中国政治、経済と社会