【24-46】中央経済工作会議で示されたマクロ経済政策

2024年12月25日

露口 洋介(つゆぐち ようすけ):帝京大学経済学部 教授

略歴

1980年東京大学法学部卒業、日本銀行入行。在中国大使館経済部書記官、日本銀行香港事務所次長、日本銀行初代北京事務所長などを経て、2011年日本銀行退職。信金中央金庫、日本大学を経て2018年4月より現職。著書に『中国経済のマクロ分析』(共著)、『東アジア地域協力の共同設計』(共著)、『中国資本市場の現状と課題』(共著)、『中国対外経済政策のリアリティー』(共著)など。

中国では2024年12月11~12日に中央経済工作会議が開催された。今回は同会議で示された今後のマクロ経済政策について検討することとしたい。

より積極的な財政政策へ

12月12日に新華社が報じた中央経済工作会議の内容によると、中国経済が直面している主要な課題は国内需要の不足であると指摘し、さらに積極的で効果の見込めるマクロ政策を実施して国内需要を拡大する方針を示している。

マクロ政策のうち財政政策については、概要、次のように述べられている。

「さらなる積極的財政政策を実施する。財政赤字率を引き上げ、財政支出を拡大し、重点分野への支出を強化する。超長期特別国債の発行を増加させ、地方政府の専項債券の発行と利用も増加させるとともに、対象分野を拡大する。財政支出の構造を調整し、民生分野に注力し、消費を促進する。」

財政赤字率は2020年のコロナ禍の際に目標3.6%以上、実績3.7%となった後、2021年目標3.2%、実績3.1%、2022年目標2.8%前後、実績3.0%、2023年目標3.0%、実績3.8%、2024年目標3.0%とおおよそ3%前後で推移してきた。2025年についてはこれらを上回る財政赤字率が目標とされることが見込まれ、報道では政府関係者の発言として4%という数字が挙げられている。

適度に緩和的な金融政策

次に金融政策については、概要、以下のように述べられている。

「適度に緩和的な金融政策を実施する。金融政策手段の総量と構造という二重の機能を十分発揮させる。適時に預金準備率の引き下げと金利の引き下げを実施し、充分な流動性の水準を保持し、社会融資総量と通貨供給量の増加率を物価水準の目標を勘案した経済成長と整合的なものにする。人民元為替レートの合理的均衡水準における基本的安定を保持する。中央銀行のマクロプルーデンスと金融安定機能を探求し、金融手段を新しく創出し、金融市場の安定を維持する。」

「適度に緩和的な金融政策」という表現は2011年第1四半期の金融政策執行報告まで用いられてきたもので、同報告で今後の政策方針として「穏健な金融政策」という金融緩和よりではあるが緩和の程度が弱まったニュアンスの表現に変更された。その後、2017年初から若干引き締め気味の「穏健で中立的な金融政策」という表現にさらに変更されたが、2019年初から「穏健な金融政策」に戻され、本年11月8日に公表された2024年第3四半期金融政策執行報告においても、依然として今後の金融政策の方針として「穏健な金融政策」という表現が使われていた。今回の「適度に緩和的な金融政策」は2011年第1四半期以来の大きさの緩和を強調した表現ということになる。社会融資総量とは、一定期間内に非金融部門が金融部門から資金調達を行った量の総合計金額である。中国人民銀行はこの社会融資総量と広義通貨供給量の伸び率が名目GDPの伸び率とおおよそ整合的になることを金融政策の中間目標としている。今回の会議ではこのような状況を実現するために、今後も預金準備率の引き下げや金利の引き下げを行い、金融緩和政策をさらに積極的に進めて行くことが示された。

2025年の重点任務

会議では2025年の重点任務として9点が挙げられているが、そのうちの第1点は消費と投資を活性化して、国内需要を拡大することである。そのほか、科学技術のイノベーション、経済体制改革、対外開放、都市化、地域経済、環境問題、民生など7項目が挙げられており、もう一つの項目は、重点分野のリスク防止である。ここでは、システミックなリスクを発生させないという最低ラインを堅持すること、不動産市場の下落を押しとどめ回復させることが挙げられている。

積極的なマクロ経済政策

前述のとおり、今回の会議では財政赤字の対GDP比率を引き上げることや金融政策の適度に緩和的な政策の実施が決定された。報道されているように財政赤字率が4%に引き上げられるとすると、公式統計で見る限り改革開放以来初の高水準の財政赤字率になり、金融緩和政策についての表現も十数年ぶりのものである。成功するか否かは今後の状況を見なければわからないが、今後歴史的にみても大規模な景気刺激的財政・金融政策を打ち出し、経済成長の回復を強力に目指すことを明確に示したといえる。また、今回の会議の中で何度か「信頼」という言葉が使われている。大規模な景気刺激策の可能性を明確に示すことによって、マクロ経済の先行きに対する社会の信頼を高めることを狙っている。

人民元為替レートについて

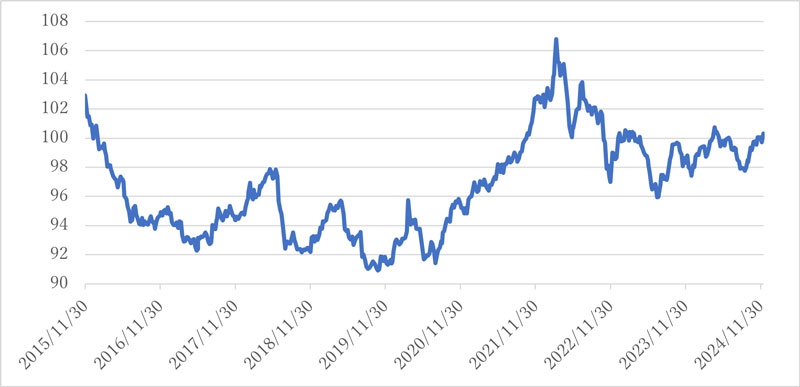

今回の会議でも、金融政策についての部分で人民元為替レートを合理的均衡水準で基本的に安定させることが述べられている。2023年10月のコラムでも述べた通り、中国では人民元為替レートは中国人民銀行の金融政策の手段と位置付けられている。従って、人民銀行がコントロール可能なものである。そしてその動きは対米ドルではなく、主要通貨のバスケットに対して調整されている。合理的な均衡水準での基本的安定という表現は過去から一貫して使用されている。しかし、バスケット通貨への連動の様子を示す中国外貨交易センター(CFETS)が公表している人民元の名目実効為替レート(CFETS指数)の動向を見ると、2015年8月の為替制度の改革(2015年8月のコラム参照)後に大きく下落した後、基本的にフラットな動きの範囲内に維持されていたが、2021年夏ころから上昇を続け、2022年の春頃からは急速に低下に転じ、2023年の秋頃からフラットな動きに戻っている(図)。

図 CFETS指数の推移

(出所)中国外貨交易センター

2021年の上昇については2021年8月の国務院常務会議で輸入物価の上昇への対応という方針が示されており、2022年春以降の下落については2022年4月の国務院常務会議で示された対外貿易企業の営業環境の改善、すなわち輸出促進という方針に沿ったものである。2023年秋以来の動きはバスケット通貨に対してフラットな動きに戻ったものと見ることができる。今回の会議でも、合理的均衡水準での基本的安定という方針が示されているが、今後、マクロ経済政策方針に応じた変動が行われるかもしれない。その場合は、景気刺激的政策の一環として輸出を促進するために、バスケット通貨に対して人民元安となる方向で調整が行われるであろう。ただし、今回の会議ではもっぱら内需の拡大が主要な課題として取り上げられており、不確定要素の多い外部環境に依存する外需については主要な課題とはされていないので、人民元為替レートは現状どおりバスケット通貨に対しておおよそフラットな動きが維持されるかもしれない。

(了)