【21-13】【近代編8】徐寿~清末の科学者

2021年06月02日

林 幸秀(はやし ゆきひで)

国際科学技術アナリスト ライフサイエンス振興財団理事長

<学歴>

昭和48年3月 東京大学大学院工学系研究科原子力工学専攻修士課程卒業

昭和52年12月 米国イリノイ大学大学院工業工学専攻修士課程卒業

<略歴>

平成15年1月 文部科学省 科学技術・学術政策局長

平成18年1月 文部科学省 文部科学審議官

平成22年9月 独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 上席フェロー(海外ユニット担当)

平成29年6月 公益財団法人ライフサイエンス振興財団 理事長(現職)

はじめに

このコーナーで取り上げたハイブリッド米の開発者である袁隆平氏が、5月22日に死去された。謹んで哀悼の意を表したい。

さて、これまでに清末の洋務運動を主導した曾国藩や翻訳家で数学者の李善蘭を取り上げたが、今回はやはり清末に活躍した科学者として徐寿(じょじゅ)に焦点を当てたい。

徐寿

生い立ちと教育

徐寿は、清朝末期の1818年に江蘇省無錫の農家に生まれた。無錫は長江デルタにあり、上海から約130キロメートル西で江蘇省省都・南京から約180キロメートル東に位置し、蘇州にも近い。すでにこのコーナーで取り上げた曾国藩 と李善蘭 は、ともに1811年生まれであり、徐寿は彼らの7歳年下となる。

読書人であった父は徐寿が4歳の時に亡くなり、母が徐寿と妹2人を育てていたが、その母も徐寿が17歳の時に亡くなってしまった。当時は早熟早婚のため、母が亡くなった時には徐寿はすでに結婚しており子供が1人いた。家族を養うため、農業に従事しながら商売をしたり上海に出かけたりしつつ、知識欲を満たすために読書に励んだ。しかし、単なる詩文や四書五経の読書では実際の生活にほとんど役に立たないと痛感し、より実用的な学問を目指すことになる。当時の無錫は手工業が盛んであり、徐寿もその影響で小さいときから自ら手を動かしていろいろなものを作るのが好きであった。青年期に達してからは、ものを作ることだけではなく、動作原理などを探求するための読書にも関心を示し、中国の古典や西欧科学技術の翻訳を通じて、数学、天文暦、物理、医学などに興味を持った。

盟友・華蘅芳との出会い

清朝衰退の要因であるアヘン戦争が開始されたのは、徐寿が22歳となった1840年であり、1842年には清朝が敗北して南京条約が締結されている。さらに太平天国の乱が始まったのが1851年である。これらの出来事に遭遇し、徐寿は自国の行く末に心を痛め、科学技術での立て直しを誓う。このころ徐寿は、華蘅芳(かこうほう)という優れた友人を得た。華蘅芳は1833年にやはり江蘇省無錫に生まれており、徐寿の15歳年下である。数学好きの父親の影響を受け、華蘅芳は10歳から中国の数学書を学習した。

徐寿は、華蘅芳と一緒に中国古典や翻訳書を勉強し、また機械模型などの製作も一緒に行った。1853年、徐寿(35歳)と華蘅芳(20歳)は連れだって上海の墨海書館を訪問し、同書館で翻訳・出版した西洋の近代物理、動植物、鉱物学などの書籍を購入するとともに、すでに取り上げた李善蘭 (当時42歳)と知り合いとなった。徐寿と華蘅芳は無錫に帰った後、これらの翻訳書で得た知識を元にした実験に没頭し、プリズム的なものを自作して光の分光実験を行ったり、摩擦による静電気の発生実験を行ったりした。1856年にも連れだって墨海書館を訪問し、翻訳書や実験のための器具や薬品を購入している。

蒸気船の製造

1951年に発生した太平天国の乱は、清朝軍の弱体化のため簡単には鎮圧されず、1953年に太平天国軍は南京を占領して天京と改名し、王朝を打ち立てた。危機感を抱いた清朝政府は、八旗などの直轄軍だけではなく、地縁血縁など個人と個人のつながりを重視した郷勇による軍隊に頼ることとした。曾国藩は1954年に自ら湘軍を組織し長江中流域において太平天国軍を迎え撃ったが、それだけでは太平天国軍に対処し切れなかったために、1862年に李鴻章に命じて安徽省で湘軍をモデルとした淮軍を創建させた。

曾国藩は太平天国軍と戦う中で、西欧の近代軍備である弾丸・火薬・銃・蒸気機関などを自前で整備することが重要と考え、安徽省安慶に安慶内軍械所を1861年に設置し、積極的に当時の中国人科学者・技術者を登用した。この機会に曾国藩の求めに応じて、徐寿と華蘅芳もさらには墨海書館で知り合った李善蘭も、安慶内軍械所で働くこととなった。徐寿はさらに次男の徐建寅(1845年生まれで当時16歳)も同行させている。

徐寿らは英国やフランスなどの軍艦が中国国内の河川を自由に航行する様子を見て、自分たちも外国船のような蒸気船を製造したいと考え、まず蒸気船の動力である蒸気機関の自作に取りかかる。翻訳書や近くの長江に停泊する外国船を外から観察したりして情報を集め、3か月かけて1862年7月に中国初の蒸気機関を製作した。

この成功に大いに喜んだ曾国藩は徐寿らに蒸気船を自作するように命じ、1863年から徐寿は華蘅芳や次男の徐建寅らと蒸気船の製造に取りかかった。1864年には太平天国の乱はようやく平定され、安慶内軍械所は南京金陵機器製造局となって南京に移転したが、徐寿らも南京に移動して引き続き蒸気船の開発を進め、ついに中国初の蒸気船「黄鵠」が完成し、1866年4月に曾国藩を招いて式典を挙行している。

1866年末に、より大規模な軍需施設である江南機械製造総局が上海に設置されると、徐寿らは曾国藩の招きに応じて上海に向かい、徐寿、徐建寅親子と華蘅芳は「恵吉」、「操江」、「測海」、「澄慶」、「御遠」などの設計・製造を指揮し、中国近代造船工業の新たな局面を切り開いた。

ちなみに、日本の幕末期の蒸気船開発をたどると、オランダの翻訳書などを元に日本で初めて蒸気機関を開発したのは島津斉彬率いる薩摩藩であり、その時期は1855年で徐寿の開発より7年早い。また薩摩藩は、開発した蒸気機関をその年のうちに既存の船に搭載し、日本初の蒸気船「雲行丸」を完成している。これも徐寿らの「黄鵠」の完成の11年前となる。ただし、「雲行丸」の技術的な完成度は低く、小舟並みの推力しかなかったという。実用的な蒸気船の開発は、鍋島直正の佐賀藩が1865年に製造した「凌風丸」が最初と言われている。つまり、清と日本はほぼ同時期に実用的な蒸気船を自力開発したことになる。

翻訳所と格致書院の設置

一連の蒸気機関や蒸気船の製造において、西欧の科学技術の習得が不可避であることを改めて認識した徐寿は、1868年に上海江南製造総局内に翻訳館を設立して西欧の科学関係の書籍の翻訳に従事する。徐寿は、主として1870年代から80年代の化学関係の書籍を体系的に選択し、英国人宣教師のジョン・フライヤー(傅蘭雅)とともに17年の間に『化学鑑原』(1871年刊)、『化学考質』(1883年刊)、『西芸知新』および『化学求数』(1883年刊)などを次々と出版していった。翻訳の中で徐寿は、英語の化学元素の第一音を漢字に訳しそれを同元素の漢訳名とした。例えば、金属元素の命名には、金ヘンを使いそれにこの元素の英語読みの一音を付ける形で、新しい漢字を作成した。鈉(ナトリウム)、鋅(亜鉛)、鎂(マグネシウム)などである。

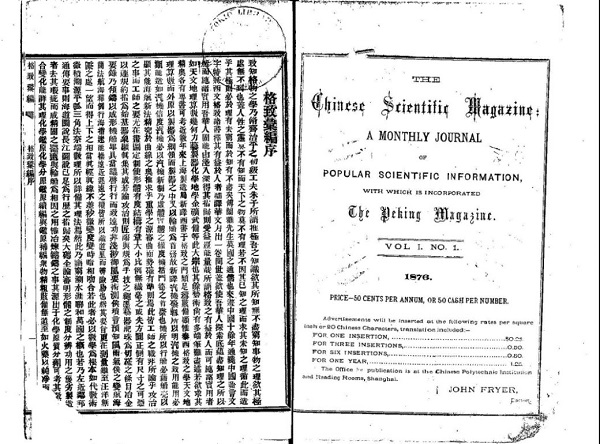

科学技術の知識を伝授するために、徐寿らは中国で初めて科学技術の知識を教える場所として、上海に格致書院を創立した。1879年に正式に学生の募集を開始し、鉱物、電気、測量、土木・建設、蒸気機関、製造などの授業を行った。徐寿はまた、中国初の科学技術誌『格致彙編』を創刊した。同誌は7年間出版され、多くの西洋の科学技術知識を紹介し、近代科学技術の普及に重要な役割を果たした。

『格致彙編』第一巻。ジョン・フライヤーの名前も見られる。(国立国会図書館デジタルコレクションより)

1884年に徐寿は病に倒れ、67歳で亡くなった。なお、徐寿の次男である徐建寅は、父徐寿の生存中はずっと父に付き従って父の補佐をしていたが、父の死後は火薬の開発に心血を注ぎ、1900年に中国初の無煙火薬の製造に貢献したが、1901年には火薬製造中の事故で亡くなっている。親子二代で機械や化学の研究開発に殉じた生涯であった。

一方盟友の華蘅芳は、上海江南製造総局内の翻訳館で翻訳を担当し、また格致書院で数学などを教えた。晩年は教育活動が中心となり、上海の格致書院だけでなく、天津武備学堂、湖北両湖書院(武昌)、江陰南菁書院(無錫)などで教鞭を執り、1902年69歳で亡くなっている。

参考文献

- 汪広仁編『中国近代科学先駆徐寿父子研究』清華大学出版会、1998年

- 管成学『过渡時代的奇人:徐寿的故事』吉林科学技術出版社、2012年

- 孔国平、佟健華、方運加『中国近代科学的先行者:華蘅芳』科学出版社、2012年