日本と中国の宇宙観測

日本と中国の宇宙観測

(独立行政法人宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部名誉教授)

1.大型気球による宇宙観測

日本と中国の宇宙観測のうちで、人工衛星などの飛翔体による観測について、両国の発展の跡をたどり、将来の共同研究のための資料としたい。

日本の飛翔体による宇宙観測は、戦後の気球による宇宙線観測が最初と考えてよいであろう。神戸大学、立教大学が中心となって、1954年から始められた。 後には東京大学原子核研究所の宇宙線部門が中心となり、原子核乾板と相互作用物質を交互に積層したエマルションチェンバーと称する装置が考案され、7回の 気球観測が行われた。1965年以後は、東京大学宇宙航空研究所に設置された気球部門で、X線天文学、太陽物理学、赤外線天文学、上層大気、大気光、エア ロゾルなどの観測が行われるようになった。恒久的な飛揚場が、岩手県三陸町(現在の大船渡市)につくられた。中国でも、1980年頃から中国科学院を中心 に、気球観測の準備が始められた。宇宙航空研究所との間で、技術交流が行われ、中国の科学者が長期に研究所に滞在した。

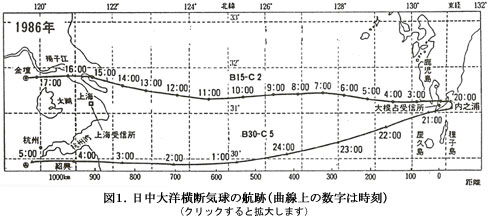

1986〜1988年には、日中大洋横断気球飛揚という大事業が行われた。これは、気球の長時間飛揚の技術的な問題をさぐることが主目的であるが、同時 に、赤外線天体、宇宙線、X線の観測も行われた。中国からは試験観測のためのX線検出器が持ち込まれた。放球は鹿児島県内之浦町(現在の肝属町)から行わ れ、中国側は上海天文台と移動観測車で受信が行われた。双方で受信できる東シナ海の中央で、受信の引継ぎが行われ、以後の飛揚と回収は中国側にゆだねられ た。全部で8回の飛揚が行われ、回収も成功した。しかし、上層の東風は南北成分があるために飛翔航路は大きく南北にずれることがあり、回収班は長距離の移 動を余儀なくされ、大変な作業のようであった。中国からは、X線天文学と赤外線天文学の観測器が持ち込まれ、中国へ向けて飛揚し、観測が行われた。

三陸大気球観測所は2007年に閉鎖され、今後は北海道大樹町が飛揚場となるが、これまでの50年間に、500回以上の気球飛揚が行われると共に、気球や 飛揚技術の改良も行われ、性能、信頼性は大きく進歩した。最高到達高度は53km、最大気球は50万m3、となっている。標準的な仕様は、観測器重量 300kg、高度35km、観測時間10時間以上である。南極周回気球をはじめ、アメリカ、ブラジル、インド、オーストラリアなど海外での観測も多く行わ れた。観測は天文学、地球物理学の他、生物の微小重力実験、衛星搭載機器の試験、環境汚染物質の観測、など多方面にわたっている。現在の研究課題は高圧気 球による長時間飛揚と回収である。

中国では、1982年から高能研と紫金山天文台が共同で、X線天文学の観測を始め、検出器の性能試験としてバックグラウンドの観測を行った。本格的な観測 は、1984年から始まり、大型のシンチレーションカウンター、比例計数管を用いて、かに星雲のパルサー、白鳥座X-1などのX線天体を観測した。日中大 洋横断気球による観測も、同じ計画の中で行われたものである。1993年には、更に検出器を大型化し、狭視野のコリメーターを取り付けて走査を行い、これ を逆変換して撮像を行った。現在、この方法は中国の衛星観測に取り入れられ、衛星計画が進んでいる。上海天文台では、1970年代の終わりから、気球搭載 用の赤外線望遠鏡の開発が行われ、1982年から、太陽、銀河中心、その他の赤外線観測が行われた。日中大洋横断気球にも搭載された。1990年には、紫 金山天文台と天文機器研究所が共同で多波長遠赤外線望遠鏡を製作し、赤外線天体の観測を行った。1987年に中国を訪問する機会があり、高能研、大気物理 研究所など、三つの研究機関が気球の製作、搭載機器の製作、気球飛揚を分担して、準備を進めている状況を見学することができた。中国の気球の性能や、 1990年以後の観測については報告がないので、わからないが、北京郊外の飛揚場が航空路の関係で使用を中断しているという情報がある。

2.ロケットによる宇宙観測

1955年から東京大学生産技術研究所で研究されていたロケットは、電離層研究者の要請で、国際地球観測年(IGY)のための観測ロケットとして開発が 進められ、1958年に、2段式のκ-6ロケットが60kmの高度に達し、上層大気の観測を行った。以後、観測と並行して、ロケットの改良と大型化が図ら れ、衛星打ち上げ用のロケットに発展した。1962年に、鹿児島宇宙空間観測所(現在の宇宙航空研究開発機構内之浦宇宙空間観測所)が開設され、ロケット 打ち上げの恒常的な施設となった。1964年、東京大学宇宙航空研究所が設立され、ロケット、気球、人工衛星の開発研究とこれらを用いた観測による宇宙空 間の研究所の誕生となった。ロケットはκ-8(200km、1960〜1970年、16機)、κ-8L(1962〜1966年、12機)、κ- 9M(1962〜1988年、81機)、L-3H(1000km以上、1966〜1977年、9機)、と発展した。1970年、L-4S-5ロケットに よって、日本で最初の人工衛星「おおすみ」の打ち上げに成功し、以後、衛星観測が中心となり、ロケット観測は減少することになった。現在は、宇宙航空研究 開発機構宇宙科学本部によって観測事業が引き継がれ、1段式のS-520(150kg、350km、1980年以来24機)、S-310(70kg、 190km、1975年以来38機)、S-210(20kg、110km、1969年以来44機)と2段式のSS-520(140kg、1000km、 1998年以来2機)を使用して、観測が行われている。S-210は電離層の観測のために開発されたもので、国立極地研究所により、31機が南極昭和基地 で打ち上げられた。ロケット観測は観測時間が10分程度と短いことと、日本では海上へ向かって発射するので、回収が困難なことが欠点である。また、漁業者 との協定により、ロケットの打ち上げ時期に制限があるため、時期的な制約のある自然現象の観測は困難なことがある。これまでに、電離層、磁気圏プラズマ、 上層大気、X線天文学、紫外線天文学、赤外線天文学、太陽物理学、粒子線などの観測が行われ、初期の宇宙天文学において、大きな成果をあげた。ロケットの 精密な姿勢制御を利用して、天体の撮像観測も行われた。人工衛星による観測のための基礎的な技術が培われたことも成果と考えてよいであろう。

中国のロケット観測は、海南島で行われており、主として微小重力下での材料の製造実験が行われているが、科学観測の計画も進められているようである。

3.周回衛星による宇宙観測

地球を周回する観測衛星の打ち上げは、人工衛星打ち上げ用に開発されたM(μ)型ロケットによって行われた。1971年、M-4Sロケットによ り、試験衛星「たんせい」が打ち上げられたのを初めとして、電離層と宇宙線観測衛星「しんせい」(1971年)、プラズマ実験衛星「でんぱ」(1972 年)、太陽観測衛星「たいよう」(1975年)、国際磁気圏観測計画(IMS)に参加した「きょっこう」、「じきけん」(1978年)、X線天文衛星「は くちょう」(1979年)、国際太陽活動極大期観測(SMY)に参加した太陽観測衛星「ひのとり」(1981年)、国際中層大気観測計画(MAP)に参加 した大気観測衛星「おおぞら」、X線天文衛星「てんま」(1983年)と「ぎんが」(1987年、日英米)、オーロラ観測衛星「あけぼの」(1989 年)、太陽観測衛星「ようこう」(1991年、日米英)、磁気圏尾部観測衛星「Geotail」(1992年、日米、デルタロケット212によって打ち上 げられた)、X線天文衛星「あすか」(1993年、日米)、宇宙実験回収衛星「スペース・フライヤー・ユニット、SFU」(1995年、日米、HIIロ ケットで打ち上げられ、スペースシャトルSTS-72で回収された、冷却赤外線望遠鏡搭載)、世界で最初のスペースVLBI衛星「はるか」などが打ち上げ られた。これらの打ち上げは、ロケットの改良と並行して行われ、衛星重量は大きくなり、性能も向上した。「はくちょう」は100kgであったが、「あす か」は400kgであった。2003年に、三機関の統合による宇宙航空研究開発機構が発足し、新機関による打ち上げが行われた。X線天文衛星「すざ く」(2005年、日米)、小型オーロラ観測衛星「れいめい」(2005年)、赤外線天文衛星「あかり」(2006年、日欧韓)、太陽観測衛星「ひの で」(2006年、日米英)、が打ち上げられた。日本の科学衛星はアメリカ、ヨーロッパに比べると小型ではあるが、特徴のある高性能の観測装置を搭載し、 大型衛星に匹敵する成果を挙げたのが特徴である。例えば、「はくちょう」衛星の“すだれコリメーター”、「ひのとり」と「てんま」のガス蛍光比例計数管、 「あけぼの」の電場計測装置、「ようこう」のフーリエ変換硬X線撮像装置、「あすか」のCCDX線検出器、「ひので」の高分解能可視光望遠鏡と高精度姿勢 制御などである。これらの成功により、日本は宇宙科学で、世界の高い地位を確保している。

中国の宇宙観測は、1970年に打ち上げられた実践-1号衛星による宇宙放射線の観測に始まる。この衛星には、ガイガーカウンター、太陽X線検出器が搭載 され、観測器の宇宙環境での試験的な観測が行われた。実践-2号(1971年)、実践-3号(1981年)、実践-4号(1994年)の実験内容は明らか にされていない。実践-5号(1999年)は科学実験衛星、実践-6号は宇宙環境探査衛星、実践-7号は科学探査衛星となっているが、実験内容は不明であ る。実践-8号(2006年)は育種衛星で、植物の種子を搭載し、回収して宇宙環境で発生した突然変異により品種を改良しようとする計画である。この衛星 には、日本との協力実験が2件搭載された。生物実験と宇宙線観測であるが、いずれも正式の協力ではなく、生物実験は試料(線虫)を提供し、回収後その分与 を受ける、宇宙線観測は装置の調達に協力するという形式で行われた。宇宙線観測は原子核乾板と相互作用物質を組み合わせた小型のエマルションチェン バー(10cm×10cm×10cm)で、目的は、将来の大型エマルションチェンバーによる観測の可能性をさぐることである。2006年9月に、酒泉打ち 上げセンターから、長征2号丙によって、低高度の略円軌道に打ち上げられ、15日間フライトして回収された。原子核乾板の現像と解析の一部は日本で行われ たが、遠地点高度が350km程度と高かったために、放射線帯粒子の混入が多く、この高度での宇宙線の観測は困難であるという結論になった。しかし、これ は世界最初の原子核乾板の衛星フライト実験であった。中国の観測衛星で、大きな成果をあげているのは、ヨーロッパ宇宙機関(ESA)との協力で打ち上げた 双星計画である。この計画は2機の衛星、探測-1号(近地点高度550km、遠地点高度63,780km、軌道傾斜角28.5°)と探測-2号(近地点高 度700km、遠地点高度39,000km、軌道傾斜角90°)から成り、2機の衛星の製作と打ち上げを中国が行い、観測装置の製作とマドリッドでのデー タ受信をESAが分担した。観測の目的は太陽風と太陽磁気圏の相互作用および、太陽フレア、太陽高エネルギー粒子の研究である。打ち上げは西昌と太原から 長征2Cロケットで、2003年と2004年に行われ、現在、ESAの4機のクラスター衛星との共同観測も含めて観測が継続されていて、すでに多数の論文 が発表されている。双星計画は、日本のGeotail衛星と同じ観測目的の衛星であるが、多数の衛星で磁気圏の広い領域を同時に観測していることが特徴で ある。

4.月、太陽系天体の探査

日本の太陽系天体探査の最初は、ハレー彗星の接近観測である。「さきがけ」、「すいせい」という2機の探査機が、1985年1月8日と1985年 8月18日に打ち上げられ、1986年3月11日に699万kmまで、1986年3月8日に15万1000kmまでそれぞれ接近した。観測器は、太陽風磁 場観測器とプラズマ観測器、彗星の放出する水素のコロナを撮像する紫外線カメラと太陽風観測器がそれぞれ搭載された。重量はわずか140kgで、このよう な小型衛星がハレー彗星に接近した技術は高く評価された。打ち上げに先立つ1984年10月に、直径64mのアンテナを備えた長野県の臼田宇宙空間観測所 (現在の宇宙航空研究開発機構臼田宇宙空間観測所)が開設した。火星探査機「のぞみ」は1998年7月に打ち上げられ、地球によるスイングバイを行いなが ら火星に接近を試みたが、推進系の故障のため火星周回軌道へ投入できなかった。小惑星探査機「はやぶさ」は2003年5月に打ち上げられ、2005年9月 に小惑星いとかわに到達し、カメラによる撮像、赤外線分光観測と着地によるサンプルの採取を行った。がれきの集合体のような、いとかわの映像に世界中が驚 きの声をあげた。現在、「はやぶさ」は地球への帰還の途中にあるが、大気圏への再突入という難関を突破しなければならない。「はやぶさ」には、はじめてイ オンエンジンが使用された。月探査機「かぐや」は、総重量2900kgという観測史上最大の月観測衛星で2007年9月14日にHIIロケットにより種子 島宇宙センターから打ち上げられ、10月19日に高度約100kmの月の極軌道に投入された。「かぐや」には11の観測装置と2個の小型周回衛星、ハイビ ジョン撮像装置が搭載された。観測装置は高精度で、これまでよりも精密な月面地図が作製された。小型衛星はデータの中継と月の重力の精密観測に用いられ た。ハイビジョンは、アポロ計画以来の美しい地球の出を映し出した。宇宙航空研究開発機構(JAXA)では、現在、金星探査機(Planet-C)とヨー ロッパ宇宙機関(ESA)との共同の水星探査機(Beppi Colombo)の計画が進行中である。

中国は、2007年10月24日、月探査機嫦娥-1を打ち上げ、高度200kmの月周回軌道に投入した。搭載された観測器は、レーザー高度計、ステレオカ メラ、γ線分光器、X線分光器、マイクロ波電波計、高エネルギー粒子検出器、太陽風検出器である。観測器はすべて正常に動作し、データが取得されている。 将来の計画としては、火星探査機蛍火-1号を2009年10月にロシアのフォボスーグルントと同じロケットで打ち上げると発表した。火星周回軌道は、近火 点高度800km、遠火点高度8万kmで、プラズマ観測装置、衛星間電波実験装置、磁力計、光学撮像モニターが搭載される。重さは110kgである。

5.国際協力

国際協力は、観測技術を補うためだけに行うのではない。X線天文衛星「ぎんが」は、日英協力でつくられたが、日本にこれを製作する技術がなかった訳では ない。X線天文学における国際的な孤立を心配した先人は、はやる若者を説得して日英協力を成立させた。英国から技術も習得したが、それより大きな効果は英 国人を通じて成果が世界中に宣伝されたことと外人コンプレックスが全くなくなったことである。「ぎんが」は最初の本格的な国際協力であると共に、日本のX 線天文学が一時ではあるが、世界の頂点に立つ契機を与えた。衛星計画は巨額の費用を要するので、国際協力によって費用を分担する目的でも行われる。科学に おける国際協力は、国際情勢にあまり影響されること無く、友好関係を維持できる手段でもある。学問は、本来国際的なもので、研究方法や成果を公開すること によって発展してきたものである。

国際協力で、相手方の進め方や研究目的を批判することはほとんどないが、宇宙計画の場合は、費用が巨額であるので、リスクは避けなければならない。相手方 の弱点をよく理解しておくことも必要である。中国の場合、弱点は観測装置が必ずしも最適または最新の設計になっていないことである。少ない経験ではある が、日中協力で感じたことは、技術者の科学に関する理解と科学者の技術に関する理解が不十分であることが原因と考えられる。これまでの観測を見ても、観測 には成功したが、世界的な競争力のない結果が多いのではないだろうか。中国の科学者によれば、現在はまだ準備研究の段階で、まずは失敗をせず、観測できた という実績が必要なのであって、今後に期待してほしいと言っている。

中国は、ヨーロッパ各国とは、ガリレオGPSシステムの関係もあって、積極的に国際協力を進めている。ESAと協力の双星計画の他、英国とは定期協議を行 うと共に、災害監視衛星北京-1号衛星の製作を行っている。ドイツは、中国が計画しているX線天文衛星硬X線変調望遠鏡(HXMT)の検出器を担当する。 中国はフランスの小型衛星太陽爆発監視衛星(SMESE)に高分解能X線検出器を搭載する計画を進めている。日本の計画では、まだ採択になってはいない が、早稲田大学が国際宇宙ステーションで高エネルギー宇宙線を観測する計画CALETに参加を希望し、エネルギー測定用のシンチレーションカウンターを分 担することを提案している。しかし、日中間には、まだ宇宙機関間の協力協定がなく、推進できない状況にある。

- 大気球のあゆみ、宇宙科学研究所、1993年3月

- http://www.isas.jaxa.jp/j/enterp/ball/index.shtml

- http://www.isas.jaxa.jp/j/enterp/rockets/index.shtml

- http://www.isas.jaxa.jp/j/enterp/missions/index.shtml

- Space Science Activities in China, COSPAR National Report by CNCOSPAR, July 2008

- Space Astronomy in China, AI Guoxiang and YAN Yihua