第140回中国研究会「米国の新興宇宙企業を猛追する中国の宇宙開発」(2021年2月19日開催)

「米国の新興宇宙企業を猛追する中国の宇宙開発」

開催日時: 2021年02月19日(金)15:00~17:00

言 語: 日本語

開催方法: WEBセミナー(Zoom利用)

講 師: 辻野 照久(つじの てるひさ)氏

元宇宙航空研究開発機構国際部 参事

講演資料:「 第140回中国研究会講演資料」( ![]() 1.77MB )

1.77MB )

講演詳報:「 第140回中国研究会講演詳報」( ![]() 6.83MB )

6.83MB )

YouTube[JST Channel]:「第140回中国研究会動画」

「米企業スペースXと中国の2強時代に 辻野照久氏が宇宙開発の近未来図予測」

小岩井忠道(アジア総合研究センター準備・承継事業推進室)

長年、中国の宇宙開発を注視し続けている辻野照久元宇宙航空研究開発機構国際部参事が、科学技術振興機構主催の中国研究会で発展が目覚ましい中国の現状と、米国の新興宇宙企業「スペースX」の急激な台頭を詳しく紹介し、「『スペースX』に対抗できるのは中国だけという世界2強時代になる」という興味深い見通しを示した。

科学技術振興機構主催の中国研究会で講演する辻野照久氏

月面有人基地建設が次の目標

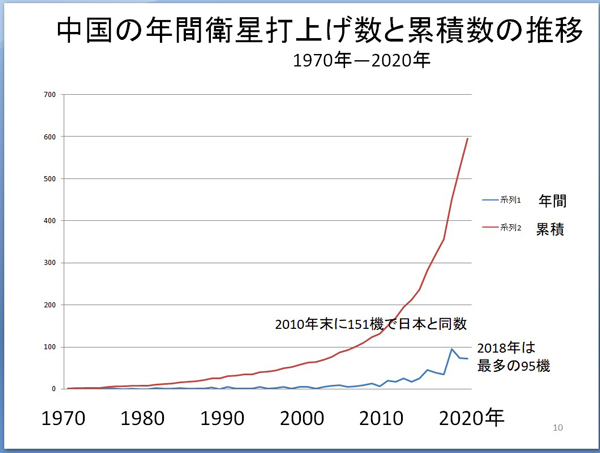

中国の衛星打ち上げ累積数は2010年に151機と日本と同数になり、2020年までに596機と大きく引き離し、米国、ロシアに次いで世界第3位。このうち航行測位システムを担う「北斗衛星」は、2000年以降59機打ち上げて51機が運用中。中国宇宙ステーション「天宮」の構築を目指しており、物資補給船「天舟」が2017年に長征7型ロケットによる初飛行に成功した。昨年10月には新たな宇宙飛行士候補者として空軍パイロットだけでなく一般人の科学者や技術者を含む18人を選抜した。2021年2月には、火星探査機「天問1号」の火星周回軌道投入に成功、5月に火星着陸を予定している。

こうした中国の宇宙開発の目覚ましい進展を辻野氏はまず詳しく紹介した。近年の世界の宇宙開発状況を見ると、有人月探査に焦点が置かれている感が強い。中国は、2013年に無人探査機「嫦娥3号」で月着陸を成し遂げ、2019年1月には「嫦娥4号」で月の裏側着陸にも成功した。昨年12月には「嫦娥5号」により月面からの試料回収に成功している。辻野氏は、中国の次の目標が月面有人基地建設で、さらにその先、2050年ごろの火星有人着陸を目指している、と見通しを語った。

(辻野照久氏講演資料から)

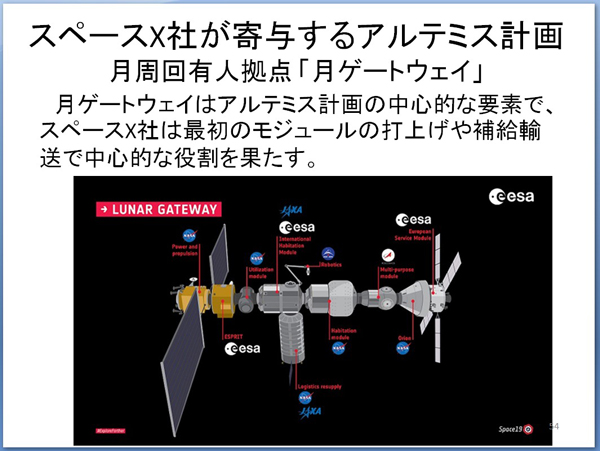

一方、米国は2024年ごろに月に再び人間を送り込むアルテミス計画を進めている。こちらは米航空宇宙局(NASA)に日本の宇宙航空研究開発機構(JAXA)や欧州宇宙機関(ESA)、カナダ宇宙庁(CSA)、ロシアのロスコスモス、オーストラリア宇宙庁(ASA)などが協力する。さらに米国の新興宙企業「スペースX」が大きな役割を担うのが、これまでの国際協力にみられない大きな特徴だ。計画では、有人宇宙ステーション「月軌道プラットフォームゲートウェイ」が重要な施設となるが、「スペースX」は、最初のモジュールの打ち上げを受注し、補給物資輸送でも主力を担うとみられている。

米国で急成長の新興宇宙企業

今回の講演では、この「スペースX」に辻野氏が注目しているのが、強く印象に残った。最近、ニュースでも取り上げられることが多い「スペースX」とはいかなる企業か。米国の著名な実業家で、技術者、投資家でもあるイーロン・マスクが創設し、CEO(最高経営責任者)となっている。電子メールアカウントとインターネットを利用した決済サービスを提供するPayPal(ペイパル)社の設立に関わり、この社の売却益で「スペースX」を創設した。電気自動車や太陽光発電のベンチャー企業で株価急上昇が国際的な関心を集める「テスラ」の共同創設者、CEOとしても著名な人物だ。

(辻野照久氏講演資料から)

辻野氏によると、「スペースX」は自社開発のマーリンエンジンを1段目機体に9個並べた巨大ロケット「ファルコン9」を開発したほか、貨物輸送船「ドラゴン」、搭乗員輸送船「クルードラゴン」を開発した。「クルードラゴン」は、昨年11月、野口聡一さんたち4人の宇宙飛行士を乗せて「ファルコン9」によってケネディ宇宙センターから打ち上げられ、国際宇宙ステーション(ISS)に送り届けた。これまで2回6人の飛行士をISSに送り届けることに成功している。このほか1万4,000機以上の低軌道通信衛星群「スターリンク」によるインターネット通信事業も開始し、既に1,000機以上打ち上げている。米国の軍事衛星打ち上げにも参入している。

2010年に初打ち上げに成功して以来、「ファルコン9」は、2月16日までに111回打ち上げて失敗は1回だけという高い成功率を誇る。もう一つの大きな特徴は1段目機体の回収・再利用が可能なこと。海上に設置した30メートル四方の小さな着陸場に打ち上げた機体を着陸させる実験は、着地スピードが速すぎで衝突炎上するといった失敗を4回繰り返したが、2015年に機体回収に初めて成功して以来、70回の回収に成功し、回収した機体を再使用した打ち上げも53回(回収失敗も含む)ある。

中国と「スペースX」に共通点

こうした「スペースX」の実績を紹介したうえで辻野氏は、中国の宇宙開発の進め方と「スペースX」に様々な共通点があるという興味深い見方を示した。カリスマ的な指導者の下で、従事者が持てる力を発揮する。何回失敗しても成功するまで挑戦し、結果的に成功率が高く無駄が少ない。ともに有人火星着陸を視野に入れている。さらに急進的自由主義を唱えノーベル経済学賞受賞者でもある米国の経済学者ミルトン・フリードマンの主張を積極的に活用している共通点が見られる、と辻野氏は指摘した。「中国は自力更生の意味を変化させ、外国製品を利用することも自力更生だとしている」とも。

中国は「スペースX」に協力してもらった実績もある。2017年6月3日打ち上げの貨物輸送船「ドラゴン」に北京理工大学が開発したDNA分析装置が搭載され、実験試料の洋上回収に成功している。さらに辻野氏が注目しているのが、商業衛星打ち上げの主力機として期待され昨年12月に初打ち上げに成功した「長征8型」と「ファルコン9」の類似性。「長征8型」も、「ファルコン9」のように1段目機体を海上に設置した小さな着陸場に着地させ再使用可能にすることを目指している。

辻野氏は、このような現状を詳しく紹介したうえで、今後の中国の動向について次のような見通しを明らかにした。

「中国はこれまでロシアや欧州に教わって実力を高めてきたが、既に欧州やロシアが追いつけないレベルに達している。中国は3年連続で打ち上げ回数が世界最多となったが、『スペースX社』に対しては、すでに世界で開発競争が始まっている再使用型ロケット開発や有人月探査などでこれから猛追していく立場にある。一方、これからは世界との競争と協調で月や火星の有人探査に挑む道も探っている。月面有人基地構築を米国、ロシア、欧州、日本などとともに国際協力で行うか、または独力で構築するかが重要な岐路になる。特に米スペースX社との協力が成立すれば、世界史的な岐路になる可能性もある」

中国の宇宙開発力が急激に高まっていることを評価する声は辻野氏以以外にも日本国内に多い。一方、大きな課題も抱えているとの指摘も聞かれる。中国の科学技術政策全般を長年、調査・研究し、中国研究会でもたびたび講演している林幸秀ライフサイエンス振興財団理事長は、2019年1月発行の著書「中国の宇宙開発―中国は米国やロシアにどの程度近づいたか」の中で、次のように指摘している。

「衛星や宇宙船の打ち上げなどのハードの開発が先行し、科学者のボトムアップの研究意欲を糾合してのプロジェクトや、オリジナルな研究開発が行われていない」

関連記事

2021年01月19日 辻野照久元宇宙航空研究開発機構国際部参事「定点観測シリーズ 中国の宇宙開発動向(その14)」

2020年10月15日 辻野照久元宇宙航空研究開発機構国際部参事「定点観測シリーズ 中国の宇宙開発動向(その13)」

書籍紹介:『中国の宇宙開発―中国は米国やロシアにどの程度近づいたか』(アドスリー、2019年1月)

第102回CRCC研究会「飛躍的発展段階に入った中国の宇宙開発」/講師:辻野照久(2017年3月17日開催)リポート「世界最高レベルの宇宙活動展開体制に」

講演当日、時間の都合上回答できなかった質問のうち3件を辻野先生にご回答いただきましたので紹介させていただきます。

1: 中国の地球観測衛星や通信測位衛星は日本でも使えているのでしょうか?

A: 中国の民生用の地球観測衛星の技術的なレベルは日本より低いので、利用する必要は感じられないと思います。また高精度なものは軍が管理していて、他国に公開しないと思います。

測位衛星は北斗の信号も受信できる「兼容型」といわれる受信機さえあれば、欧州のガリレオも含めて利用できるようになります。実際に使っている人はあまり多くないと思います。

2: 宇宙開発スタートアップと宇宙開発の商用化に非常に興味があります。中国の宇宙開発全体像をわかりやすく紹介して頂き、大変勉強になりました! 中国の宇宙開発が国と軍が主導している印象を受けましたが、商用化とグローバル化についてどのようにお考えでしょうか。例えば、先ほどNZにて衛星を打ち上げた実績や、海外との宇宙実験共同実施等との情報がありましたが、今後中国の軍が管轄しているが射場にて海外のロケットを打ち上げること、中国のロケットを海外の射場にて打ち上げることが考えられますでしょうか。

A: 国としても地方政府を通じて地方企業の商業活動を支援していることはご説明しました。グローバル化というよりはローカルに役立つものを作りたいのだと思います。

NZから打ち上げた衛星はドイツが製造したもので、中国はその衛星のオペレータです。運用責任は中国ということになると思います。ロケットは米国企業のロケット・ラブ(Rocket Lab)社のエレクトロンロケットで、昨年は7回打ち上げ、1回は失敗しましたが、6回成功し、そのうち1回は講演でもお話ししたように機体の回収に成功しています。このロケットはエンジンなどの主要部品を3Dプリンターで製造しています。次に中国の射場から海外のロケットが打ち上げられる可能性は今のところありません。これはミサイル技術管理規制(MTCR)という国際的な枠組みで外国へのロケットの技術情報流出を厳しく制限しているためです。なお、中国はMTCRに加入していません。現状では、他の国で中国製ロケットを打ち上げるということは中国も望んでいません。世界の最近の動きとしては米国製ロケットを英国スコットランドから打ち上げるというような例も見られます。

3: 中国の北斗、日本の準天頂衛星、この2つはアジア諸国からみると、二者択一の世界になるのでしょうか?今後、衛星測位システムGNSS(global navigation satellite system)では、世界の各宇宙機関での協力は進められてはいますが、どういう方向に進むのでしょうか? 軍事、セキュリティーも絡んでいるので、そう簡単ではないと思いますが。日本の準天頂衛星のさらなる活用をすすめるためには、日本国内、アジアにおいて、なにが必要でしょうか?

A: 「兼容型」といわれる受信機があれば両方の衛星からの電波を無料で利用できます。元々米国の空軍が管理しているGPS衛星が広く使われていましたが、周回衛星だけではアベイラビリティが低いなどの問題がありました。準天頂衛星はそれを解決する非常に有効性の高い方法で、天頂付近に1機を常時配置することを「測位補完」といいます。日本の「みちびき」は測位補完用の衛星なので米国のGPSと同じ条件で利用できます。ただし、欧州のガリレオで料金を払わないと利用できないような高度な機能があったり、以前は米軍にしか使えない周波数帯のデータがあったりもしました。日本の準天頂衛星のさらなる活用のためには、地上での「測位補強」も含め実際に日常生活に役立つ総合システムを構築して普及させる必要があります。よいものができれば外国も使うようになります。

辻野 照久(つじの てるひさ)氏

元宇宙航空研究開発機構国際部 参事

<略歴>

1950年大阪府出身。大学教養課程で中国語を履修。1973年東北大学工学部卒業、日本国有鉄道入社。1986年より宇宙開発事業団(現宇宙航空研究開発機構:JAXA)。2011年よりJST/CRDS特任フェローとして世界の宇宙技術力比較調査や中国の天体望遠鏡LAMOSTの現地調査、タイ及びブルネイの科学技術情勢の調査などを担当。2016年3月にJAXA勤務期間満了。現在はJAXAによる世界の宇宙開発動向調査の一部業務を受託して自宅で現職当時とそう変わらない情報収集・発信環境を維持している。