ノーベル賞と日本人(6)朝永振一郎 ノーベル賞受賞の2人目は初受賞湯川の友人だった

2019年5月24日

馬場錬成:特定非営利活動法人21世紀構想研究会理事長、科学ジャーナリスト

略歴

東京理科大学理学部卒。読売新聞社入社。1994年から論説委員。2000年11月退社。東京理科大学知財専門職大学院教授、内閣府総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、農水省などの各種専門委員、国立研究開発法人・科学技術振興機構(JST)・ 中国総合研究交流センター長、文部科学省・小学生用食育学習教材作成委員、JST

中国総合研究交流センター(CRCC)上席フェローなどを歴任。

現在、特定非営利活動法人21世紀構想研究会理事長、全国学校給食甲子園事務局長として学校給食と食育の普及活動に取り組んでいる。

著書に、「大丈夫か 日本のもの作り」(プレジデント社)、「大丈夫か 日本の特許戦略」(同)、「大丈夫か 日本の産業競争力」(同)「知的財産権入門」(法学書院)、「中国ニセモノ商品」(

中公新書ラクレ)、「ノーベル賞の100年」(中公新書)、「物理学校」(同)、「変貌する中国知財現場」(日刊工業新聞社)、「大村智2億人を病魔から守った化学者」(中央公論新社)、「『スイカ』の

原理を創った男 特許をめぐる松下昭の闘いの軌跡」(日本評論社)、「知財立国が危ない」(日本経済新聞出版社)、「大村智物語」(中央公論新社)ほか多数。

日本人として2人目のノーベル賞受賞者となったのは、最初の受賞者の湯川秀樹から16年経った1965年の朝永振一郎だった。分野は物理学賞でしかもどちらも理論物理学の功績が認められたものだ。

理論物理学の研究は、よく「紙と鉛筆だけ」と言われるように、頭脳の勝負である。戦後、ゼロから出発した日本の科学研究現場には、ろくな実験装置もなく、まさに紙と鉛筆しかなかった。朝永がノーベル賞を受賞した1965年は、東京オリンピックが開催された翌年であり、日本人はようやく自信を取り戻そうとしていた。そのころから奇跡の高度経済成長が始まった。

朝永振一郎

机を並べて研究した2人

朝永振一郎のノーベル賞受賞は、湯川秀樹の業績抜きには語れない。湯川、朝永が活躍した時代の日本の理論物理学界は、「紙と鉛筆」だけで、世界のトップクラスの研究グループを形成していた。

湯川、朝永は、どちらも父親が京大の教授であり、厳格な家庭に育った。京都一中、京都三高、京都大学とまったく同じコースを歩き、同じ年に卒業して京大の玉城教授の研究室で量子力学の研究に没頭した。

湯川は朝永よりも一年後輩だったが、湯川が中学の時に一年飛び級して高校へ入学したので、高校、大学は同学年になった。

この二人の英才は、玉城研究室で勉強するときには、同じ部屋で机を並べて研究していた。朝永はそのころを振り返り、「湯川君は考え出すとぶつぶつ独り言をいってうるさいので、僕は図書館に逃げることにしていたよ」と語っている。

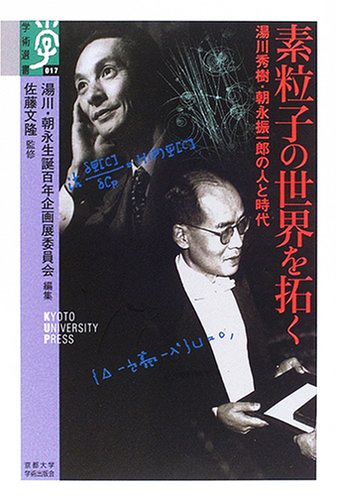

湯川・朝永生誕百年企画委員会 編集 佐藤 文隆 監修『素粒子の世界を拓く 湯川秀樹・朝永振一郎の人と時代』(学術選書 017)、京都大学出版会、2006年[i]

アインシュタインの影響で量子力学を研究

2人が量子力学へ進むきっかけになったのは、中学時代に来日したアインシュタインの影響と、1927年、京大の学生時代に来日した2人の若き天才ハイゼンベルグ(1932年ノーベル物理学賞受賞)とディラック(1933年ノーベル物理学賞受賞)の講演を京都で聴いたことだった。二人の英才が、中学生から大学生時代に学問への魅力を感じ取った感性は素晴らしい。

ハイゼンベルグはドイツのバイエルン州の学都ビュルツブルクで生まれた。ミュンヘン大学を卒業後コペンハーゲン大学のニールス・ボーア(1922年ノーベル物理学賞受賞)のもとに留学、25年にマトリックス力学を創始し、シュレージンガー(1933年ノーベル物理学賞受賞)の波動方程式とともに量子力学の基礎を築いた。

2人が来日したとき、ハイゼンベルグ26歳、ディラック25歳である。しかしこの若さで2人とも後にノーベル賞受賞の対象となる業績を出していた。多くのノーベル賞受賞者は、20歳代に基礎的な業績をあげている。この2人はすでに20歳代でヨーロッパの研究所で招待講演をしており、来日したときもアメリカ大陸での講演旅行の帰りがけであった。

2人の若き天才の講演を聴いて、日本人の二人の英才、湯川、朝永は大いに刺激され、量子力学にいよいよ興味をそそられていった。それから間もなく2人は京大を卒業して、湯川は大阪大学へ、朝永は理化学研究所へと分かれていく。

朝永は理研の仁科研究室に入り、そこで学位を取得している。

戦前から戦後へと研究は続く

朝永は1937年に日独交換留学生としてドイツに留学し、若き日に京都で講演を聴いて影響を受けたライプツィッヒ大学のハイゼンベルグに師事、原子核理論の研究に没頭していた。

1941年12月に太平洋戦争が勃発し、アメリカ、イギリスからの文献は一切こなくなった。しかし、大阪の湯川と東京の朝永は、お互いに共同歩調をとりながら研究を続行する。

そのころの課題は、湯川の予言した中間子論を確固とし理論に確立することだった。朝永や理研の研究グループも加わって、学術討論がしょっちゅう交わされた。

その中から、坂田昌一、谷川安孝が主張する2つの中間子論が登場する。

これは湯川の項で紹介した、アンダーソンらが霧箱の飛跡の中に見つけた粒子は、湯川の中間子とは別物だと言う説である。宇宙から飛んできた粒子は、大気の上層でまず湯川の中間子が生まれ、これが大気中で崩壊してアンダーソンの中間子に変わるという説である。これはその後、パウエルの宇宙線の写真乾板に残る飛跡によって、正しいことが証明される。

坂田は戦後、さらに研究を発展させ、電子と光子(電磁場)の相互作用には、C中間子という未知の中間子が隠れた働きをしているという説を発表する。これが朝永の電子の質量の一部に、電磁波の反作用の効果が入っているという、「くりこみ理論」の発想の端緒につながっていった。

湯川から16年ぶり日本人2人目の受賞

朝永はその後、「場の量子論」が相対性理論との関係が必ずしもはっきりしない欠点があることに取り組み、空間の各点はそれぞれ固有の時間をもつと考える「超多時間理論」によってこの欠点を説明した。電子・電磁場系に対する場の理論は、物理量を計算するとすべて無限大になるという矛盾を持っていた。

しかし超多時間理論を適用すると、無限大の各項は電子の質量や電荷への補正と考えればよいことに気がつき、無限大を電子の質量や電荷にくりこんでしまえばすべての物理量は有限となり、理論と実験はほぼ一致するとの結論にたどり着く。

くりこみ理論の完成で世界に知られる

朝永が1947年に発表した「くりこみ理論」は、世界の理論物理学界にも衝撃を与え、朝永の名前は広く知られるようになる。

1965年、朝永は「量子電磁力学の分野における基礎的研究」によって、日本人として2人目のノーベル物理学賞を受賞した。湯川受賞から16年ぶりの快挙であり、共同受賞はアメリカのシュウィンガー、ファインマンであった。

朝永と湯川は同時代に生きた理論物理学の「二人の巨人」である。朝永は計算術に優れていて、理論の細かいことまで熟知していた。文献をよく読み、物性論のような専門外のことでも優れた業績を残している。講義も懇切丁寧であり、理論の説明でも歴史に遡って詳しく話をし、時間が長くかかっても平気だった。

朝永は、1949年から東京文理科大学(東京教育大学の前身校、現・筑波大学)教授になり、プリンストン高等研究所に滞在し、量子多体系の研究を行った。その後学長になり、日本学術会議会長も務めた。

人柄は飾らない庶民派であり、落語を愛し教授となってから東京大学の学園祭(五月祭)に出かけ、得意のドイツ語で落語を演じるなどして、大いにうけたと記録に残っている。

朝永振一郎著,江沢洋編『量子力学と私』(岩波文庫)岩波書店、1997年

馬場錬成氏記事バックナンバー

- 2017年05月24日 「 ノーベル賞と日本人(1) 21世紀になって受賞者が急増した秘密を探る」

- 2017年06月09日 「 ノーベル賞と日本人(2) 21世紀になって受賞者が急増した秘密を探る」

- 2017年06月23日 「 ノーベル賞と日本人(3) 21世紀になって受賞者が急増した秘密を探る」

- 2017年09月19日 「 ノーベル賞と日本人(4) 21世紀になって受賞者が急増した秘密を探る」

- 2019年04月11日 「 ノーベル賞と日本人(5)日本人初の受賞は天才少年の湯川秀樹」

- 2019年05月24日 「ノーベル賞と日本人(6)朝永振一郎 ノーベル賞受賞の2人目は初受賞湯川の友人だった」

[i] 2008年に『新編 素粒子の世界を拓く 湯川・朝永から南部・小林・益川へ』が同出版会より発行されている。