【24-19】AIも中国系研究者の活躍顕著 世界最大学会発表文献の57%

小岩井忠道(科学記者) 2024年09月11日

人工知能(AI)分野で世界最大の学会といわれるAAAI(Association for the Advancement of Artificial Intelligence)の年次大会で中国人とみられる研究者が先導する発表文献が全体の57%を占めていることが、文部科学省科学技術・学術政策研究所の調査で明らかになった。これらの文献の最初に名前が記されている(筆頭著者)中国人とみられる研究者の三分の一が米国をはじめとする中国以外の13カ国・地域の大学や企業に所属しており、AI分野で中国系研究者の活躍の場が世界に広がっている実態も明らかにされている。

筆頭著者所属機関中国43%

科学技術・学術政策研究所が8月29日に公表したのは、鎌田久美同研究所研究員による「米国人工知能会議(AAAI-20)の動向分析に関する調査研究-機関単位の筆頭著者の分析及び共著者との共著関係の分析-」と題する報告書。鎌田氏は、2020年2月に開催されたAAAIの年次大会「AAAI-20」の国別発表件数で中国が米国を抜いて最多となったなど、AI分野で中国の影響力が急激に高まっている実情を紹介した報告書を、昨年5月に公表している。今回はAAAIが公表した「AAAI-20プロシーディング(講演要旨集)」から、「AAAI-20」で発表された文献の中心的研究者とみなされる筆頭著者の所属機関と出身国・地域、さらに共著者がどのような機関に所属するかについて調べた。

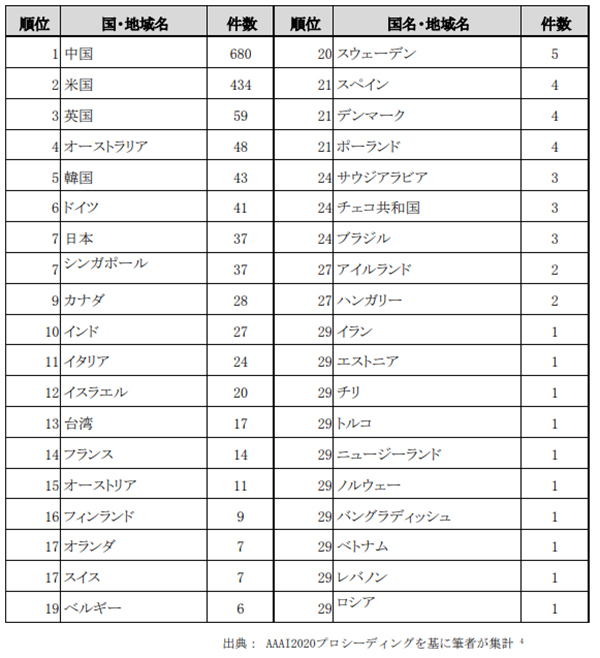

筆頭著者が所属する機関から、講演要旨集に載っている発表文献総数1,589件を国・地域別で比較すると、中国が680件(香港40件、マカオ1件を含む)と最も多い。発表文献総数の43%に相当する。2位は米国の434件で、3位以下はぐっと少なくなり英国59件、4位オーストラリア48件、5位韓国43件、6位ドイツ41件、7位日本とシンガポール各37件、9位カナダ28件、10位インド27件となっている。発表文献の数が多い機関も中国科学院、北京大学、清華大学、中国科学技術大学、浙江大学、上海交通大学と上位6位までを中国の研究機関、大学が占める。

AAAI₋20の筆頭著者の所属機関の属する国・地域別発表件数の順位(全1589件)

(NISTEP DISCUSSION PAPER「米国人工知能会議(AAAI-20)の動向分析に関する調査研究」から)

「中華圏系」筆頭著者13カ国・地域に

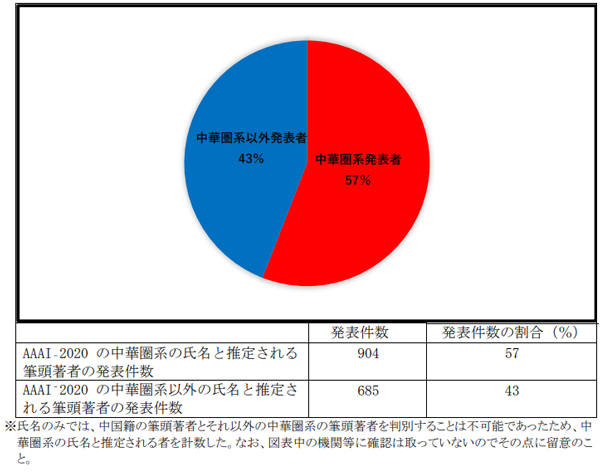

中国の優位がよりはっきりするのは筆頭著者の出身国・地域別の比較だ。講演要旨集に載っているのは氏名だけで中国国籍を持つか否かまでは判別できないため、鎌田氏は中華圏系の氏名と推定される研究者を「中華圏系」として、「中華圏系」の筆頭著者が発表した文献数や所属する機関を明らかにしている。その結果、「中華圏系」筆頭著者による文献数は講演要旨集に載った発表文献総数1,589の57%、904件に上った。この中には中国以外の国・地域の大学や企業に所属する「中華圏系」筆頭著者が多く含まれることも明らかにしている。

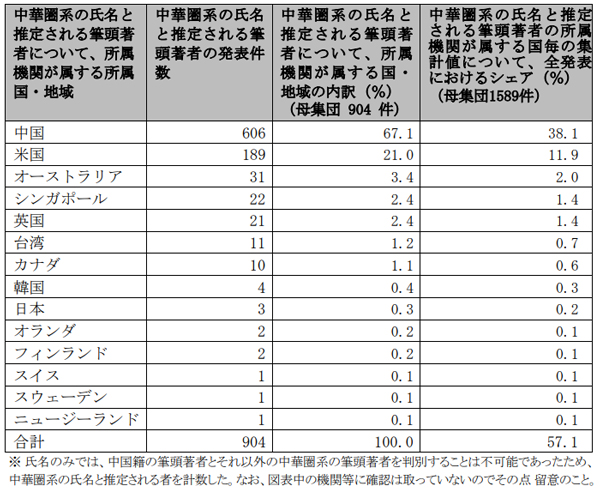

「中華圏系」の筆頭著者が所属する研究機関、大学、企業が最も多いのは中国国内(香港、マカオを含む)だ。ただし、これら中国国内の機関からの発表文献数は606件で「中華圏系」筆頭著者による発表文献総数904件のほぼ三分の二だった。残る三分の一は中国以外の国・地域の大学や企業などに所属する「中華圏系」筆頭著者による文献ということになる。最も多いのは米国で、カリフォルニア大学、ノースイースタン大学、マイクロソフト社、カーネギーメロン大学などに所属する筆頭著者による発表文献数が189件。「中華圏系」筆頭著者による発表文献総数904件の21%に相当する量だ。このほかオーストラリア31件、シンガポール22件、英国21件、台湾11件、カナダ10件、韓国4件、日本3件など「中華圏系」筆頭著者による発表文献は中国以外の13カ国・地域に広がっている。

AAAI-20 の全発表数中の中華圏系の氏名と推定される筆頭著者の占める割合

AAAI-20 の中華圏系の氏名と推定される筆頭著者の所属機関が属する国・地域の内訳

(NISTEP DISCUSSION PAPER「米国人工知能会議(AAAI-20)の動向分析に関する調査研究」から)

共著相手も多様

鎌田氏は、「中華圏系」筆頭著者による発表文献の共著者についても分析し、大学と企業の共著が多くみられ、さらに欧米、オーストラリアなどの機関に所属している筆頭著者と企業や大学との共著も多い実態を明らかにしている。例えば「中華圏系」筆頭著者による発表文献総数のうちの21%を占める米国の場合、共著者はカリフォルニア大学の15件をはじめ、大学が101件と最も多い。次いで多いのが産学共同の共著形態83件で、産学共同の相手として最も多いのはIBM社、カルフォルニア大学の各13件、次いでマイクロソフト12件、テンセント(騰訊控股)8件、アマゾン6件、ペンシルベニア州立大学6件と、米国のIT企業・大学、中国のIT企業が多くを占めている。

中国の第十次五カ年計画(2001-2005年)には「国外の教育資源を合理的に利用し、ハイレベル人材の養成ルートを拡大する」と記されている。海外留学を通じた人材育成を中国政府が重視してきたことも、「中華圏系」筆頭著者の活躍の背景にある、と鎌田氏は指摘している。

見劣り明らか日本の現状

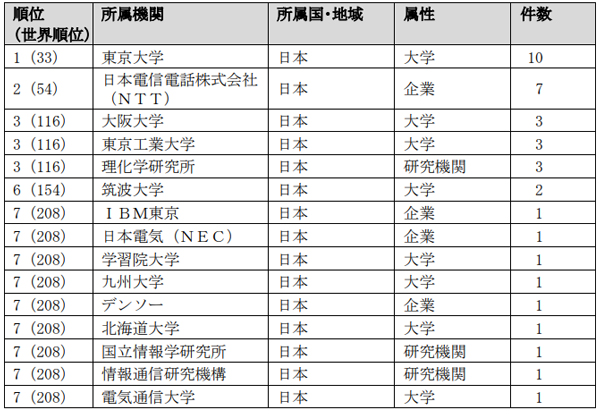

報告書は、日本の研究機関、大学、企業の状況についても詳しく分析している。こちらも氏名だけで日本国籍を持つか否かは正確に判別できないため、日本人とみなされる筆頭著者を「日系」筆頭著者としている。まず「日系」か否かを問わず日本の研究機関、大学、企業に所属する筆頭著者による発表件数を見ると37件。国・地域別で7位、件数でも中国、米国に大きく見劣りする。一番多いのは東京大学の10件で、世界の機関の中で33位。以下、NTTの7件(世界順位54位)、大阪大学、東京工業大学、理化学研究所の各3件(同116位)、筑波大学2件(同154位)と続き、このほか九つの企業、大学、研究機関がそれぞれ1件となっている。

さらに目を引くのは、37件のうち6件が日本人以外の筆頭著者によるものとみられることだ。日本国内機関の「AAAI-20」発表文献のうち16%は日本人以外の筆頭著者による、ということになる。一方、海外の研究機関に属する日系の氏名と推定される筆頭著者は、米国のテキサス大学、カーネギーメロン大学、アレン人工知能研究所にそれぞれ1人いるだけという少なさ。これら3人と日本の大学や企業との共著はない。国内外ともにAI分野で活躍する日本人研究者の層の薄さを示す結果となっている。

日本国内の大学、企業、研究機関に所属する日本人とみられる筆頭著者による31件の発表文献の共著者をみても日本の影の薄さは明らかだ。「同じ組織内での共著が多い」「大学同士あるいは企業同士の共著が多く、大学と企業の共著が少ない」「海外との共著が少ない」という特徴がみられることを鎌田氏は指摘している。

AAAI-20の日本の機関に属する筆頭著者の所属機関別順位

(NISTEP DISCUSSION PAPER「米国人工知能会議(AAAI-20)の動向分析に関する調査研究」から)

関連サイト

科学技術・学術政策研究所「米国人工知能会議(AAAI-20)の動向分析に関する調査研究」

AAAI「AAAI-20のプロシーディング」

関連記事

2024年06月14日 教育・人材「北京大学14位 アジア勢上昇 QS世界大学ランキング」

2023年11月27日 教育・人材「中国科学院が1位に浮上 高被引用論文著者の所属機関」

2023年10月10日 教育・人材「中国の大学軒並み上昇 英教育誌世界大学ランキング」

2023年09月07日 経済・社会「東南アジアのデジタル化先導 対外影響力高める中国IT企業」

2023年05月17日 科学技術「AI・ロボットも米中2強時代に 国際会議発表件数裏付け」

2022年11月28日 教育・人材「高被引用論文著者5年で倍増 中国トップ米国との差縮める」

2020年09月08日 取材リポート「中国歴史的進歩、米国との差さらに接近 英教育誌の大学ランキングで鮮明に」

2019年08月15日 取材リポート「国際共著論文でも米中2強時代に 科学技術・学術政策研究所が報告書」