【20-13】消えゆく方言を救え 「策神」汪涵がひた走る"郷音"保護の道

2020年10月05日 杜瑋(『中国新聞週刊』記者)、吉田祥子(翻訳)

方言は、特定の2人の間では通じても、第三者にはさっぱり分からない。言わば、地元の人々の間だけに時間をかけてじわじわと広がっていった「睦言(むつごと)」のようなもの。いまできるのは、方言で話すことに対して若者に興味を持ってもらい、方言を消滅の危機から救うために全力を尽くすことである。

電話の向こうで、テレビ画面を通して見たのと同じように、中国で誰もが知る司会者の汪涵は方言を自在に切り替え、「ご飯を食べる」という言葉を長沙・邵陽・常徳・張家界といった湖南省内のさまざまな地域の方言で次々と喋ってみせた。広州語や上海語、雲南・貴州・四川など各省の方言もお手の物なのは「言う」までもない。何種類の方言を話せるのか尋ねると、「具体的に数えたことはないが10~20くらいはできるはずだ」と答えた。

汪涵といえば必ず方言とセットでその名が思い浮かぶ、国内で稀有な司会者である。方言は彼が世間を渡り歩くための「奥の手」であり、トレードマークでもある。バラエティー番組でも方言を駆使してゲストと打ち解け、もっと初期のトーク番組でも汪涵は「策神」〔長沙方言で話術に長けている人を指す〕ぶりを披露していた。

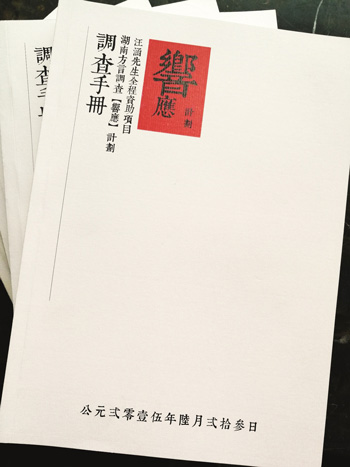

ここ数年は、司会者としての本業のほかに、方言を保護し伝承するという職責も担うようになった。2015年、汪涵は465万元の私財を投じて、湖南省内の方言調査・保護プロジェクト「響応」計画〔「響」の字は「郷+音」からなり、「郷音(郷里の方言)保護に応じる」という含意〕を立ち上げた。汪涵によると、現在「響応」計画はすでに中期~後期の段階に入ったが、方言の保護は一刻の猶予もない状況にあり、自分にできるのは方言を消滅の危機から救うために全力を尽くすことだという。

「響応」計画調査ハンドブック(第1巻)。写真/取材先提供

方言を自在に操る「策神」の誕生

2002年5月、湖南広播電視台〔ラジオ・テレビ局〕の地上波チャンネルである湖南経済電視台で、ノンジャンル形式のトークバラエティー番組の放送を開始した。この番組は、方言の笑い話や映画・ドラマのパロディー、コント、対談などさまざまな要素を取り入れ、幅広い職業の一般人が出演し、庶民的色彩が濃い。番組の司会は汪涵と馬可が務めた。これこそが、放送開始から人気が急上昇し、その後、湖南省ひいては全国規模で10年余りにわたってブームを巻き起こし、方言の特色を帯びた『越策越開心〔More Talk More Happy〕』である。

「策」は長沙方言で「雑談をする」という意味で、番組では汪涵と馬可が当意即妙のやり取りを繰り広げ、視聴者から「策神」の名が授けられた。さまざまな社会ニュースや時事・政治のホットな話題をアレンジして映像化し、マスコットの「黄小鴨」〔黄色いアヒルのキャラクター〕による方言でのニュース報道を加えたコーナーや、汪涵が発する湖南訛りの「那確実」〔湖南方言で「確かに」の意〕などは、いまもなお記憶に新しい。

1990年代の終わりから2000年の初めにかけて、方言を使った番組はまだそれほど制限されていなかった。『越策越開心』が大きな成功を収めたのは、大衆の心に根ざしていたことと当時国内には他に類似の番組がなかったことが要因であるだけでなく、さらに重要な点は言葉の魅力であり、方言が非常に大きな役割を果たしていたからだと汪涵は分析する。

汪涵がこんなにも多くの方言を身につけているのは、幼少期の成長過程と関係がある。彼は1974年に江蘇省蘇州市で生まれた。父親は蘇州出身、母親は湖南省常徳市澧県出身である。1957年から1958年にかけて、父親と母親は相次いで現地の建設支援と労働者募集により湖南省湘潭市にやってきた。1960年代、中国全土で工業部門〔主に軍需工場〕を内陸部に移転する「三線建設」戦略が展開された〔東北部・沿海部を国防上の「一線」とし、西部内陸地域を「三線」、その中間部を「二線」と規定〕。なかでも積極的に整備が進められた「大三線」地区に属する湘潭市には全国各地から労働者・公務員・技術者などが集まり、このことが汪涵にさまざまな方言を習得する環境を提供した。

汪涵は5歳前後で蘇州から湘潭に引っ越した。当時は、父親の勤務先の従業員がみな同じ敷地内の集合住宅に入居し、家の向かいは無錫から来た父の同僚、階下は上海から来た女性、さらにその下の階には四川から来た夫婦が住んでいた。毎日夕方になると、隣近所からさまざまなお国言葉で「帰っておいで」「ご飯だよ」といった呼び声が次々に聞こえてきた。汪涵が通っていたのは子弟小学校〔事業所に設置された従業員の子どものための学校〕で、湖北省や陝西省など各地から来た友だちがいた。10歳頃には蘇州方言と常徳方言が話せるようになり、上海語と四川方言はおおむね聞き取ることができ、湘潭方言の一部をまねることができた。しかし、どの方言も自然に覚えたもので、興味があったわけではなく、面白がってひけらかしていただけだった。

大人になり仕事に就いてから、方言を使った番組の制作を機に、汪涵は方言で話すことでゲストとの心理的な距離を縮め、相手をリラックスさせることができると気づいた。これは自分にとって「十八番の奥の手」になると思い、すぐに方言を学んで活用したところ、とても使い勝手が良いということもわかったと述懐する。

方言に対し、汪涵は面白がる段階から興味を持って意識的に自分のものにするまでの過程を経てきた。バラエティー番組『天天向上』では、汪涵が四川方言や湖南省各地の方言、湖北方言、広東語などを使って滑稽なしぐさやしゃれで笑いを取り、ゲストと打ち解ける様子を見ることができる。

方言学習の過程で、汪涵は習得を「スピードアップ」するコツも見出した。例えば、いくつかのキーワードと発音・イントネーションの変化を把握すれば、現地の人とおおむねコミュニケーションができる。これらは「童子功」〔幼年よりおこなう少林拳の鍛錬法、ここでは幼少期の方言経験を指す〕の時期に身につけた方言に対する鋭敏な感覚と天性の言語的センスのたまものだと汪涵はみている。

2015年8月、長沙の地点別方言調査に参加する汪涵(一番右)。写真/取材先提供

方言保護のカギは若者にあり

『越策越開心』で大量に方言を取り入れたより大きな狙いは、番組を一般大衆受けするように演出することだった。一方、「2016年に制作に関わった2つの方言番組『十三億分貝〔13億デシベル〕』と『多彩中国話〔多彩な中国語〕』では、もっと方言保護のために多くのことをしたいと思いました」と汪涵は語る。

2011年前後に、彼は湖南方言学の泰斗である鮑厚星(バオ・ホウシン)・湖南師範大学文学院教授の自宅に毎週通い、方言研究の方法について学ぶ機会を得た。また、その年に他界した、汪涵がもう一人の師と仰ぐ、詩人で書道家の虞逸夫氏からは、「本当に方言が好きなら、音韻学の研究をしてみなさい」と助言を受けた。音韻学は中国語の語音系統を研究する学問で、古代中国語の歴史上の各時期における声母・韻母・声調の種類と組み合わせの規則が含まれる。

学びと研究を続けるなかで、汪涵は言語の多様性と素晴らしさを提示する方法を思案していた。「自分が最も得意なのはやはり番組を作ることでした」。その後、当時の北京語言大学副学長で現在は中国言語資源保護研究センター主任の曹志耘氏およびその教え子で北京語言大学教授の王莉寧氏と知り合った。2015年から2016年にかけて、汪涵はほぼ毎月北京語言大学を訪れて方言の学術研究に参加し、その一方で番組の開発と制作を進めた。そして2016年、前述の2つの番組が誕生したのである。

『十三億分貝』は、全国各地のミュージシャンがさまざまな地方の訛りの強い方言で歌を披露するネットバラエティー番組だ。この番組には、西北部の民謡歌手・張尕慫が甘粛方言で歌う『尕慫討婆娘〔尕慫が妻を娶る〕』、湖南省寧郷方言版の『Rolling in the Deep〔イギリスの歌手アデルの大ヒット曲〕』、上海語の起床歌〔寝起きの悪い子どもを起こす歌〕『誇起来〔早く起きて〕』がお目見えし、さらに今回の新型コロナ感染症流行期間に大ヒットした武漢方言の歌『漢陽門花園〔漢陽門の花園〕』も登場した。「彼ら(歌手たち)はこのように大挙してやって来て、一丸となり、活気にあふれた姿を見せたのです」と汪涵。

2015年に中国言語資源保護研究センターの顧問に就任してからは、言語資源の保護方法についても考えてきた。汪涵は的を絞った言語資源の保護を提唱し、高齢者に対してはその音声を至急保存・記録する必要があり、一方で若者に対しても彼らが方言を使えるようにしなければならないと訴える。この方針の中心となる理念は「興味による言語資源保護」であり、若者に方言への興味を持ってもらうことである。「現在の90年代や2000年代生まれの若者は育ってきた環境が標準語に席巻されていて、方言を話す機会がますます減り、上海語を話せない上海っ子や湖南方言を話せない湖南っ子が大勢います。ですが、彼らが方言に興味を持てないということではなく、興味を育む環境が欠如しているだけなのです」と汪涵は主張する。「いまの子どもは小さいころから英語を習い始めますが、最初から英語に興味があるのでしょうか。興味は育てていくものです。なのに、子どもの方言習得に対し、いまの私たちには興味を育てようという意識すらありません」

汪涵は、子どもはみなさまざまなことを知りたがるので、方言はまさに個性的で多様性に富んでおり、子どもたちの興味をかき立てるだろうと考えている。また、こんなこともよく言っている。「方言は、特定の2人の間では通じても、第三者にはさっぱり分からない。言わば、地元の人々の間だけに時間をかけてじわじわと広がっていった『睦言』のようなものです」

汪涵は、こうした番組の制作を通して、若者に方言を話しつづけていきたいと思ってもらえることを願っている。そして、方言の背後には重厚な文化的基盤と極めて高い興趣性があり、言語の多様性を保護することは種の多様性を保全することと同じだという点を理解して欲しいと話す。

方言フィールドワーク最大の壁

2015年7月5日、汪涵は方言を消滅の危機から救い出し保存する「響応」計画を始動した。これは、汪涵と調査チームが5~10年の期間をかけて湖南省内の57カ所の方言地点を調査するプロジェクトである。

「響応」計画の発端も同様に虞逸夫、鮑厚星の両老学者と関係している。虞逸夫氏は晩年〔2011年没〕に汪涵と話をした際に、「方言を研究したいのなら、『小学功夫』をきちんと学びなさい」とアドバイスした。「小学功夫」とは、中国の伝統的言語学のことで、音韻学・文字学・訓詁学などを含み、漢字の音・形・意味を研究する学問分野を指す。また、鮑厚星教授は汪涵に、現在展開している音声データや言語材料の収集活動は多くの困難に直面しており、収集する人手が足りないと訴えた。汪涵は多様性に富む湖南方言が好きで、力を貸すことができると考えて、民間人の立場で参画したのである。

この計画のプロジェクトチームを結成するのは決して容易ではなかった。湖南省内の方言の調査なので、湖南省出身で湖南方言がわかる専門家を見つける必要があり、汪涵は湖南工業大学の陳山青教授と南京大学の陳立中教授に連絡して「響応」のプロジェクト責任者になってもらい、さらに両氏が同門の教授や国外にいる湖南省出身の客員研究者に声をかけ、これら教授や学者の教え子たちも加わり、1年余りをかけて10チームの方言調査隊を結成した。

方言の調査に用いるのはフィールドワークの手法であり、すなわち現地で適切な方言話者を捜し出して、事前に選定した語彙を方言で読み上げてもらい、録音や録画によって記録し、保存するというプロセスを踏む。事前に決めた語彙は「食べる」「寝る」といった日常生活でよく使うものだけでなく、湖南方言特有の言葉も含み、さらに一部の俗語などまでカバーしていた。1カ所の方言地点で調査する語彙のリストは1500前後に上る。普段は授業や研究などの務めがあるため、「響応」計画のフィールドワークは冬と夏の長期休暇中にのみ実施している。

汪涵によると、現在「響応」計画はすでに中期~後期の段階に入り、57カ所の調査地点のほとんどの言語材料についてすでに採集を完了し、目下、技術的手段を応用してコーパスを構築しているところだという。

適切な方言話者を見つけることはプロジェクト全体で最も困難な部分である。話者は発音が純正で外部の影響を受けていないことを保証するために、いつも現地で生活し、かつ過去2年間に半年を超えて外地で仕事をしていないことが求められる。さらに、歯に隙間があったり欠けていたりしてはならないといった厳しい要件もクリアする必要があり、そうでなければ、標準的な発音ではなくなってしまうと汪涵は説明する。調査チームにとって海に落とした針を探すようなものだったので、方言話者探しは往々にして現地の宣伝部門や文化ステーション〔末端の公共文化事業機構〕の協力が頼みの綱だった。

定年退職した教師や県劇団のベテラン俳優が方言話者の潜在的な候補者で、前者は一定の教養と知識があり、語彙が豊富、後者は方言の俗語に比較的詳しい。候補者は現地の推薦の後に、調査チームがさらに選別する。異なる年代間の方言使用度の違いを調査するのであれば、さまざまな年齢層の方言話者を探す必要があり、言語材料収集の完全性と精度を保証するために、1カ所の調査地点の方言話者は通常1人だけというわけにはいかない。

2016年の夏、汪涵は長沙方言の収集に参加した。方言のフィールドワークは野外で完成できるものではなく、逆に、録音効果が保証される、密閉された静かな屋内を選ぶ必要がある。言語学研究の規定では、言語材料を採集する際に背景雑音が48 dBを超えると、その言語材料は使用不可とされており、収録中に自動車が轟音を立てて通り過ぎれば、採集失敗を宣告されたことになる。

長沙市の方言地点での調査では、「響応」チームはより辺鄙な場所にある建物を選び、窓を閉め切り、空調を切って、毛布を吊るし、収音効果を保証したうえで、マイクとビデオカメラを用い、ブルーバックを設置して、1本ずつ収録した。発音を採集するときに方言話者が日常の生活環境からかけ離れてしまうので、まず調査チームの先生が忍耐強く雑談し、ゆっくりとリラックスさせて、言葉が自然に出てくるようにした。1カ所の方言地点の調査には最低でも1カ月余りを要した。

女書(じょしょ)〔女文字〕を書く女書伝承者の胡欣氏。女書は方言の独特な文化的現象であり、かつて湖南省江永県地域の女性が漢字を変形して江永方言を表記するのに用いた表音文字。女性たちは女書で自身の境遇を綴った。写真提供/王莉寧教授

2018年3月2日元宵節〔旧暦の新年最初の満月の日〕、広東省広州市の広府廟会〔祭礼行事〕において広東語の語り物ウイークイベントが万木草堂で開催され、広東語話芸の大家・顔志図氏が『春節趣談〔春節の面白話〕』を語り聞かせた。写真/IC

2012年9月20日、福建省福州市の社区〔地域コミュニティー〕にて。福州評話〔福州方言による講談〕形式で毎日ニュース解説をする呉おじさん。撮影/『中国新聞週刊』記者 呂明

待たれる言語博物館の建設

2、3年前に、汪涵は言語資源博物館を建てたいという願望を抱いた。今年の湖南省の省級両会〔人民代表大会と政治協商会議〕で汪涵は改めてこの件を提案し、中国言語博物館が湖南省に落成することを待ち望んでいる。これは「響応」計画の最終目標でもある。

汪涵は、浙江省杭州市には中国シルク博物館、河南省安陽市には中国文字博物館があり、一方、中国にはこんなに豊富な方言と少数民族言語があるのに、言語博物館がないのは残念だと主張し、「個々の言語や方言はどれも一つの宇宙であって、その土地で悠久の時を経て形成された一つの事物に対する独特の認知と表現なのです」と述べた。

汪涵は、中国言語博物館が完成した暁には、中国言語資源保護プロジェクトと「響応」計画の成果の一部および中国と世界の消滅の危機に瀕している言語の言語材料を現代的な方法で展示し、そこから世界の多種多彩さを感じ取れるようにしたいと思っている。

方言の価値はこれだけではないと汪涵は言う。方言から人口移動の足跡を見ることもできる。例えば、五代に始まり明朝まで続いた江西から湖南への移民は、湖南方言に大きな影響を与えている。

だが、汪涵も、消えゆく方言を止められないのが社会全体の趨勢であることを率直に認めている。調査チームができることは、可能な限り早く、詳細に方言を記録し、保存することだ。これも汪涵が言語博物館を建設しようとするもう一つの重要な意義である。

「最短で数年後には、そこに行けば、100年前や500年前に自分と同じようにこの土地で暮らしていた祖先がこんな言葉で当時の喜怒哀楽を表現していたのだということを聞くことができる、そんな博物館ができるでしょう」と汪涵は述べ、「私たちが方言を保護しようという意識を持たなければ、100年後の人類はいまの音声を聞くことができなくなります」と明言した。

汪涵は、方言の保護活動は「一刻の猶予もない状況」と語る。方言地点を調査した際に、90歳を超えた老人が「お若いの、さっさと録音しなよ。ワシはいったん寝床に入ったら、明日の朝また起きられるとは限らんからな」と言ったのをいまも覚えている。「90歳を超えたお年寄りは一日一日を刻むように生きています。眠ったらもう目覚めないかもしれない、その人が子どものころに聞いた長沙方言の貴重な発音が失われてしまうかもしれないのです」

汪涵の息子の小沐沐は今年6歳、妻の楊楽楽は重慶出身である。一家は妻の両親と同居しているため、小沐沐は重慶方言をおおむね聞き取ることができ、長沙方言も話せる。「私たちが息子に〔方言を〕教えることもあるけど、呑み込みが早くて、模倣力が高いんだ」と汪涵は言う。小沐沐はいつも父親に「これは何の方言で、どうしてここの話し方はこうで、別のところでは違うの?」と尋ねる。

汪涵は、子どもがもう少し大きくなったら、方言のフィールドワークに連れていく機会を持ちたいと思っている。「息子にこの世界の多様さを見せたい、この世界の音声がどんなに豊富なのかを聞かせたいのです」

2019年3月、重慶両江新区ワイン博物館内の個性派カフェ。店内を見上げると「儿豁〔嘘じゃない〕」「吃皮〔すごい〕」といった重慶方言が一面に吊り下げられている。写真/視覚中国

※本稿は『月刊中国ニュース』2020年10月号(Vol.104)より転載したものである。