【21-03】混成文化再発見

2021年03月03日

王敏(Wang Min):拓殖大学・昭和女子大学客員教授

法政大学名誉教授

国立新美術館評議委員

治水神・禹王研究会顧問

日本アジア共同体文化協力機構参与

日中そして日本文化と世界の角度から日本文化の性格と特質を追究していくと、青木保という文化人類学者の学説に辿り着きます。後に文化庁長官もお務めになられた青木保先生が、日本文化の特質を「混成文化」という定義で提示されました。この日本文化の特徴に対する日本人による指摘は、今から約30年前に生まれたものの、日本人自身にはそれほど認識されることなく、また検討もされていないと思われます。無論、そもそも「混成文化」の意味についてあまり注意が払われず、考察も足りないような気が致します。

「混成文化」を言い換えれば、ミックス文化とも理解されます。では、なぜ「混成」という言葉を使ったのか。青木先生によれば、老子の『道徳経』から抽出して充てたそうです。『道徳経』の中には、万物共生という意味での「万物混成」という概念が提示されています。青木先生は岩波書店から発刊された『多文化世界』という本の中で、この言葉を日本文化の特質として活用し、世界に向けて「混成文化」の日本を発信し始めました。

それではどことどこの「混成」なのでしょうか。もちろん、特に、明治維新以来戦後に至る日本は、主に西洋文化との「混成」をしてきましたが、それ以前には、中国の伝統文化と中国経由の仏教文化と、東アジアの文化との「混成」が、千年単位の蓄積を経て日本文化の基層部を構築していました。外部から見れば、それは生活化されていました。よって、日本人には意識も言語化もされず、生活全般に溶けこんだ当たり前の日常として、伝承して現在に至っています。恐らく、日常化・生活化されるものほど頑固なものはないでしょう。混成文化の特徴も不動の如く、今後も存続されていくでしょう。

では「混成文化」の現存形態が現代社会の発展に対して、どれほど有用な価値があるのか、その意義はどのように評価、検証されるものなのかを考えていきたいと思います。

実際、明治維新まで、日本の研究者たちは緻密な検証を重ねてきました。明治維新後もその成果は受け継がれ、検証に磨きをかけ続けました。ところが、今の日本は検証にかける動力が落ちているように思われます。その結果、日本の歴史文化への考察に欠落した部分が現れます。それが極めて残念でなりません。私は少しでもかつての検証につながるような考察の可能性を探り、無謀とは承知の上で、必死に試みてまいりました。それについてご報告する前に、まずは私自身のことを簡潔に紹介させていただきます。

私は、1973年から77年、大連外国語大学で日本語を学びました。当時の校舎はとっくに廃舎となってしまいました。当時の中国は「文化大革命」の最中で、すべての高等教育機関が閉鎖されました。知識イコール罪だった時代でしたから。そんな中で、周恩来総理の指示に従って、極少数の若者が招集され、赤いコーリャン畑の中に小屋を建てて、日本語を学ぶことになりました。それは国策の一環・日中国交正常化のための人材育成プログラムの始動でした。日中国交正常化に伴う大規模の交流に備え、「文化大革命」という時世の裏面の施政でした。まだ十代だった私は、そんな国策の意味も可能性も、理解できていなかったと言えます。ただし、「馬鹿の一つ覚え」を自覚しました。即ち「学ぶ」しかできなかった。

1977年に卒業を迎える頃、文革末期の混乱は深まる一方でした。制度上の大学院は存在せず、人文科学の領域は未開拓の荒野のように、許された僅かの専攻しかありませんでした。無い無い尽くしの中、四川外国語大学が熱意と勇気あるチャレンジに出ました。文革後初の日本の言語と文化専攻の大学院建設の準備段階として、テストクラスが1979年の秋に作られたのです。私にとっては、2度目の学ぶチャンスがやってまいりました。当時、中国全土から十名しか選抜されない定員枠に合格するという幸運に恵まれました。今から考えれば、テストクラスの専攻の方向性は総合的な「日本学」であったといえるでしょう。日本学を人文科学の領域に位置付けさせたのは恐らく周恩来以来、鄧小平を中心とした発案によるもので、文革の中で日中国交正常化の準備のための大学を時代に逆らう形で成立させてから、その後段階である大学院の構想を計画したのでしょう。すべては一連の対日戦略思考でつながっていると思われます。

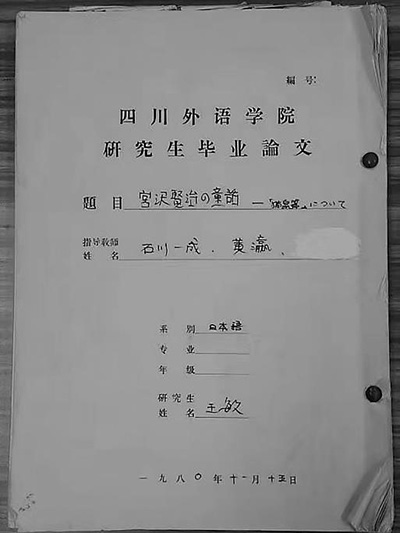

ともかく私は「テスト院生」になりました。そして、そこでふたりの先生に出会いました。神奈川県立総合教育センターから派遣された国語研究室主任の石川一成先生と、四川外国語大学に着任されたばかりの黄瀛先生でした。こうしてふたりの指導教官のご指導の下、私は宮沢賢治を学ぶことになったのです。卒論のテーマにも宮沢賢治を選びました。当時の中国で、日本語で卒業論文を書いたのは、同期のうち10人しかいませんでした。論文の紙はもう黄色くなりましたが、当時の中国では最も高級な、質の良い紙でした。何もなかった時代です。自分で釘を使って装丁した卒論の表紙に修正液の痕が残っていますが、それは、石川一成先生が日本からお持ちになったものでした。それを借りて、使わせていただくことになったのです。当時は「修正液」という言葉もなく、そのものもなかったのですから。今から見ると大切な記念になりました。約40年近く前の、宮沢賢治との出会いを記録した論文になりました。

黄瀛先生は実は、日本の新人賞を受賞された詩人でした。1930年代、日本語で書かれた詩集二冊を日本で発刊されました。『景星』と『瑞枝』です。新人賞を受賞された時には、草野心平なども候補にあがりながら、落ちてしまったそうです。そして黄先生が一位で入選されました。どうして、あんなに日本語がお上手だったのでしょう。実は、先生のお母様は明治維新末、日本政府と清王朝の約束で、中国の女子教育の支援として大陸で教えていた教員でした。太田喜智という千葉県在住の方です。これはもう一つの物語になってしまいますので、また別の機会にお話しさせていただきたいと思います。

さて、黄先生は1930年代には日本で名が知られた有名人になりましたが、戦争で中国に帰ることになりました。その後長年、牢屋で生活することを余儀なくされましたが、幸い文化大革命が終わり、大学院の体制が推進される機運を受けて、黄先生は牢屋から出されることになりました。そして、私は黄先生の弟子の第一期生となりました。

黄先生は宮沢賢治、草野心平達と共に同人誌『銅鑼』を発刊されており、帰国する前に花巻の病床にある宮沢賢治を訪ねました。このような縁に導かれて、私の卒業論文は中国建国後に日本語で書かれた最初の宮沢賢治論とされました。中身はともかくとして年代から見れば、間違いなく「第一号」と言えます。

宮沢賢治といえば花巻のイーハトーブセンターを拠点に、日本各地に多くの関連組織があります。私にとって宮沢賢治は人生を導いてくれた、指針となる存在です。何よりも宮沢賢治の作品に見え隠れする地図が、私にとって限りない知的好奇心をそそりました。その地図は、シルクロードへの旅でした。後の私の博士論文のテーマでもあります。日本で、宮沢賢治研究の博士号第一号とされましたが、おそらく、選んだテーマがよかったからでしょう。

私はシルクロードへの旅及びその地図が、『西遊記』に大きな影響を受けていることに気づきました。宮沢賢治の全作品を丁寧に調べれば、気付くのはそう難しくないでしょう。たとえば、宮沢賢治は代表作『風の又三郎』の中で大循環の風を描かせました。その深層には孫悟空の「筋斗雲」から得たヒントが潜在したと思われます。なぜそう言えるかというと、宮沢賢治が父親に書いた手紙にヒントとなる表現があったからです。手紙の中で、「一躍十万八千里」飛翔疾駆への思いを訴えました。『西遊記』にある悟空の特技「筋斗雲」一飛びの距離は、「十万八千里」ではないでしょうか。

もう一つ、代表作の『春と修羅』という詩集の中で「悟空」の名前が出てきます。「子どもはこんどは悟空を気取り」と、あります。また、孫悟空のポーズについてもさりげなく『月夜のけだもの』という童話の中に活かしています。「象は獅子からの教育費を鼻で受け取って耳の中にしまいました」。「耳」にしまうのは『西遊記』では悟空独自のポーズとセットになっています。その他の事例は省略しますが、ここにあげた三つの事例をみていくと宮沢賢治は『西遊記』の細かいシーンまで仔細に咀嚼していたと考えられます。

花巻にブロンズ像「風の又三郎」がありますが、そのポーズは孫悟空にそっくりです。もしかしたらブロンズの制作者もブロンズを鑑賞する人々も、孫悟空と『西遊記』を連想していたかもしれません。恐らく宮沢賢治は『西遊記』のイメージを自分の夢と一体化したのでしょう。

大連外国語大学の旧校舎を再訪する筆者と卒論

※本稿は『中國紀行CKRM』Vol.22(2020年2月)より転載したものである。