【21-14】トランプ政権からバイデン政権へ~米中関係の現状と行方~(その1)

2021年03月25日 呉軍華(株式会社日本総合研究所上席理事)

はじめに

1月20日、ジョー・バイデン氏が予定通り第46代アメリカ大統領に就任した。これに伴って、アメリカの内外政策のリセット(reset)に対する期待が一層高まった。実際、「よりよい復興(Build Back Better)」はバイデン大統領の2020年大統領選挙を通じてのキャッチフレーズであった。バイデン政権の誕生はある意味、こうした「リセットの期待」に呼応した結果だと言っても過言ではない。

周知の通り、アンチトランプがバイデン政権の原点であった。このため、ここでいうリセット、あるいは「よりよい復興」とは、トランプ前政権のレガシーを打ち消し、アメリカをオバマ政権までの状況にリセットし、それをベースに再興することを意味するのであろう。台頭する中国への対処がトランプ政権の対外政策の主たる柱の一つであったために、リセットの対象になるのは当然である。実際、バイデン政権発足早々、その兆しがすでに表れた。1月29日、ホワイトハウスのサキ報道官は記者会見において、中国との第1段階の通商合意を含め、「バイデン政権の国家安全保障に対するアプローチにかかわるため、前政権の全ての決定事項を見直す」と表明した。

しかしその一方、社会がアンチトランプとトランプ支持の二極に分裂されている目下のアメリカにおいて、中国に強硬的に臨むべきだというのは唯一のコンセンサスだともいわれる。こうしたコンセンサスの存在を反映しているかのように、着任早々、ブリンケン国務長官やオースティン国防長官を含むバイデン政権の主要閣僚が軒並み厳しい口調で中国に言及し、トランプ政権の対中政策の継承を示唆した。

矛盾しているともみえる一連の動きが続く中、2月4日、バイデン大統領が国務省に出向き、就任以来初めての外交政策に関する演説を行った。この演説において、バイデン大統領は「アメリカが帰ってきた」と繰り返し強調したうえ、「「外交を再び(米外交政策の)中心に据える」と宣言した。

一体、今後の米中関係の流れをどう把握すべきであろうか。リセットの可能性を見極めるために、まずリセットの対象、つまりトランプ政権が米中関係にどのようなレガシーを残したかを今一度確認する必要がある。

1.トランプ政権のレガシー

(1)「冷」を極めた「冷和」バランス

トランプ時代、とりわけその最終盤の2020年において、米中関係が自然落下の勢いで劇的に悪化した。こうした米中関係を「新冷戦」や「冷戦2.0」で評する向きが多い。ちなみに、1月25日、世界経済フォーラム(WEF)主催のオンライン会合「ダボス・アジェンダ」での講演において、中国の習近平国家主席は「新冷戦で他国を脅かし、制裁するのは世界を分裂や対抗に向かわせるだけだ」と主張した。名指しこそはしなかったものの、中国に対してのトランプ政権の厳しい取り組みが新冷戦を巻き起こそうとしているものだとの認識を滲ませた。

しかし、冷戦が果たしてトランプ時代の米中関係をとらえた的確な概念なのか。筆者はむしろ疑問を持つ。あらためて強調するまでもないが、「新冷戦」も「冷戦2.0」もかつての米ソ冷戦が念頭にあっての議論である。確かに、冷戦時代の米ソ関係とトランプ時代の米中関係の間に共通点を見出すことができる。第二次世界大戦で盟友として戦ったアメリカとソ連が戦後最大のライバルになったのは自由民主主義対マルクス・レーニン主義という構図で価値観・イデオロギーを巡って根本的に対立していたからであった。それと同様、米中対立も同じような価値観・イデオロギーの対立構造を持っている。しかし、共通点があるからといって、そのまま米中対立を冷戦と定義するのはやはり短絡だと言わざるを得ない。アメリカと中国の対立が冷戦時代の米ソ対立並み、ひいてはそれ以上のレベルにまで先鋭化した2020年においても、米中、なかでもアメリカ国内において、両国を対決の崖っぷちから引っ張り返そうと、いわば、両国の関係を「和」に維持しようとする勢力が依然として根強く存続していた。

このため、冷戦(Cold War)よりも「冷和(Cold Peace)」が米中関係の本質をより的確にとらえるコンセプトだと、筆者は考える。米中関係の両端にそれぞれ戦争と平和があるとすれば、その中間は冷和に当たる。米中関係に残したトランプ政権の最大のレガシーは米中関係を戦争の一方手前の「冷」の状態に推し進めたことだ。

ちなみに、冷戦と冷和はともに冷という形容詞で綴っているが、その意味合いは必ずしも同じわけではない。このうち、前者が戦争(Hot War)、すなわち、直接的な軍事衝突に比しての「冷」であり、アメリカとソ連の対立が直接的な軍事衝突に突入しかねないほど先鋭化していたものの、結果的に戦争を回避できた歴史的事象を表す。戦争と平和を両端に置いた関係の構図でみた場合、冷戦の「冷」は戦争に比して平和寄りの状態を意味し、最悪の状況を回避できたというどちらかといえば、ポジティブなニュアンスを持っている。これに対して、筆者が考案した後者、つまり冷和の「冷」は平和(Peace)を起点に戦争に向かっていくプロセスを強調する意味合いがある。アメリカと中国が準同盟国から対立、対決に向かっていく動態的状況を表し、いわば、ニュアンスとしてはきわめてネガティブである。こうした違いに示唆される通り、「和」が部分的に存続していることは必ずしも冷戦に比して、冷和がより好ましい状態であることを意味するわけではない。こうした構造を持っているがゆえに、時の政権の政策次第で冷和関係の「和」が相対的に増長し、米中関係の安定度合いが一時的に高まるのは起こりうることである。

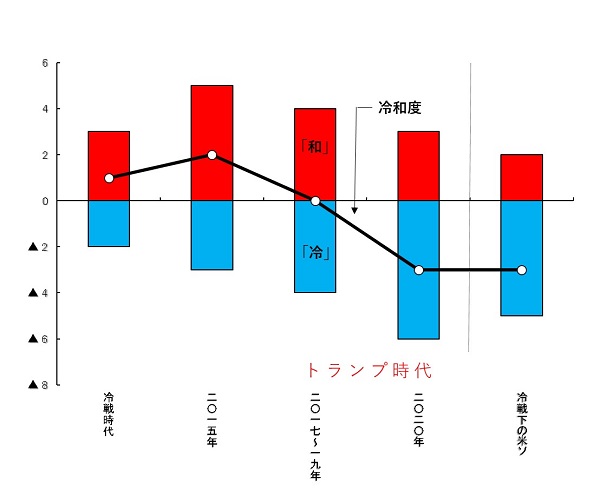

筆者が初めて冷和のコンセプトで米中関係の本質を定義したのは2015年であった。それ以降、共通な価値観や核の相互確証破壊、経済的相互依存関係、共通の敵の有無と覇権争いや相手敵視同盟の存在、文化/文明的対立の構造、歴史的負の遺産をそれぞれ「和」と「冷」を評価するファクターにし冷和の度合いを測ることによって米中関係の流れを追ってきた(冷和の度合いの高いほど、両国関係の「和」が進んでいることを意味する)。その結果は図1である。これに示される通り、米中関係が2015年以降悪化の一途を辿り、2020年に至っては、冷戦時代の米ソ関係と同じレベルにまで達した。

図1 米中冷和度の変遷

(出所)筆者作成

なお、冷和という表現こそは使っていなかったものの、トランプ前政権も冷戦が米中関係の本質を表すもっとも適切なコンセプトではないという認識を持っていたのは確かのようである。たとえば、2020年8月12日、マイク・ポンペオ国務長官(当時)が訪問先のプラハで開かれた記者会見で「現在起きていることは決して冷戦2.0ではない。なぜならば、中国共産党がソ連と違って我々の経済、我々の政治と我々の社会と絡み合っているからだ」と語ったという。その後(9月21日)、トランプ大統領(当時)もフォックステレビのインタビューで、中国がアメリカにかつてのソ連以上の脅威を与えていると主張した。

実際も、トランプ政権は中国と対峙するに当たって、冷戦時代と異なるアプローチを取っていた。周知の通り、コンテインメント(Containment)、つまり、ソ連を中心とする共産主義陣営の拡張を抑え込もうとする抑制策はアメリカがソ連との冷戦を勝ち抜くに当たって主たる戦略であった。これに比して、デカップリング(Decoupling)という言葉が一時期持てはやされていたのに象徴される通り、トランプ政権は経済を含め中国との持ちつ持たれつの関係、つまり米中冷和の「和」の部分を切って落とすことに注力した。アメリカを中心とする西側陣営とソ連を中心とする東側陣営という二つのブロックに明確に分けて対峙していた時代、アメリカにとって、コンテインメントが自らの境界線をしっかりと守る有効な手立てであった。しかし、経済を中心に中国がすでにアメリカ社会に広く深く浸透した状況のもとでは、コンテインメントはもはや有効な戦略になり得ない。是か非かはともかくとして、トランプ政権は中国との競争を勝ち抜くにあたって、自らもある程度の代価を払わなければならないデカップリングの手法でアメリカ社会に入り込んだ中国の勢力と影響を排除するのが避けて通れないと判断したのだろう。

コンテインメントは結果的に軍拡競争とともにアメリカが冷戦を勝ち抜くに当たって、大きな役割を果たした。これに対して、デカップリングは果してアメリカにとって、中国との競争を勝利に導く有効な手立てになることができるのか。バイデン政権の発足に伴って、その有効性を試す前に、すでに手法としての存続が問われることになりそうだ。

(2)米中関係に残した三つの「トランプ色」

米中関係の流れが「冷」に極められるとともに、トランプ政権は米中関係を「トランプ色」に染めた。こうした「トランプ色」は主として次の三点に集約することができる。

第一点は、エンゲージメント、つまり関与を基調とする政策が失敗したということである。アメリカでは、長年、中国をめぐって、エンゲージメント、つまり中国の経済成長等を支援することが中国の変化に繋がるという関与政策とコンテインメント、つまり中国の台頭を押し込むべきだとする抑制政策のどちらを取るべきかの論争が繰り返し起こってきたものの、対中政策は結果的にエンゲージメントを基調とするものにしてきた。前述の通り、2010年頃のワシントン界隈でエンゲージメント政策に対する疑念が大きく盛り上がり、2015年に至っては、中国問題の専門家や政策立案関係者の間である程度の意見の合意に達した。この意味で、アメリカの対中政策に変調をもたらしたのはトランプ政権ではなく、トランプ政権がプロフェショナルのサークル内で合意しつつあった認識をアメリカ社会全体のある種のコンセンサスの形成に繋げさせたに過ぎなかったというべきかもしれない。

対中エンゲージメントの政策はニクソン政権に始められたとみる向きが多いが、筆者はむしろその起源を少なくとも1930年代に遡って追い求めるべきだと考える。中国に対するトランプ政権の厳しい取り組みが正しくこうした歴史を深く反省した結果であった可能性がある。ちなみに、2020年6月24日、ロバート・オブライエン国家安全保障担当大統領補佐官(当時)が「中国共産党のイデオロギーとそのグローバルな野心(The Chinese Communist Party's Ideology and Global Ambitions)」と題した演説において、「中国共産党に対する判断ミスは1930年代以来最大の対外政策の失敗だ」と訴えた。オブライエン氏はその講演でこのような判断に至った理由を説明していなかったものの、中国共産党と現代中国に対するアメリカ社会の認識の土台が1930年代に出来上がったとの認識をかねて持ってきた筆者にとっては、相当の衝撃を覚えた発言であった。

第二点は、対中政策が中国共産党と中国人民に分けて考案していくべきだということである。歴代政権になかったアプローチである。現時点の状況をみる限り、当面、バイデン政権はこのアプローチをそのまま援用する可能性が低いが、時の政権として正式にこのようなアプローチで中国に対応すべきとの方針を打ち出したことのインパクトは決して軽視してはいけない。

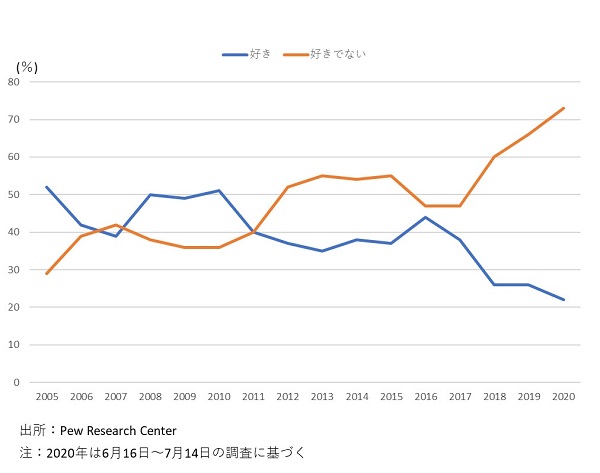

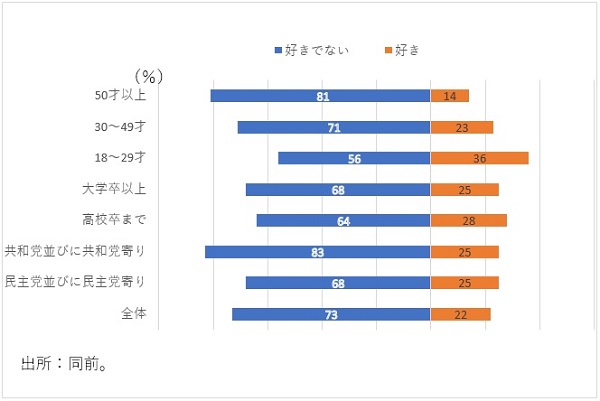

第三点は、中国が脅威だとの認識をアメリカはもとより、世界にも大きく浸透させたことである。図2の示す通り、アメリカ人の対中感情が2017年から悪化の一途を辿り、2020年央に至っては過去最低のレベルにまで達した。さらに特筆すべきは、こうした対中感情の悪化が年齢や教育水準、所属政党といったバックグラウンドと関係なく、社会一般に浸透したことである(図3)。

図2 歴史的に悪化したアメリカ人の対中感情

図3 対中感情の悪化が米社会全体に浸透

(その2へつづく)