【21-15】トランプ政権からバイデン政権へ~米中関係の現状と行方~(その2)

2021年03月25日 呉軍華(株式会社日本総合研究所上席理事)

(その1 よりつづき)

2. 米中関係悪化の背景:経済のグローバル化

このように、トランプ政権は米中関係に実の多くのネガティブなレガシーを残した。しかし、そのまま米中関係の悪化がトランプ政権によってもたらされたとみてはならない。換言すれば、トランプ政権が米中関係の悪化に拍車をかけたのは事実だが、悪化をもたらした要因ではない。すると、なにがアメリカと中国の関係をかつての準同盟国から対立、そして対決しかねないほど深刻な状況に陥れたのか。最大の要因は経済のグローバル化だと、筆者は考える。

思いを起こせば、フランシス・フクヤマが「歴史の終わりと最後の人間」と題した著書において、民主主義と自由経済の勝利によって冷戦が終結し、民主主義と自由経済が人類社会の政治・経済制度の最終的形態になったと宣言したのは1992年であった。しかしその後、むしろ、政治制度も経済制度も民主主義と自由経済と大きく異なる中国が国際社会を動かすもっとも重要なプレイヤーとして台頭した。一方、民主主義と自由経済の守護神であるはずのアメリカでは、社会がアンチトランプとトランプ支持の二つの陣営に極端に分裂し、プログレッシブと称して社会主義を彷彿とさせるような急進左派が政治を動かす大きな勢力の一つとして登場した。なぜ、このような状況が起きたのであろうか。米ソ冷戦の終結を受けて、経済分野でのグローバル化が本格的に展開したからであった。

自由貿易、経済のグローバル化が不可逆的な歴史の流れだというような論調は多い。しかし、米中関係の流れを振り返ってみると、両国の関係が準同盟国から対立、ひいてはトランプ時代において対決しかねないほど先鋭化した背景には、まさに価値観・政治制度の違いをそのままにして経済の一体化を進めたポスト冷戦時代のグローバル化があったことが明らかである。米中関係の悪化は経済のグローバル化の必然的結果だと言っても過言ではないわけである。一方、2016年において、ドナルド・トランプというワシントン政治の完全なるアウトサイダーが大統領として選ばれたのも経済のグローバル化と切っても切れない関係がある。

本来ならば、共和党が資本側に立ち、民主党は労働者など貧しい人の利益を代表する政党であるはずだ。しかし、2020年大統領選挙を含めて近年のアメリカの選挙においては、民主党候補が往々にして共和党候補より多くの資金集めに成功している。その背景に、民主党がグローバルに利益を追求する巨大資本やウォール街、シリコンバレーを代表する政党に変質したことがあった。無論、巨大資本だけでは選挙を勝ち取るに必要な票の数が足りない。そこで、多様化を大義名分にアイデンティティポリティクスを遂行することによって、違法移民を含め、所得の低い、ないし所得のない層に福祉政策を訴え、票を取る。この結果、民主党はグローバル化の推進と福祉政策の二本立てのアプローチによって最上位の所得層と最下位の所得層に支持される政党になった。一方、経済のグローバル化に取り残され、福祉に頼りたくない人々を中心にトランプ支持層が形成された。

もっとも、こうした構図はアメリカだけでなく、イギリスを含む他のヨーロッパの国々でもみられる。これを民主主義の劣化と見立て、その原因をもっぱらドナルド・トランプのような異質なリーダの扇動によって、ポピュリズムが横行した結果だとみる向きが多い。しかし、筆者はむしろ経済のグローバル化が最大の要因だと考える。トランプ前大統領が経済のグローバル化で多大な恩恵を得た共和党の主流派と民主党に見捨てられた有権者の声をキャッチしたに過ぎなかったのであった。

そう判断する根拠を考えてみよう。デヴィッド・リカードが提唱した比較優位論を取り上げるまでもなく、比較優位に基づいて競争に優位を立とうとするのは企業が国境の彼方にまで出向いてビジネスを展開しようとする最大の動機である。国家の政治制度が異なるままの状態のもとで国境を越えての企業活動が大きく展開された場合、民主主義体制の国よりも非民主主義体制の国、なかでも開発志向が強い非民主的な国の方がより高い比較優位を有することになる。なぜならば、非民主的な国は環境や労働者権益をはじめとする生産コストを抑え、いわば、いわゆる「底辺への競争」をより強く進めることが可能だからである。

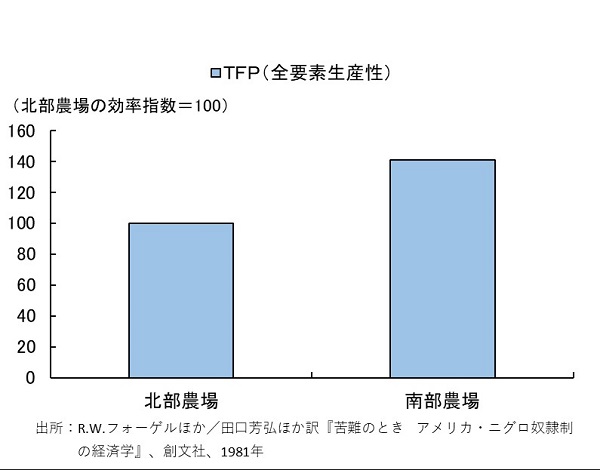

もっとも、それはポスト冷戦時代に生じた新たな現象ではない。数量経済史の研究でノーベル経済学賞を受賞したロバート・フォーゲル元アメリカ経済学会会長は、南北戦争直前のアメリカにおいて、南部の奴隷制農場の生産性が北部の自由農場より高いという研究成果を発表した(図4)。こうした研究結果を踏まえて、同氏は経済的に効率的だったがゆえに、道徳的・論理的に許容できない奴隷制の廃止に政治的決断が必要だったと主張したという。

図4 1860年におけるアメリカの南北経済効率性

無論、アメリカと中国をとりまく21世紀現在の世界情勢をそのまま南北戦争時代のアメリカに置き換えて語るのは妥当ではないかもしれない。しかし、あくまでも比較優位に基づく自由貿易の原理・原則に従って国際間の経済競争が展開された場合、民主的な国は、「底辺への競争」をより強く進められる非民主的国家の制度的「優位」に勝てないのは明らかである。民主的でない体制が競争を有利に進め、民主的な体制が関税などの経済的手段で不公平な競争環境を是正できないと判断した場合、軍事を含む非経済的な手段を使う政治的決断を下さざるを得ない状況に陥ってしまうというのはあながち杞憂とは言い難い。トランプ政権のもとで、アメリカと中国の対峙はまさに関税の引き合い合戦を起点に、政治や軍事、人的交流の分野等を含む全方位的に展開するようになっていた。その背景に、関税を含む経済的手段だけでは政治制度の一体化を伴わない経済の一体化の推進によって生じた競争の劣勢を挽回できない状況に直面して、トランプ政権がきわめて高い焦燥感を抱いたことがあったかもしれない。

結びにかえて―当面は「戦略的定力」VS.「戦略的忍耐」のバトルになるか

さて、米中関係が歴史的に悪化した流れを受け継いで誕生したバイデン政権の下で米中関係の今後にどのような展望を持つことができるのか。バイデン政権が発足してまだ一か月も経っていない現時点で結論を出すのは無論時期尚早である。しかし、米中関係に転機が訪れる兆しが早くも表れている。少なくとも今後しばらくの間において、米中関係が中国の「戦略的定力」対アメリカの「戦略的忍耐」という新たな構図で動かされる可能性が高いという兆しだ。この予想が当たるならば、トランプ時代、極度に「冷」に傾斜した米中関係がこれから「和」の方に大きくシフトしていくことになろう。

「戦略的定力」とは、自らの信念と意志を動揺せずに所定の目標を戦略的に達成していくという意味だ。これは習近平国家主席が対米関係を含む中国が直面する内外の挑戦に立ち向かっていく時に持つべき心構えだとかねて主張してきたことだ。その背景に、アメリカとのパワーバランスにおいて、中国が優位に立ちつつあるという判断があったのだろう。バイデン政権の発足を挟んで繰り広げられた硬軟交えての中国の取り組みを通して、アメリカの政権交代により「戦略的定力」に対する中国の自信が一層強まったようだ。

たとえば、北京時間2021年1月21日深夜、バイデン大統領の就任式が行われている最中に、中国がポンペオ国務長官を含んで計28名のトランプ前政権の高官に制裁を課すことを公表した。その4日後、冒頭で述べた通り、習近平主席が「ダボス・アジェンダ」で講演した。この講演で、習主席が世界の進むべき方向を提示しつつ、「新冷戦」やデカップリング、制裁といった行為を激しく糾弾し、名指しこそはしなかったものの、トランプ政権を批判した。2月2日、米中関係全国委員会のオンライン会議で、楊潔篪政治局員は「極端に誤った反中政策を実行した」と、中国政府として初めて名指しでトランプ政権に対する激しい批判を展開した。このうえ、バイデン政権に対して、トランプ政権が犯した歴史的・方向的・戦略的な誤りを是正すること、米中交流を再開し、中国人留学生とメディア、企業に対する誤った政策を撤回すること、一つの中国政策をきちんと守ること並びに互恵的な協力を展開すること、といった具体的な注文を突き付けた。今後の米中関係の基調を決めつけようとする中国の強い意気込みを感じさせるスピーチであった。

一方で、アメリカ内の宥和勢力の増長を促すソフトな一手も怠っていない。1月14日、新華社は習近平主席がスターバックスの共同創業者のハワード・シュルツ氏宛に手紙を書いたと報道した。ちなみに、同手紙で、習主席は中国がスターバックスを含む各国の企業に更なる発展の可能性を提供すると約束しつつ、シュルツ氏に米中経済協力の深化と両国関係の発展に積極的に努力してほしいと書いたという。

こうした中国に比してのバイデン政権の動きは相対的に穏やかである。前政権の強硬姿勢を継承しつつも異なる手法で中国に臨むという大統領選挙キャンペーン以来のトーンが続く中で、唯一、筆者の目を引いたのは1月25日の記者会見でのサキ大統領報道官の発言であった。「多少の戦略的忍耐で(中国に)対応していきたい」という発言であった。「戦略的忍耐」が失敗したオバマ政権の北朝鮮政策を連想させるのを嫌ったためか、同報道官は後日発言を修正した。しかし、筆者はむしろ、少なくとも当面の間、「戦略的忍耐」こそが実質的にバイデン政権の対中政策の基本方針になるのではないかとみる。

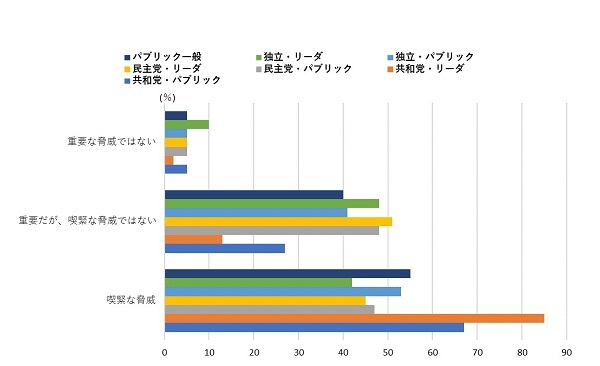

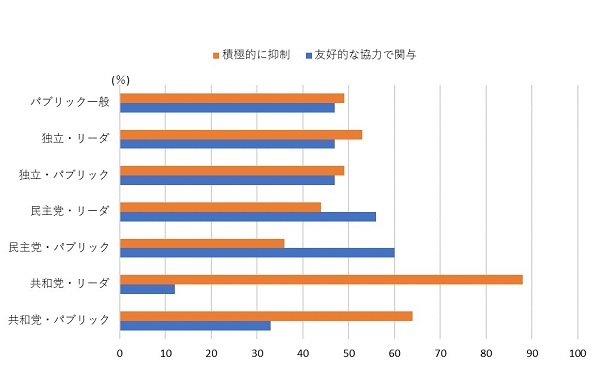

あらためて強調するまでもなく、コロナ禍が続く中で、アメリカ社会はアンチトランプとトランプ支持の二つに大きく分裂している。来年に迫る中間選挙と2024年の大統領選挙に備えるためにも、バイデン大統領にとって、国内問題の解決に相当専念せざるを得ない状態が当面続くとみられる。より重要なのは、中国に関してある種のコンセンサスが形成されているとはいえ、共和党よりも、民主党の対中姿勢が相対的に宥和であることも注目に値する(図5、図6)。

図5 中国は脅威なのか

図6 中国の台頭にどう対処すべきか

一方、アメリカほど深刻か否かはともかくとして、西側諸国の多くも山積する国内問題に直面している。こうした中で、ほとんどの同盟国はたとえアメリカと自由民主主義の価値観をシェアしても、自国の経済的な利益を一義的に追求しようとしている。この結果、国際協調と同盟国との連携で共通の歩調で中国に対処しようとするというバイデン政権の戦略は少なくとも欧米間では絵に描いた餅になる可能性がある。バイデン政権の発足を直前に、長年続いた中欧投資協定が急遽合意された。その後、メルケル独首相とマクロン仏大統領はさらにアメリカと一緒に中国と闘争する意思がないと敢えて明確に表明した。どんな表現を使うかはともかくとして、「忍耐」は結果的にバイデン政権が取りうる唯一の「戦略」になるのではないかと見通される。

「戦略的忍耐」によって、対決に向けての米中関係の流れは一旦止まるだろう。しかし、これで米中関係が安定軌道に入ったとみてはならない。「戦略的定力」の増強の行方とバイデン政権の忍耐力次第ではあるが、中長期的に、米中関係がむしろトランプ時代にも増して一層激しく揺れ動く局面を迎える可能性は高い。

(おわり)