第136回中国研究会「中国医薬品関係規制の変化と日中製薬企業の今後の協業の可能性についての考察」(2020年10月23日開催)

「中国医薬品関係規制の変化と日中製薬企業の今後の協業の可能性についての考察」

開催日時: 2020年10月23日(金)15:00~16:00

言 語: 日本語

開催方法: WEBセミナー(Zoom利用)

講 師: 増満 工将

株式会社イデラ キャピタルマネジメント アジアパシフィック戦略室ヘルスケア事業本部長

講演資料:「 第136回中国研究会講演資料」( ![]() 6.65MB )

6.65MB )

講演詳報:「 第136回中国研究会講演詳報」( ![]() 6.12MB )

6.12MB )

YouTube[JST Channel]:「第136回中国研究会動画」

「変化激しい中国医薬品業界 日本企業にも新たな協力の可能性」

小岩井忠道(中国総合研究・さくらサイエンスセンター)

中国で起業や日中合弁会社の総経理を務めるなどの経歴を持ち、現在も中国と関わる活動を続ける増満工将イデラキャピタルマネジメントアジアパシフィック戦略室ヘルスケア事業本部長が23日、科学技術振興機構中国総合研究・さくらサイエンスセンター主催の中国研究会で講演し、急速に変化している中国医薬品業界の現状を詳しく紹介した。単なる製品輸出ではない協力など、中国進出を狙う日本企業に対するいくつかの提案も示した。

増満工将イデラキャピタルマネジメントアジアパシフィック戦略室ヘルスケア事業本部長

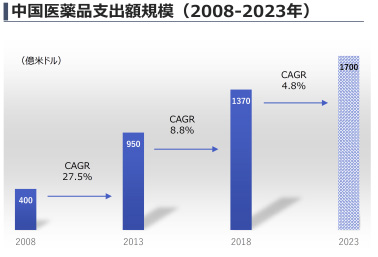

増満氏によると、中国の医薬品市場は年々拡大を続けており、2015年に日本に追いつき、現在は米国に次ぐ世界第 2 位の市場となっている。医薬品支出額は2008年から2018年の11年間で36.3%増え1,370億ドルに達し、世界市場の10%のシェアを占める。2023年には1,700億ドルになる見通しだ。

出所:IQVIA、上海SMBC

(増満工将イデラキャピタルマネジメントアジアパシフィック戦略室ヘルスケア事業本部長講演資料から)

海外からの進出企業も多いが、中国国内の医薬品メーカーの発展も目覚ましい。特許が切れた先発医薬品と有効成分、品質、効き目、安全性が同等の「ジェネリック医薬品」製造が発展をもたらした。増満氏によると、中国のジェネリック医薬品市場規模は2020年に420億ドルと、米国の920億ドルに次いで大きく、390億ドルの欧州、130億ドルの日本を上回る。ジェネリック医薬品メーカーは、売上年間20億元以上が約100社、5~20億元が約800社あり、さらにそれ以下の会社が約4,400社ある。よく売れるジェネリック医薬品は、何十社も製造販売するという状況となっている。

但し、多重卸構造、品質問題、不透明な営業経費などもあり、中国政府も対応を迫られた。2015年の制度改革でつくられたジェネリック医薬品審査のガイドラインは米食品医薬品局(FDA)とほぼ近いものとなり、増満氏によると「日本・欧州より厳しい」。審査数も急増している。さらにジェネリック医薬品メーカーに大きなインパクトを与えたのが、北京、天津、重慶、上海の直轄4市に主要7都市を加えた11市の公共医療機関が使用する医薬品を対象に政府機関が導入した競争入札。医療現場でニーズの高い25品目について2018年末に実施され、翌2019年9月に全国に拡大された。

この影響は大きかった。対象となった医薬品の価格は平均で半額以下、中には93~94%も下がったものもある。今は一部の品目のみだが、対象薬の全体の売り上げは77%も落ち込み、「製薬業界は体力勝負の時代になった」と増満氏はみている。それまで医薬品の売り込みに苦労することはなかった医療情報担当者(MR)を取り巻く環境も大きく変化し、従来型のMRの多くは不要となった。競争入札の対象医薬品は現在500以上に増える見通しで、今年末までに600~800となり、80%の病院の需要に対応すると見込まれている。

こうした変化により医薬品メーカーは今後どのような対応を迫られるのか。「現在中国が輸入する医薬品はまだまだ多く、中には6割が輸入品というものもある。今後、こうした高品質医薬品の代わりになる医薬品の開発に力を入れるメーカーが増え、ジェネリック医薬品だけに頼るメーカーは金融機関や投資家からそっぽを向かれ、業界再編が進む」との見通しを増満氏は示した。

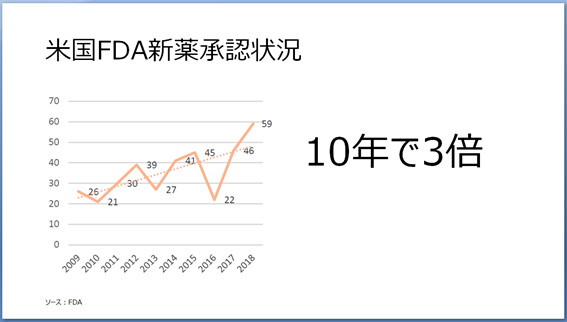

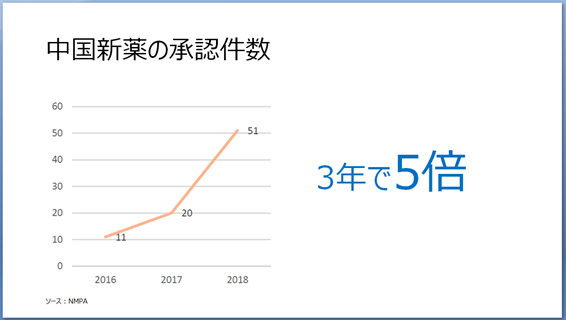

中国の医薬品メーカーの対応も進む。米食品医薬品局(FDA)が2018年に承認した新薬は59で、10年前に比べ3倍に増えている。一方、中国で2018年に承認された新薬も51あり、2016年の11に比べると3年で約5倍に増えた。新薬開発のための投融資も米国、日本に比べるとまだ少ないものの2018年に1,900億円に増えている。2019年12月に施行された新薬品管理法は、新薬、漢方薬、児童用薬品の開発を奨励している。こうした数字や新たな動きを紹介し、増満氏は「ジェネリックだけでは持たないと、中国医薬品メーカーも新薬開発にシフトしている」との見方を明らかにした。

(増満工将イデラキャピタルマネジメントアジアパシフィック戦略室ヘルスケア事業本部長講演資料から)

新薬品管理法はまた、命に重大な危害を及ぼし有効な治療手段がまだない疾病と公的衛生に緊急に必要な薬品について、特別な措置を認めている。その臨床試験にすでに治療効果データが現れ、しかも価値を予測できるものに対しては、条件付き審査承認を行うというものだ。この条件付き審査が早速適用されたのが、新型コロナウイルス向けワクチンの開発。開発中のワクチンを、医療関係者に加え、国外赴任や留学予定の35万人に対し接種したなど、最新の状況を増満氏は紹介した。

こうした中国の急激な変化に、日本企業が割って入る可能性はどうか。日本の主要製薬会社12社の2019年度の海外売上高比率が、全売り上げの6割を突破した。中国での事業拡大が目立ち、全売り上げに占める中国市場の売上比率は、エーザイが11,1%、参天製薬は9.2%。こうした数字を挙げて、日本企業が中国での事業拡大をさらに進めることが期待できると、増満氏はみている。日本の医薬品メーカーに対する製剤技術の提供を求める中国側の声は依然として高いが、単なる技術移転は日本の医薬品メーカーにとってうまみはない。日中合弁企業の設立や中国のパートナーやCRO(医薬品開発業務受託機関 (Contract Research Organization))に新薬開発を行うなど、製品輸出ではない協力形態がこれからは増えるとの見通しを増満氏は示した。

(写真 CRSC編集部)

関連記事

第133回中国研究会 「米中「最先端技術競争」の構造を読み解く」(2020年8月28日開催)リポート「日本は米中両国つなぎとめる役割を 倉澤治雄氏が中国の科学技術力詳述」

2020年8月19日 富坂聰が斬る!「米中関係の今後にかかわりなくデカップリングが加速する」

増満 工将(ますみつ こうすけ)氏

株式会社イデラ キャピタルマネジメント アジアパシフィック戦略室ヘルスケア事業本部長

<略歴>

91年筑波大学第二学群日本語・日本文化学類卒業、卒業後、三菱ケミカルホールディングスにて人事業務に従事、その後、米国イーライリリー社、現エヌエヌ生命、台湾TSMC社など、外資系数社で人事マネジメントに従事。

2004年カナダMcGill大学MBA Japanプログラムを修了。その後も、人事部長として複数の欧米企業に勤務の後、2009年中国江蘇省無錫市にて、IT企業を起業。日本人が開発したコンピュータ言語Rubyの中国における初の会議を上海で開催。

世界金融危機の回復遅れの影響で、2011年帰国。

大学発ベンチャーのコンサルタントを経て、三菱系の臨床検査会社LSIメディエンスで海外事業企画業務に従事。中国(清華大、北京大)など東アジア諸国での事業企画を担当。

2017年8月から2020年6月までシミックホールディングスと中国の復星医薬グループとの合弁企業蘇州シミック社(希米科(苏州)医药科技有限公司)に総経理として勤務。

2020年7月、帰国後、中国復星国際の100%関係会社である株式会社イデラ キャピタルマネジメントにおいて、ヘルスケア事業本部長に就任、現在に至る。