【19-12】遣唐使の死後に贈られた名誉:井真成の謎

2019年6月28日

安琪(AN Qi):上海交通大学人文学院 副教授

2001.9--2005.6 四川大学中文系 学士

2005.9--2007.6 ロンドン大学東洋アフリカ学院(SOAS)歴史系

東洋歴史専攻 修士課程修了

2008.9--2011.6 四川大学文学・メディア学院 中文系

文化人類学専攻 博士コース

2010.9--2011.8 ケンブリッジ大学モンゴル中央アジア研究所(MIASU, University of Cambridge) 中英博士共同育成プログラム 博士号取得

2011.8--2013.11 復旦大学中文系 ポスドク

現在上海交通大学人文学院の副教授として勤務

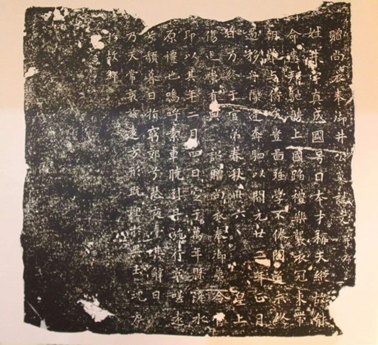

2004年、西北大学博物館の賈麦明副館長は西安市の骨董市場でまったく見栄えのしない2つの石を購入した。石はいずれも縦横の長さが40センチメートルに満たない小さなもので、互いにぴったりと重ね合わせることができ、表面には合わせて162字の漢字が彫刻され、その中には「開元」と「日本」という文字もあった。研究の結果、これは日本から派遣された遣唐使の墓誌であることを賈副館長はつきとめた。墓誌に彫られた内容から、この遣唐使の姓は井、字は真成で、唐開元22年(734年)に長安で病のために36歳の若さで客死したことが分かった。死後、この人物は唐の玄宗の李隆基により尚衣奉御(皇帝の服飾を管理する五品官)の官職を追贈されている。

この墓誌の発見は当時の中日両国の学界に衝撃を与え、その年(2004年)の中日関係における10大ニュースとまで評価された。それまでは、遣唐使に関する記述は史書でしか触れられなかったのが、この発見によって、遣唐使の存在を実証する上で初めての物的証拠が得られることとなった。また、墓誌に刻まれた「国号日本」の文字は、「日本」という国号に関する最古の記録として、多くの研究者が認めるところとなった。

同年10月11日付の朝日新聞の朝刊トップに「遣唐使の墓誌発見 西安 玄宗皇帝に仕える」という記事が掲載され、その詳細について同日の社会面でも「遣唐留学生『井真成』の墓誌 36歳帰国を目前に? 日本姓、井上か葛井か」というタイトルで報道された。このような墓誌の発見と関連する研究がさまざまなメディアで報じられると、日本の一般の人々の間でも「井真成ブーム」が起きた。2005年5月から始まった愛知万博では、井真成の墓誌は中日友好関係史の証拠品として中国館に展示された。また、墓誌が東京国立博物館の特別展「遣唐使と唐の美術」に出展された際の2005年8月24日には、天皇陛下(現 上皇陛下)も見学された。

図1 井真成墓誌(西北大学博物館所蔵)[1]

「形既埋於異土、魂庶帰於故郷」(形は既に異土に埋むるとも、魂は故鄕に帰らんことを庶ふ)。墓誌に刻まれたこの文章には限りない悲しみと遺憾の意がこめられ、千年の時を超えて人々の心を打つ。では一体、井真成という人物は誰なのであろうか。なぜ彼は異郷の地で死に帰し、埋葬されることになったのであろうか。

この疑問を解くためには、遣唐使が生きた時代に戻ってみる必要がある。630年(唐貞観4年、飛鳥時代・舒明2年)、舒明天皇は犬上御田鍬、大仁薬師恵日を筆頭とする第1回遣唐使を派遣した。唐の太宗は隣国の使臣による来訪を非常に重視し、翌年の日本帰国の際には新州刺史の高表仁を使者として日本に派遣している。その後、大化の改新後の653年と654年に日本は2年連続で第2回、第3回遣唐使を派遣した。この頃の中日両国間の行き来には、朝鮮半島の戦火の影響を受けていわば一触即発の緊張感があった。8世紀に入ると両国の往来は高尚で儀礼的なものへと変化し、礼をもって遇し、誠を持って対するものとなり、礼儀文化の交流という新天地を切り拓くとともに、物質文化の豊かな遺産を後の世にもたらすこととなった。中日両国の史料によれば、日本は630年から894年までの264年間で中国に19回の遣唐使を派遣した[2]。総じて見れば、7世紀から9世紀半ばまで200年あまりにわたって続いた遣隋使と遣唐使の制度は、東北アジア地域における文明の伝播と互恵関係の典型的な体現であると言えよう。

井真成の生きた年代は、第9回遣唐使と第10回遣唐使の時期と重なる。717年(養老元年、唐開元5年)には多治比真人と大伴宿祢山守が率いる遣唐使船4隻が中国に到着した。これが有名な第9回遣唐使である。この時に乗船した人の中には博学の士が大勢おり、かの有名な阿倍仲麻呂や吉備真備、大和長岡らが名を連ねる。彼らの滞在期間はまさに唐代の絶頂期である盛唐の時期にあたる。彼らは盛唐の著名な文化人たちと交遊を持ち、帰国後、いずれも国家統治や律令編纂における重要人物となった。また、第10回遣唐使船は733年(天平5年、唐開元21年)に難波津から出発し、多治比広成が大使を、中臣名代が副使を務め、594人を乗せた大船隊が同年8月に蘇州に到着している。具体的な到着時期に関しては、唐代の文献『冊府元亀』巻九十七「外臣部朝貢第四」と日本の文献『続日本紀』巻十一「天平五年閏三月条」の双方に記載がある。

しかし、残念なことに、「井真成」の名は歴史の灰燼に帰しており、中日両国のいずれの史料にも見当たらない。この墓誌の主人は、一体何年に中国に渡ったのだろうか。そして、どのような身分だったのだろうか。

日本の研究者、東野治之の見解によれば、井真成のもとの姓は「井」ではない。このように唐人の姓を借りて自分の姓とするやり方は、当時、遣唐使の間で非常に流行しており、「井」という姓は関西地方の藤井寺(葛井寺)にゆかりのある葛井氏の一字を取ったものとされる。葛井氏の前身は白猪氏であり、この一族からは多くの人物が唐朝(白猪史阿麻留、白猪史骨)と新羅(白猪史広成、葛井連子老)に使節として送られている[3]。

図2 藤井寺市の井真成記念像[4]

氣賀澤保規は、墓誌にある「豈図強学不倦,問道未終」(学に強めて倦まず、道を聞くこと未だ終へずして)という文言から井真成は第9回遣唐使として派遣された留学生であり、唐を訪れてから734年に亡くなるまで(「開元廿二年正(十)日,乃終於官弟,春秋卅六」(開元廿二年正月(十)日を以て、乃ち官弟に終へり。春秋卅六。)の19年間にわたり、唐に留学していたと推断している。

他方、中国の研究者は異なる見方を示す。栄新江、呉玉貴、韓昇、葛継勇の見解によれば、唐開元年代の『学令』と『新唐書·百官志』の規定では、外国人留学生の留学期間は最長で9年を超えてはならないと定められ、ひとたびこの期限を超えるとその本籍は自動的に唐人に書き換えられてしまう。井真成が第9回遣唐使団の団員だとすれば、何の理由もなしに19年もの長きにわたって唐に滞在し続けることはありえないため、733年に第10回遣唐使団の一員として唐を訪れたと見るしかない。また、「強学不倦」という表現は、当時、勉学を好み、向上心のある人物を形容する際によく使われた慣用句であるため、このような常套句のみを根拠に井真成を留学生と断定することはできないとしている[5]。

逆に、井真成の亡くなった時期(734年、すなわち唐・開元22年、天平6年)から考えを進めるとすれば、これを手がかりに第10回遣唐使の在唐期間の活動を表す歴史絵巻を描き出すことができる。前述のように、遣唐使団の3隻の船は幾度もの困難に遭遇しつつも733年8月についに中国の東南沿海部に位置する蘇州港に到着し、唐の朝廷はこの知らせを聞くとすぐに出迎えのために官吏を派遣した。その3ヶ月後(すなわち733年11月)に日本の使節団は長安に到着している。しかし、あいにくなことに、同年8月ごろ、長安のあった関中地域は深刻な自然災害に見舞われ、食糧が不足して飢餓が蔓延した。このどうしようもない状況の中で、玄宗は文武百官を率い、翌年1月に食糧を得るために東都の洛陽に赴いている(洛陽では関中地域よりは幾分、食糧が豊富にあったため)。こうして、災難から逃れ、食糧を求める旅は、唐代の歴史では何度も見られている。井真成が唐を訪れた年は、日本の遣唐使団もこの「君主に従って食糧を求める旅」の大集団に加わっている。日本の石山寺所蔵の仏教写経『遺教経』の記載によれば、使節団が長安を出発した日時は2月8日である(「開元廿二年二月八日従京発記」)。これを井真成の墓誌と照らし合わせてみると、この若き遣唐使が長安の官舎で亡くなった時期は、「食糧を求めて」洛陽に旅に出るちょうど1か月前にあたり、埋葬された2月4日は洛陽へ出発するわずか4日前だったことがわかる。つまり、君主に従って東へ旅に出る前の混乱の中、唐に渡ってわずか半年の井真成が急逝したことによって人々が非常に驚いたことは疑いようもなく、慌ただしく執り行われた葬儀によって彼らのせわしなさとショックはさらに極まったことであろう。あるいは、まさにこのことが理由となり、墓誌に「(壑)遇移舟,隙逢奔駟」((壑)移舟に遇ひ、隙奔駟に逢へり)という文言が刻まれたのかもしれない。この一節は中国古代の経典『荘子·大宗師』と『墨子·兼愛下』から取られたもので、前半は事態の急変を意味し、後半は時間的な短さを形容する際に使われる。この表現を734年1月の不安で動揺した雰囲気に当てはめて解釈すれば、当時の世相を表現するにふさわしく、史実にもぴったりと一致することが分かる。

こうして、井真成の訪唐時期を明らかにした上で、もう一つはっきりさせなければならない問題は、遣唐使団における彼の身分は何だったのかということである。これに関しても、墓誌の情報から答えを探ることができよう。「(銜)命遠邦,馳聘上国」(命を遠邦に(銜み)、騁を上國に馳せり。)という文言は「君王の命を担い、遠く異邦にて任職し」の意で、官吏が君主の命に従って使節として異国に赴くことを形容する際によく使用される表現である。また、井真成はまさに国務遂行中の外国使節団の一員だったために、逝去後、玄宗は彼を表彰し、弔意を示すために特別に詔書を下して称号を与え、「尚衣奉御」を追贈した(文献上では「詔贈尚衣奉御」)と考えられる。『大唐六典』の記載によれば、「尚衣」は唐代の衙門の名称であり、「奉御」は尚衣衙門(すなわち尚衣局)の長官である。この職位は、唐代の官職では五品官に属し、その任務は天子の衣服を管理することである。唐代の歴史において、外国人留学生が朝廷から官職を贈られた例はまったくないため、井真成は使節団の中で何らかの正式な職務を担当していたはずで、勉学のために乗船した一介の留学生では決してないだろう。韓昇は中日双方の歴史資料の記載を総合的に比較した結果、井真成の本当の身分は遣唐使団の中級官吏の「準判官」であろうと大胆な推測を行っている[6]。

遣唐使は200年の歴史の中で幾度となく海難に遭遇し、船が行方不明となっている。渡航中の人員の病死も日常茶飯事で、ほとんど毎回の訪唐においてこの種の不幸な出来事に遭遇していたと言えよう。第10回遣唐使団は海上で1隻の船が行方不明となり、目的地の唐に到着してからもこの若き団員を失っているが、この回の遣唐使団の成功に影を落とすものではない。735年、正使の多治比広成は日本に帰国し、唐朝から持ち帰った大量の典籍と調度品、すなわち『唐礼』や『太衍歴経』、『楽書要録』、銅製の律管、漆塗り角弓、漆塗りの鎧や刀剣等を天皇に献上した。また、実のところ、この墓誌は「日本」という国名が記された初めての物的証拠とは言えない。唐先天2年(713年)の「徐州刺史杜嗣先墓誌」にすでに「皇明遠被,日本来庭」という記載がある[7]。そうとは言え、井真成の墓誌の発見により、私たちは中古時代の中日交流史の氷山の一角を理解することができる。この飾り気のない地味な墓誌も、貴重な歴史的文物であることは確かである。

[1] 画像出典:栄新江『絲綢之路與東西文化研究』,141ページ。

[2] 池歩洲『日本遣唐使簡史』,上海:上海社科院出版社,1983年,14ページ。

[3] 東野治之「遣唐使と葛井氏」,『井真成墓誌シンポジウム資料』,39~40ページ。

[4] 画像提供:藤井寺市観光協会事務局

[5] 栄新江「従『井真成墓誌』看唐朝対日本遣唐使的礼遇」,『西北大学学報』2005年第4期,108-111ページ。韓昇「『井真成墓誌』所反映的唐朝制度」,『復旦学報』(社会科学版)2009年第6期,67-75ページ。葛継勇「唐代日本留学生井真成墓誌銘初釈」,『華南農業大学学報』(社会科学版)2005年第1期,119-126ページ。呉玉貴「井真成来華時間的一点意見」,『唐代日本留学生井真成墓誌学術研討会論文』,西北大学,2005年4月9日。

[6] 韓昇「『井真成墓誌』所反映的唐朝制度」,『復旦学報』(社会科学版)2009年第6期,67-75ページ。

[7] 葉国良「唐代墓誌考釈八則」同『石学続探』台北:大安出版社,1999年,128ページ。