【23-03】大都市居住指向に変化の兆し 気候・環境、娯楽、歴史・文化も重視

小岩井忠道(科学記者) 2023年01月16日

住みたい場所についての中国人の意識が大きく変化しつつあることを示す共同研究結果を、博報堂生活綜研(上海)と中国伝媒大学広告学院が11日公表した。今後10年間の希望する居住地を尋ねた調査から浮かび上がったのは、これまでのような大都市一極集中傾向が薄れ、小都市に移住したい、あるいは多拠点生活を始めたいと考える人たちが増えている現実。大都市に移住、または地元の街に留まり、そこの環境(域)に適応して生きていく。こうしたこれまでの中国の生活者の在り方を「応域生活」と呼ぶ一方、これから増えてくるのは、居住地域や環境(域)をより主体的に選択し運用しようとする「運域生活」を目指す人たち、と博報堂生活綜研(上海)は名付けている。

今後10年の移住意向に変化

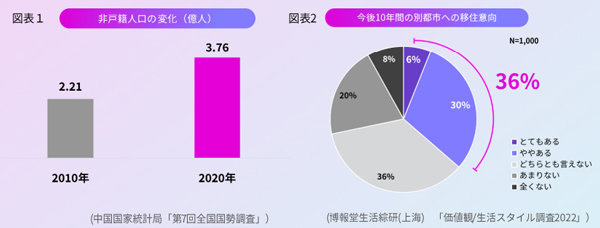

中国では「戸籍」が都市ごとに存在している。中国国家統計局の全国国勢調査結果によると、戸籍がある都市を離れ、別の都市で生活している「非戸籍人口」は全人口の約4分の1に相当する3億7,600万人。10年前に比べると約70%増えている。今回、1,000人を対象とした生活者定量調査「価値観/生活スタイル調査」でまず明らかになったのは、今後10年間で別の都市に移住する意向があるとする人が36%と、移住する意向がない28%を上回る現状。

(博報堂生活綜研(上海)「簡易版レポート『運域 生活者"動"察2022』」から)

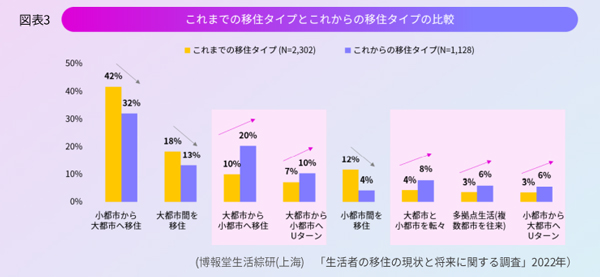

もう一つの生活者定量調査「生活者の移住の現状と将来に関する調査」(調査対象者5,000人)では、都市間移住と、暮らしたいとする都市の選択基準のいずれにも大きな変化がみられることが明らかになった。これまでは移住経験者のうち、小都市から大都市に移住した人は42%、大都市間の移住は18%だった。一方、大都市から小都市への移住は10%、大都市から小都市へUターンは7%と、大都市を目指す移住がはるかに多い。

しかし、今後の10年でどのような移住を検討しているかを尋ねた結果は大きく異なる。小都市から大都市が32%、大都市間移住が13%といずれも減少し、逆に大都市から小都市が20%と倍に増え、大都市から小都市へUターンも10%に増えた。大都市と小都市を不規則に転々としたい、あるいは複数都市を往来する多拠点生活を始めたいとする人も増えており、将来、都市間移住タイプの多様化が予想される結果となっている。

(博報堂生活綜研(上海)「簡易版レポート『運域 生活者"動"察2022』」から)

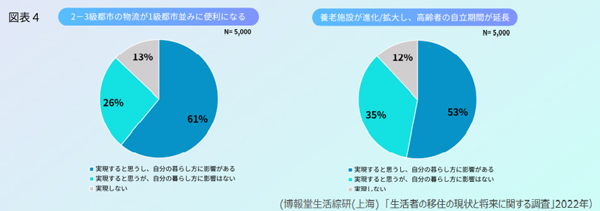

大都市への一極集中というこれまでの移住とは異なる移住を想定する人々が増えた理由は何か。共同研究で明らかになったのは、北京、上海、広州、深圳という四つの1級都市に続く2級都市や3級都市の生活利便性が1級都市並みに向上するという期待だ。具体的には、養老施設の拡充により親の介護負荷が低減する未来が現実となり、自分の生活にも影響があるとみる人々が過半数を占める。

(博報堂生活綜研(上海)「簡易版レポート『運域 生活者"動"察2022』」から)

経済発展より多様な魅力重視

さらに目を引くのが、移住先を選ぶ理由の多様化だ。「その都市の利便性よりも気候や環境を重視したい」とする人々が84%に上るほか、「仕事の将来性よりも、その都市で楽しめるレジャーや娯楽に関心がある」が70%、「仕事の将来性よりも、その都市の歴史や文化に関心がある」が67%、「GDP(国内総生産)や都市の経済発展状況はあまり重要でなくなる」が54%。こうした調査結果も示し、これまでのように都市の経済発展状況ばかりを見ずに、歴史や文化、レジャーの充実、気候や環境を重視して暮らす都市を選択していきたいと考える生活者が多い現実を博報堂生活綜研(上海)は注視している。

西から東、小都市から大都市という従来の都市間移住を反転させる「逆行化」、魅力が高まっている小都市に向かう「分散化」、自分の価値観や望む暮らし方に照らして、より多様な選択肢から主体的に暮らす都市を選んでいく「積極化」という動きが、それぞれ始まり、加速しているという表現で、起きつつある変化を説明している。

二つ以上の都市を移住した経験者と、1年以内に複数都市に居住経験を持つ30人に対する1対1の面談調査も加味した結果から明らかになった興味深い実態も報告されている。「夫婦が別々の都市や別々の居所で暮らしてもかまわない」と考える人が59%を占め、「家族の関係は物理的な距離の影響を受けない」と考える人も83%に上る。

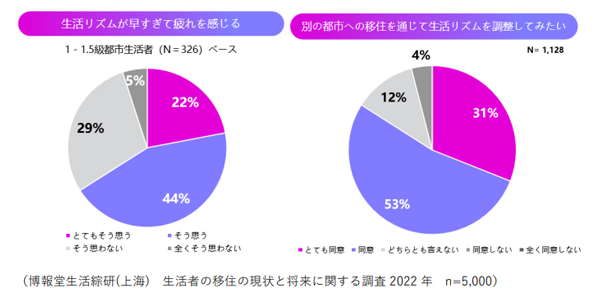

さらに「大都市での激しい競争を避けるために、給与が下がっても競争が激しくない都市に行きたい」人が65%おり、1級都市と1.5級都市(成都、重慶、杭州、武漢など15都市)の住民に限っても「生活リズムが早すぎて疲れを感じる」人たちが66%に上ることも明らかになった。1級都市と1.5級都市の居住者に限らない調査結果でも、「別の都市への移住を通じて生活リズムを調整してみたいか」という問いに84%が「とても同意」ないしは「同意」と回答し、うち「とても同意」が31%を占めるという結果も紹介されている。

(博報堂ニュースリリース「博報堂生活綜研(上海)『生活者"動"察2022』研究成果を発表」から)

博報堂生活綜研(上海)は、広告代理店博報堂グループが2012年に上海に設立したシンクタンク。中国の人々が生活者としてどのような欲求を抱いているかを調査し、新しい暮らしの在り方を提言する、あるいは生活者発想を基盤とした企業のマーケティング活動に対する研究や提言といった活動を続けている。最近では、若者のライフスタイルを指す言葉として近年よく聞かれる「躺平(タンピン=寝そべり)」という言葉に関するユニークな研究結果を公表している。中国の若者の消極的あるいは内向き志向を示すものではない。むしろ不透明感も増す社会を生き抜くために自分を着実に成長させたいという意識を抱いている若者が増えている実態を示すという見方を提示している。

大都市居住者の苦境も理由か

また、今回の共同研究でもあらためて注視されている非戸籍者をはじめとする大都市居住者に関しては、米中対立や新型コロナウイルス感染拡大によってさらに厳しい状況におかれているとする指摘が中国の動向に詳しい研究者から聞かれる。柯隆東京財団政策研究所主任研究員は昨年12月に日本記者クラブで行った記者会見で、次のように指摘している。

「都市部の失業率は5%だが、16~24歳の若年層に限ると一挙に20%に達する。しかも、この統計数値は都市に戸籍がある人しか含まれず、戸籍が農村にある農民工と呼ばれる出稼ぎ失業者は含まれていない。結婚の前提条件として家を持つという社会通念が定着している中国で、失業者に加えリストラの不安を抱える若者たちもまた不動産に手を出せない深刻な事態が生じている。」

関連サイト

博報堂ニュースリリース 博報堂生活綜研(上海)、「生活者"動"察 2022」研究成果を発表

博報堂生活綜研(上海)「簡易版レポート『運域 生活者"動"察2022』」

関連記事

2022年12月21日 経済・社会 良き隣人、パートナー、競争相手 新たな日中関係柯隆氏提言

2021年12月24日 取材リポート 「遠圏」とのつながり重視 中国若者の向上心に変化

2020年12月28日 取材リポート 中国人の買物意識内面的尺度重視に 博報堂、中国伝媒大学の共同研究で判明

2020年06月25日 取材リポート 感染第2波警戒と節約志向 博報堂の中国市民意識調査で判明

2020年05月01日 取材リポート たくましい中国人の姿浮き彫りに 博報堂が新型コロナの影響調査